两教神都拜占庭

发布时间:2014年11月05日 文章出自:地理社区 作者: junluo

标签:

世界上人口和北京相近的城市并不多,伊斯坦布尔就是其中之一。可是我并不喜欢这个城市现在的名字,因为它被世界公认仅仅是上个百年的事儿。而那个在公元前六百多年就已经存在的名字-拜占庭-听起来尤其的响亮。正因为这样,我决定用拜占庭作为标题,不过日志中最终还是要使用现已公认的名称-伊斯坦布尔。

拜占庭在建立之后近一千年中,一直默默无闻。只是到了公元330年的一天,罗马皇帝康斯坦丁突然不远千里将都城从罗马迁移至此,并将其更名君士坦丁堡。从此这座城市便扬名天下了。作为第一个最终信奉了基督教的皇帝,康斯坦丁大帝自然将基督教定成了国教,于是君士坦丁堡自然而然地成为了基督教那个时代的都城。以君士坦丁堡为中心的拜占庭帝国前后坚持了一千一百多年(恐怕是人类史上最长寿的帝国吧),最终被奥斯曼土耳其人在十五世纪中攻陷,更名伊斯坦布尔(然而这之后的六百年西方人仍称其为君士坦丁堡)。土耳其人以伊斯兰教为国教,尽管他们不是正统回民,但却是他们使得伊斯兰教控制下的帝国达到了极致,其面积几乎可以跟康斯坦丁的罗马帝国相比-视地中海为内湖。所以称伊斯坦布尔为伊斯兰教之都也不为过。

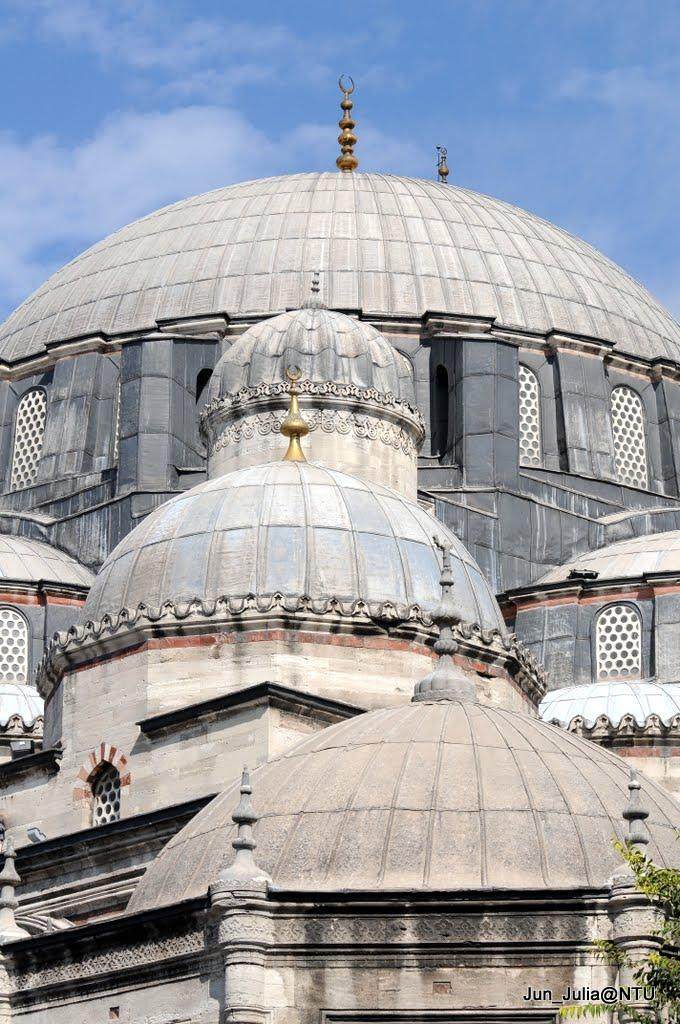

尽管罗马帝国和其后的拜占庭(东罗马)帝国建都于此千年之久,很多基督教文明的痕迹却被后来的土耳其人抹杀掉了。而土耳其人在此建都之后的几百年至今,各类大小的清真寺如雨后春笋般被矗立起来。他们一方面将可用的原拜占庭教堂改建为清真寺,另一方面又效仿拜占庭式建筑“开发”出独具一格的伊斯兰建筑风格:穹顶和尖塔的结合。在这方面具有突出贡献的是皇家建筑师希南,可惜建寺无数的希南终其一生未能在穹顶的规模上超越比他的清真寺早建一千多年的圣索非亚大教堂。于是土耳其的苏丹们只好在圣索菲亚大教堂的四面不伦不类地插上四根尖塔,勉强将其“转化”为最大之清真寺了。

除了宗教建筑,土耳其人在后来的几百年中也给这块土地铺满了无数的奥斯曼型(世俗)建筑。就其个体来说似乎并不起眼,但所谓量变引起质变,当满山遍野的奥斯曼建筑涌入你的眼帘,其冲击力是无可比拟的。这样说来,对伊斯坦布尔建筑的巡礼可大致分为三部分:残余的拜占庭荣光,宏伟的清真建筑,以及大规模的奥斯曼世俗建筑。要完成这样的巡礼,选择住处是很重要的。伊斯坦布尔被博斯普鲁斯海峡和金角湾一分为三,其亚洲部分只有寥寥几个景点,而欧洲部分的北半也主要是现代化的城市,所以要游览伊斯坦布尔,一定要住在欧洲的南半,而南半最好的地点是苏丹艾哈迈德区(又名赛马场区)位于圣索菲亚大教堂和大蓝清真寺之间的地段。就算在这地段上,选择旅馆也很有讲究。这里的旅馆顶部都设有露台,可以观看两座庞大的建筑,以及马尔马拉海和对面的亚洲区。所以选择靠哪个景点近就需要看个人的偏好了。

我们选择的是离圣索菲亚大教堂近和观海景比较方便的半岛旅店,这里位置得天独厚(从后面的照片可以看到),可惜就是与一座小清真寺比邻,每天一早五点就高唱穆斯林赞歌。

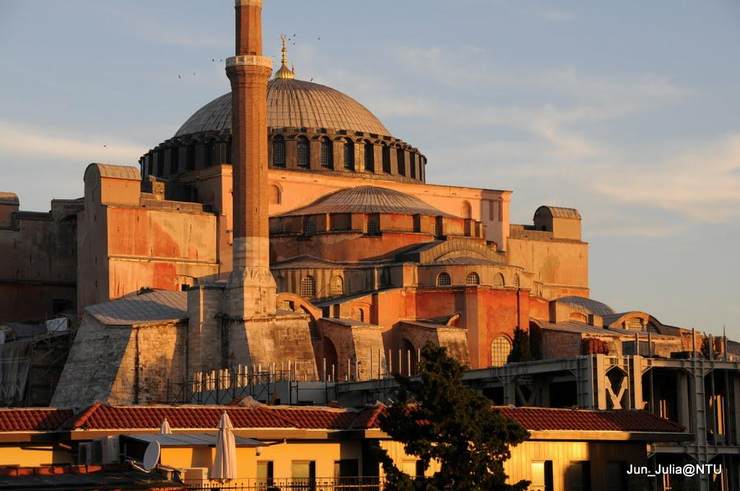

圣索菲亚大教堂

提到伊斯坦布尔的建筑,恐怕每个人最先想到的都是那拥有铁红色宏大身躯的圣索菲亚大教堂。这个奇迹般的建筑可谓是世界建筑史上最大的丰碑之一:她虽然在一百年之内就被迅速地建成,却在之后近一千年的历史长河中在创造力和规模方面都遥遥领先于竞争者们。直到文艺复兴建筑大师布鲁内罗斯基于十五世纪在佛罗伦萨建成花之圣母大教堂为止,没有任何一座建筑能在穹顶下的建筑空间方面与圣索菲亚一争高下的。

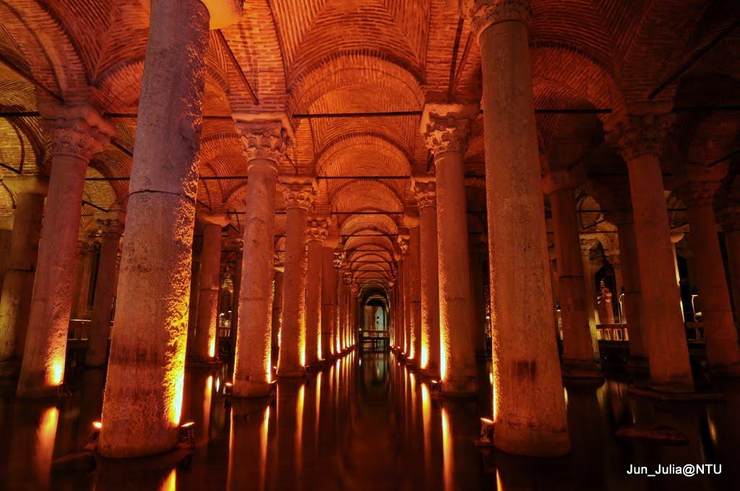

地下蓄水池

圣索非亚大教堂并不是拜占庭帝国唯一残存的依据,伊斯坦布尔城内还隐藏着几处拜占庭的遗产。典型罗马风格的地下蓄水池就是其中一处。

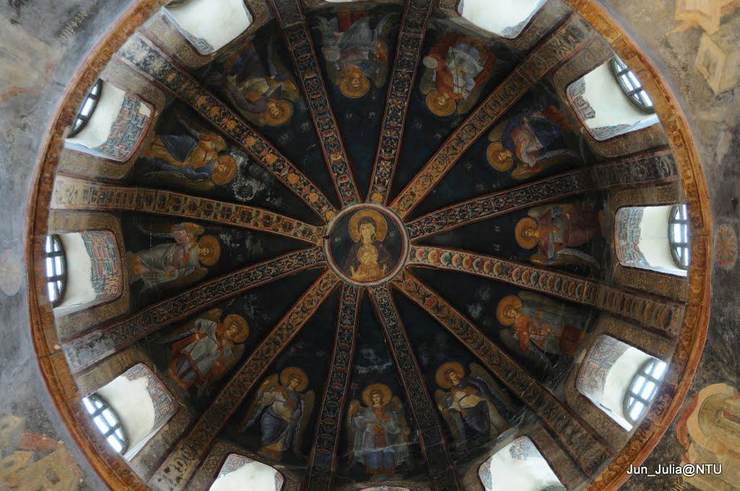

科拉教堂

科拉教堂是又一处令人注目的拜占庭建筑,其原名是“乡下的神圣救世主教堂”(科拉在希腊语中即是乡下的意思),位置已经在君士坦丁堡的城墙之外,故有“乡下”之名。这里著名的绝不是外部的古朴的建筑,而是内部的玛赛克镶嵌画。

与寥寥无几的拜占庭建筑相比,清真建筑可谓是无处不在。让我们还是回到旅馆,从一天的清晨开始吧。

大蓝清真寺

王子清真寺

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。