雪花纯生 匠心营造-斗拱之美

风雅唐宋 千年匠作话斗拱

发布时间:2015年08月03日 文章出自:图书 作者: 姜铮

标签:

工巧天成—匠作

建筑历史的两张面孔

“五步一楼,十步一阁。廊腰缦回,檐牙高啄。各抱地势,钩心斗角。”—中国历代文人对于宫室建筑的吟咏,向来不惜笔墨,然而在这些焕然的文藻背后,古人借助建筑所要表达的内容,简单的以至于单调:生逢盛世便要称颂“宫室壮丽之美”,山河飘零则当慨叹“劳民亡国之恨”,仅此一语,几乎道尽了千古文章。

造成文人墨客对建筑表达的“贫乏”原因是,古代中国是一个“重道轻器”的社会。《易·系辞》说,“形而上者谓之道,形而下者谓之器”。《论语·为政》中孔子说:“君子不器。”可见文人士大夫阶层,对于纯粹物质层面的内容,是多么不感兴趣。因此,他们极少关注建筑的本身,遑论与营造相关的技术问题。在他们的眼里,建筑更多的是被看作政治与伦常秩序的象征,所以历朝历代皇宫与朝堂的建设,才都被看作是国家的头等大事。

《北史·贾思伯传》说了一件事:朝庭为了建造“明堂”的规模格式,众臣久议不决。于是北魏大臣贾思伯递上了一份《明堂议》,纵横捭阖,理论了一番。一群完全不懂建筑的文人,客串建筑师,并且煞有介事的讨论设计方案,这种场面想来也是令人忍俊不禁。

唐宋之后各种风水理论更加丰富,演化出像《黄钟律》这样序列化的数字关系。而这些,会经由朝堂之上文人的讨论而决定,待基本规制确定之后,工匠才进入角色,依照既有的技术原则,将文人脑中的各种理想图景转变为现实—当文人们醉心于探讨“天圆地方”的宇宙模型时,匠人们考虑的却是柱网的合理布局;当文人执着于建筑高度是否符合祥瑞之数时,匠人们思考的却是如何充分利用现有的木材;当文人反复推敲雕饰的纹样时,匠人们斟酌的却是斗栱的构造关系。

然而建筑毕竟是人文理想与物质现实两相结合的产物,只有当物质现实的问题首先得以解决,各种文化内涵方才能有所寄托。因此,只有从物质、技术的角度来审视并且理解建筑,方才使得我们有可能逐步接近于建筑历史的真趣。

工匠“没有”历史

唐代的柳宗元,写过一篇《梓人传》。梓人也就是大木匠,特指掌握建筑设计能力的木匠首领,也称为“都料匠”,故事是这么说的:

大木匠自诩是木匠行里的能人,精通各种建筑的设计方法,并且能够准确的估算出工料耗费的情况。这种算计能力直接关系到建筑材料使用的经济性,凭借这样的技能,大木匠虽不动一斧一凿,却可以拿到比一般工匠高出很多的工钱。

有一天,柳宗元走入大木匠的房间,发现他的床缺了腿也不修理,大木匠答说:“要请别的工匠来修理。”柳宗元见状颇为不屑,暗讽其为一个吹嘘、贪婪之徒。可不久,柳宗元就在工地上见识了大木匠的本事:

当时,京兆尹要修饰官衙的房屋,召集了大量工匠,他们围成一圈儿,面朝着一个人,听从那个人的指挥。柳宗元一看:嘿!这不正是那个大木匠吗?只见他熟练地量取原材料尺寸,确定建筑各部分构件的尺寸,而后组织匠人进行加工;在墙壁上按比例画定建筑草图,尺寸分毫不差;他懂得役使众工匠,无人不服。柳宗元见状,方才叹服—“大骇,然后知其术之工大矣”。

《梓人传》虽然讲述了大木匠的故事,然而这篇文章的本意,却是为了讲述为官之道。对于大多数人而言,工匠是一个极其陌生的人群,他们是古代建筑文明的直接创造者,却并没有机会讲述自己的故事。一是没有“话语权”,二是文人与工匠直接构成了道与器的对立,这条文化鸿沟必然导致工匠历史被排斥于正式的历史(文人的历史)之外。

从没有人为匠人立传,他们甚至连名姓都难以留下,这就如同一首传世名篇不知道作者何人一样令人伤感。然而工匠真的没有历史吗?其实那一座座尚存的古代建筑,都能看做是可触可摸的匠人传记。

让我们来欣赏一下山西著名的佛光寺东大殿吧,这座始建于唐代的建筑,经历过一千多年的修缮改易,它的面目较之原初已经发生了很大的改变。但在历次修缮过程中,工匠们都留下了各种加工与改造的痕迹,也能让我们还原它的本来面目。

通过对原有构件上的痕迹进行分析,人们发现,佛光寺原先曾有前廊,明代时,将围墙向前包围,同时将门窗推到前檐柱位置,前廊就消失了。直至今天,我们仍能看到其前内柱上留存有当时安装门窗时楼下的卯孔,以及原有围墙留下的压痕。通过这些痕迹,我们可以回溯这些修造活动的历史并且还原其本来之面目。

工匠的历史,还写在建筑构件上。提及中国古代木构建筑,人们常用“不用一颗钉子,完全依靠榫卯实现交接”来褒奖,殊不知这其实是冶金技术落后的表现。但榫卯这一古代建筑技术的精髓,其意义也不仅仅体现在替代钉子上面。

榫卯具有很大的弹性,使木构建筑具有良好的抗震性能。榫卯节点有可卸性,甚至可以做到整栋建筑物的拆卸搬迁。方拥教授曾在《建筑十五讲》中提到,三国时孙权迁都建康,下诏拆运武昌旧宫的材料修缮新宫。孙权曾说:“建康宫乃朕从京来作府舍耳,材柱率细,年月久远,尝恐朽坏。今武昌木自在,且用缮之。”虽然拆旧建新的出发点是节俭,但从中也能看出,中国传统的木建筑早就有了“可循环”的优点。山西永济县元代道观永乐宫,也被拆往异地重建,这都有榫卯之功。在各种零散案例的背后,折射出的是,匠人系统而又独特的思维逻辑—也就是我们今天所谓的匠心。所以工匠的历史,也是一部匠心的历史。

穿越去古代的施工现场

匠人的“算计— 斗拱的设计与计算

喻浩是活跃于五代宋初时期的著名木工,欧阳修曾赞其为“国朝以来木工一人而已”。宋陈师道撰写的《后山丛谈》记载了有关喻浩的一则轶闻:东都相国寺的门楼为唐人所建造,工巧复杂,为寺中十绝之一。宋初,喻浩奉召进京,每路过此楼则必仰观良久,问之则说,其他部分均不是难事,“惟不解卷檐尔”。喻浩的不解,激发了建筑史研究者无限的遐想—究竟卷檐所指为何,竟能使喻浩一筹莫展呢?

今天我们虽已无缘再见到大相国寺门楼的实物,不可能实地考察卷檐为何物,但这并不影响很多研究者相信,卷檐可能是斗拱的别称。确实,在一座木构建筑当中,又有什么地方堪比斗拱更加复杂呢!正是在斗拱的设计当中,包含了古代工匠最为精深的“算计”本领:

“算计”能力是工匠多年工程经验积累的结果,可说是建筑技术的精髓,是比实际操作更高层次的技术能力。通俗的说,“算计”就是建筑的设计方法。由于中国古代匠人绝少将设计付诸于图纸,大部分的算计方法,都是以类似于口诀的方式流传于师徒之间,因此很多与设计相关的知识都被渲染上了“独门秘传”的神秘性。一套精到实用的算法,可以成就一位大木匠的英名,甚至可以成为独门秘传、形成技术壁垒—以至于即便是喻浩这样的高手,也很难破解。

对于“算计”这个词的确切含义,现在恐怕很难界定清楚,但我们不妨打这样一个比方:一名学徒在成为正式厨师之前,需要经历漫长的打杂过程,其间他只能掌握一些诸如洗菜、切菜的下等技能,只有当师傅把火候与汤汁的奥秘传授给他时,才是他真正领略到美食奥秘的一刻。“算计”之法之于木匠,正如火候之于庖厨,能否掌握这些设计方法,就意味着木匠学徒能否出师并独立掌管营造工程。

此外,一些渊源深厚的匠作系统,在漫长的经验积累过程中,也都会形成一些特别的“看家本领”,比如一些成熟而又高度复杂的设计方法,这些做法,通常都已成为十分固定的模式,后人只要照本宣科即可,而对于不了解其中窍门的外人而言,想要通过表面观察来实现仿造是极其困难的。用今天的话说,这就是所谓的技术壁垒。

工匠的“算计”口诀往往语言质朴、开门见山、朗朗上口又十分有趣,在这里就可以略举几例:

“门廊通深一柱捐,并减门口里皮宽,山出去边加半柱,又加八字二寸然,门口之高为高数,分法不周大概言。”

“山面下肩不用量,里同山墙外同廊,外皮上身照檐柱,三分之一去金枋,签尖拔檐也除去,里皮上身看山墙,长除柱径依算法,厚按金柱要包藏。”

说起中国古代木构建筑中的尺寸设计,可用 “大处写意,小处精细”来概括。大的方面:由于木材的形态自然弯曲且富有弹性,工匠为避免在柱梁组装过程中发生困难,往往会在整体尺度控制方面留有较大的余地。木匠俗语里常说“寸把寸、不用问”,指的就是这个意思。

而与“大处写意”形成强烈对比的,则是工匠在一些局部尺寸上的较真,比如斗拱。

斗拱是中国古代木构架建筑中最为精密的部分。由于斗拱构件之间的榫卯交接关系十分复杂,且其交接的紧密程度,也要远远高于构架其他部分,因此斗拱构件的尺寸,无论是最初设计还是加工控制,都必须满足极高的精度要求—在木构架当中,也只有斗拱是必须在地面先进行预安装,待确定所有构件加工无误、交接恰当之后,方才能够最终上架。

由于加工与组装的精度,直接决定了斗拱能否长期处于合理的受力状态,因此很大程度上也就直接影响着建筑的寿命。过分复杂的设计,就没有实际意义,因此古代工匠通常会以简化设计的方式:比如足材高要取整,或用简单比例控制下昂斜度,来进一步提高加工精度。

有学者从社会心态的角度,将这种思维方式归结为中国古代的实用理性主义哲学。中国古代工匠在技术层面上所做的努力,与其说是对技术本身的不懈追求,不如说是为了达到现实实用意义的最大化。然而从正反两面看历史,我们也不得不说,“删繁就简、致用第一”,这种务实思维方式,既曾经帮助中国古代社会长期保持较高的生产力水平,也曾在近代中国成为阻碍科学发展的重大弊端。

古代流水线 — 斗拱构件的加工与组装

“公输设矩、巧匠挥斤、斧声雷动、不日功成……”,类似的措辞,常见于古代“竣工文书”,其中虽有夸张的成分,但仍不可否认,中国古代的营造活动,往往施工周期很短、具有极高的建设效率。

关于古代建筑的施工效率问题,可以做一个中西比较:欧洲中世纪的教堂建筑,通常都具有极漫长的建设周期,动辄上百年,而在中国,这种事情几乎不可想象。中西方的这种区别,一方面是建筑文化差异体现,另一方面确实也与中国古代建筑施工技术的高度成熟有关。正如《梓人传》中所描述的情形,唐宋时期,各种建筑构件的加工,均已经出现了十分详细的分工与组织。而在这其中,斗拱构件的加工方式便极具特色。

斗拱是由大量小构件相互交叠而成的整体,因此斗拱构件具有数量大、类型多、样式尺寸细碎的特点。面对这样的特点,如何提高加工精度、减少错误机率,以及如何进一步提高大量重复构件的加工效率,就必然会成为考验工匠智慧的核心问题。

工匠处理斗拱加工问题的方法说来并不复杂,大体上可以分为两个层面:

首先是设计层面的考虑,将包括斗、拱、昂、枋在内的多数斗拱构件的截面加以统一,这样设计的好处是显而易见的—工匠只需要选用少数几种标准尺寸的方木,即可以应对几乎所有的构件进行加工。

另一方面则是组织施工方面。工匠采用杖杆与稿尺结合的方式,协调整体设计与具体加工。所谓杖杆,是大木匠掌握建筑整体尺寸设计的模具;而所谓稿尺,则是大木匠分派给低等工匠的、特定构件的具体加工尺寸。稿尺上边没有详细刻度,只有一个表征具体构件长度的记号,这样做既可以避免低等木匠读数的麻烦、降低出错的概率,同时也有助于大木匠保守尺寸设计中的秘密。

杆与稿尺的使用,反映了极富中国式智慧的施工组织方法,在一些匠作传统保留比较完整的地区,这套方法直到今天仍在沿用。

斗拱小百科 斗拱中的唐宋

淡笔浓墨:界画中的建筑

界画是中国绘画史上一个极富特色的画种,作画时以界尺引线、规整细腻,其创作宗旨即在于工整写实、造型准确,因此非常适合表现宫室楼台之美。

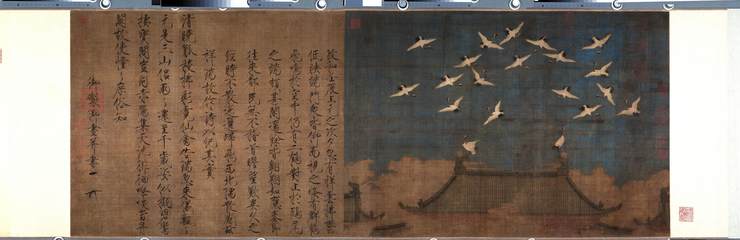

界画创作始于隋唐,至宋代已达到一个前所未有的高峰,如大家所熟知的张择端的《清明上河图》便属于界画中的神品。另外值得一提的还有极富艺术气息的北宋徽宗皇帝赵佶,他不但十分推崇界画,并且其个人创作也具有很高的水准,传世的界画作品有《瑞鹤图》、《太清观书图》等。《瑞鹤图》中所表现的主要建筑,为北宋皇城正门宣德门,这幅画作至今仍是我们了解宣德门形象的主要图像资料。

特别值得关注的是,宋代界画大家进行写实创作,其依据主要来自于个人对于实物的理解。他们当中的很多人,对于建筑结构都有很深刻的认识,能够十分准确的表达建筑结构—这其中同样也包含各种斗拱的形象。传说北宋著名界画家郭忠恕能够在喻浩的建筑草图中发现设计纰漏,喻浩经仔细核对后发现,郭忠恕所言竟一语中的、分毫不差,足见其作品当中建筑形象的真实程度。

宋代界画中包含的斗拱形象,构造交代清楚、细节丰富准确,在早期实物无存的情况下,甚至能够为我们提供很多重要的补充信息。

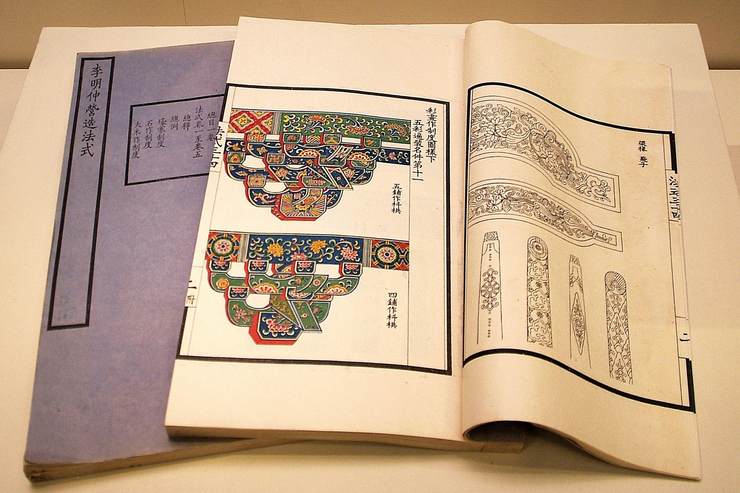

《营造法式》与宋代斗拱

对中国建筑史稍有了解的人,就一定听说过《营造法式》。这部建筑宏典成书于北宋崇宁二年(公元1103年),堪称是中国古代最为完整的建筑技术类书籍。.

《营造法式》成书的社会背景,与王安石变法中的经济、财政政策有着十分密切的联系,其写作目的主要在于估工计料、严格控制官方建筑活动的成本。同时,该书对于北宋末年常见的建筑做法,也有大量详实的记载,这些记载已经成为我们今天了解宋代建筑制度的一条重要途径。

《营造法式》的作者李诫,出身于仕宦家族,在将作监供职前后长达十三年,直接参与了大量的官方营造活动,于工程的规划、组织、管理等方面皆积累了丰富的实践经验。李诫有机会长期接触工匠,同时又能够以准确的文字记录所见所闻,在文人与匠人之间起到了很好的沟通作用,这种特殊经历帮助他取得了旁人难以企及的成就,《营造法式》集前人之大成而创一代之新规,是中国古代建筑史上一座难以逾越的高峰。

《营造法式》全书内容共分为36卷,包含释名、诸作制度(包括砖木瓦石等不同工种的制度)、功限、料例、图样五大部分内容。其中与建筑构架直接相关者共两卷,称为大木作制度,而在大木作制度当中,斗拱又直接占据了整整一卷的内容,足可见斗拱设计与加工的复杂性,在建筑构架中占据极重的地位。

《营造法式》广泛记录了当时不同地域间流行的各种样式做法,这部大书的刊行,直接促进了宋代南北方建筑技术的交流,并对后世建筑制度的发展产生了极其深远的影响。这部书的刊行,标志着唐宋时期建筑技术的成熟。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。