雪花纯生 匠心营造-斗拱之美

斗栱——于无声处讲述中国故事

发布时间:2015年10月08日 文章出自:图书

标签:

斗拱上的浪漫主义

斗拱可以比作的形象是:一根茎上生出灿烂莲花。或隐或现的柱顶,拱托着斗,斗托着拱,一朵一朵在巨大屋檐的阴影里,绽放开去。斗拱不是建筑的全部,却往往是最耀眼最夺目的所在。没人否认,斗拱是中国建筑中至美的元素,有时甚至会被错认为只有天工才能完成。

山西平遥襄垣乡的郝洞村,连同附近的双林寺和平遥古城,一并被列入世界文化遗产地。寺内的核心景观在殿貌奇古的万佛殿,而万佛殿最引人注目之处即是斗拱。

据殿内梁架上的墨书题记,此殿始建于五代,万佛殿1000多年来岿然如故。近似正方形的大殿,远看形如一把巨伞,深远的出檐下,密布庞大的七辅作斗拱,高度竟然超过了柱高的三分之二,一眼望去,非常赏心悦目地成为这座殿堂的主角。

关于镇国寺的斗拱,流传着这样一个故事:此庙以前被称为“小西天”,并且真有几分神迹。五代时北汉王的三太子武艺超群,因为抗击南下掠夺的辽兵,人民对他十分爱戴,北汉王封其镇国王,并赐修镇国寺表彰他的功绩,活计就委托给身怀绝艺的工匠梁六八。天有不测风云,房基打好了,年事已高的梁六八却溘然而逝,接下来最繁难的工作——立柱、造斗垛子,完全没了主心骨。尽管主持修庙者贴出悬赏千金的告示,但无人敢应。

村中有个叫天狗子的穷孩子,为镇国寺帮工。他经常做善事,某天还偶然搭救了一位落魄的老者,并说要介绍老人去寺里做小工,老人却说你去把告示揭了,我要做大工,修起大庙来的赏金可以给你置地成家。天狗子并不信,但当天夜里就发生了奇怪的事,狂风摇门撼窗,又响雷又下雨,躲在房中的人们却听见嘿呦嘿呦的号子声。五更天一亮,众人看到原本只有地基的空地上,柱也起来了,墙也围上了,顶也盖好了,尤其是一攒攒的垛斗子,把金碧辉煌的殿围得像在花丛中,这庙可修得太美了。再看梁上,有黑漆漆的两个字写着“鲁班”。

事实被模糊,传说却能眉目分明地流传下来,就是为了赞叹那些巧夺天工的作品。

在一座建筑中,较大的斗拱,并不是依比例放大其构件,而是通过增加构件的数量来完成。这使得斗拱的构件愈加繁密,视觉也更震撼。其实,将斗拱做得恰恰好,每个模件不差一丝一毫,并没多少困难,困难的从来是创新。

宋代有《营造法式》,清代又有一本清工部《工程做法》,书中不仅规范了木构建筑的规制样貌,也给出了典型建筑的设计实例,即使是像斗拱这样高难度的木作,也都通过范例予以规定,它们是建筑工匠的守则,也是教科书。

按说,为工匠者仅需照本宣科,并且将其代代相传,然而事实显非如此。镇国寺的斗拱之宏大突破了常规,却又完美得让人觉得不真实,有个词叫“惊为天人”。这种在不变中求变,才是中国式的浪漫。

斗拱在官式建筑中,作为标示建筑等级的官式建筑符号,自由度不高。但当它被扩散到民间,走入寺庙、戏台这些不受建筑礼制约束的场合,大约自明中叶以后,祠堂、会馆(商会)甚至大户人家的住宅当中,也到处可见斗拱的身影。

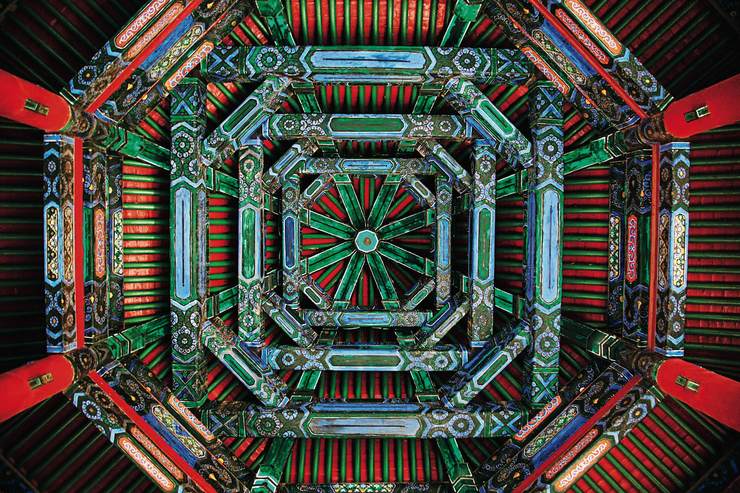

位于浙江三江交汇处的宁波天后宫,又名庆安会馆,为清咸丰年间甬埠北洋船商捐资创建,是南方建筑中极尽工巧的一座,尤其是会馆中的戏台。仰视戏台中间的“鸡笼顶”藻井,用了数百花板榫接成一个金灿灿的漩涡,藻井四角是四个代表福祉的变形蝙蝠,顶部四周的斗拱,化成了龙头和一只只展翅的凤凰,把宁波朱金木雕的地方风格表现得淋漓尽致。

这样的例子在南方比比皆是,越是远离权力核心,表现越是夸张。斗拱所带来的装饰效果,成了主人的豪富之气与匠人的奇技巧思的集中体现,也顺理成章地成了各种民间夸比竞赛行为的爆发点。于是以斗拱为母题,所产生的装饰做法形形色色,全都繁复异常、夺人眼球。束缚一旦被打开,就会插上想象的翅膀。

斗拱除了激发艺术上的夸张浪漫,也会感染一向以严谨著称的中国工匠,做出许多可爱的举动。

太原娄烦县城监河南岸有座三教寺,该寺除了三教合一的特色外,其更为出名的应属大殿的莲花斗拱。1958年,因修汾河水库,娄烦镇被迫拆迁,当时的三教寺建筑与塑像险遭遗弃,多亏当地人以要给人民公社修建大礼堂为由,将大雄宝殿原规模、原模样迁建,当拆除旧殿莲花斗拱时,有人在木料上发现古建筑师书写的留言,也是以斗拱来出的一道手艺题:“若后人拆建重修,胜我者斗拱缺一,次我者多一。”果然,在还原建筑的过程中,众多工匠反复尝试都无法装到原数,只得多出两朵。

炫技也好,“任性”也罢,被异化的斗拱带来不一样的骄傲。它们身姿绰约,伫立在视线前,静止在时光中。

那些璀璨的斗拱

除非人为的拆卸移建,建筑是不会动的。唐、宋、明、清的所存建筑散布在我国各地,如果想去“拜会”不同年代的木构,还是要翻山越岭。在现存的八座唐代建筑中,有三座推断为唐代,五座有确切年号。六座在山西,一座在甘肃,一座在河北。其中,河北正定的开元寺钟楼,是现存唯一的一座唐代钟楼实例,并有“南有姑苏寒山,北有真定开元”之说。也是梁思成在《正定调查纪略》中所提到的,正定之游的“意外收获”。

正定开元寺,始建于东魏兴和二年(540年),原名净观寺,于唐开元年间改为开元寺。寺中正殿东侧即是钟楼。钟楼建于唐,上层梁架经后世多次重修已改为明清风格。1988年钟楼落架重修,上层部分结构按唐代建筑风格进行复原。

当梁思成来到此处,大赞钟楼结构“补间铺作只是浮雕刻拱,其风格与我已见到诸建筑迥然不同,古简粗壮无过于是”。因此他断定“这个建筑乃是金元以前钟楼的独一遗例”。“钟楼三间正方形,上层外部为后世重修,但内部及下层的雄大的斗拱,若说它是唐构,我也不能否认。”

不只梁思成,1935年,著名建筑学家刘敦桢也到正定,见到开元寺钟鼓楼后,他激赞:“惟东侧钟楼,乃珍贵罕见之宝物,其斗拱结构极类易县开元寺观音殿,而比例雄浑则远过之。”尤觉不够,又表示,“开元寺的钟楼,实在是不可睹的国宝建筑。因为蓟县独乐寺观音阁和正定隆兴寺的藏殿,绚然是外观结构,不愧为国内古建筑中有数杰作……不过此二例,都赶不上开元寺钟楼的比例,尽能发挥雄健之美,表示一种刚健有力的建筑风格” 。

说到这里,不妨再说说梁思成还特别提到的开元寺内的:“钟《县志》称唐物,但是钟上的字已完全磨去,无以为证。”这口铜钟造型古朴,钟声浑厚悠远。不单如此,它还有一个“钟落楼毁”的传说。

这座古钟高悬在钟楼榫卯结构的屋顶,与钟楼为一体,重心在钟上,正是依靠它的重量,屋顶才不会散架。而这么大一口铜钟竟然千年不坠,可谓神奇。我国数学泰斗华罗庚教授,曾在1952年专程来正定查看钟楼,历时八天多也没计算出楼的受力结构和钟的挂法之间的关系,几番努力未果。华罗庚先生感慨万千:“这个钟再重一点也不行,再轻一点也不行,这个楼的木质结构、长短粗细、辐射方向再差一点也不行。这样建起来,这样挂上去,恰巧钟的重量就一点也没有了,但它结实得好像打上一个非常奇妙的钉子。”而古楼悬钟之谜,至今没有答案。

就如开元寺钟楼一样,在我国的木构建筑中,大多经历代修缮,保留了各个时代的建筑特征。宁波保国寺也是如此。据清嘉庆《保国寺志》载:东汉光武帝时骠骑将军张意之子中书郎张齐芳隐居于灵山,后舍宅为寺,初名灵山寺,这便是保国寺的前身。

保国寺的发现实属偶然,据曾获江苏省文物局授予的“江苏省文化遗产保护终身成就奖”的戚德耀老先生回忆,那是1954年,他还在暑假实习,和同学一道调研江南一带的民居古建,当来到保国寺大殿时,看到“大殿木构用材硕大、结构奇特。檐下有一排粗壮而远跳的斗拱……从殿内9根瓜棱形内柱、前槽顶上的镂空藻井及枋子上彩绘用的‘七朱八白’方法,可知大殿不是明清之作,至少为宋代遗构” 。

保国寺的大殿祥符殿重建于北宋大中祥符元年(1013年),是浙江现存已知最早的,也是唯一的宋代遗构,寺内的其余建筑,皆为清或清以后重建、增建的。

保国寺大殿的建筑年代虽然早于《营造法式》的颁行,但其许多构建的尺度,和结构形制都与《营造法式》相类。比如柱头铺作用足材,补间辅作用单材,这是江南流行的一种做法,因此被《营造法式》吸收。

这座藏在山坳中的木构建筑,穿越了千年的沧桑巨变、雨水台风仍然挺立,实在是一大奇迹。此外,它的大殿内“鸟不栖,虫不入,蜘蛛不结网,梁上不积尘”也令人赞叹。

明清的斗拱,在紫禁城的三大殿——太和、中和、保和殿内就可看到。其中,保和殿于明永乐十八年(1420年)建成,后经历火灾与重建,现存为明万历十五年(1597年)实物。保和殿为重檐歇山顶,上檐为单翘重昂七踩斗拱,下檐为重昂五踩斗拱。其形制与《营造法式》所规定的斗拱不同,但与《工程做法》中做法相类。

隐现在现代建筑中的斗拱演绎

作为中国建筑的符号,斗拱无可替代地成为中国建筑学会的会徽。但是,斗拱作为这一标志之外,真的已随着木构建筑的消逝,而淡出我们的生活了吗?

事实上,斗拱形象在现代建筑中的运用也有不少。如果你走过上海南京路325号,会看到一座上世纪30年代的英式风格楼宇。最初,这里曾是旧上海的跑马场。现如今,这座建筑作为上海美术馆继续使用。当进入展馆之前,你一定会为建筑一角的2米高的巨大斗拱停下脚步。

这座令人震撼的斗拱作品,是2006年上海双年展“超设计”的最大亮点———1000多年前的唐代五台山佛光寺东大殿的斗拱,以1:1的比例复制复活!和现代许多仅有保留外观形式的斗拱作品不同,这一斗拱完全由榫卯连接而成,未使用一颗钉子。众所周知,五台山佛光寺大殿是已知现存最早的木构建筑。使用其中的斗拱形象,正是展现了中国古建筑的典型符号。斗拱作为一件艺术品安置在了美术馆,承载了中国建筑几千年来的形式美感。

面对一件现代建筑中的古代构建,人们提出了种种质疑。上海美术馆副馆长张晴则认为, “超设计”,其“超”不仅是“超越”,更是一种“回溯”,“我们远望历史,其实在中国古代文化历史资源中蕴涵着丰富的超设计智慧和实例。”可谓用心良苦。

除了作为艺术品展示或装饰的斗拱,在南京南站的北立面,也有6座作为梁柱转换的受力结构的斗拱。这6座斗拱并没有拘泥于木质材料,而是钢结构。古代元素与现代材料相结合的方式,不正体现了南京这一六朝古都的文化底蕴吗?

除此之外,相信许多人还记得2010年的上海世博会,其中,从2007年便紧锣密鼓征集设计方案的中国馆,最终选定以斗拱形象作为建筑外观。场馆从中国古代建筑的斗拱中获得了艺术灵感和精神依托。它并没有相互穿插依托的梁、拱等部件,而是一个整体,用立构手法对传统的斗拱元素进行开创性的现代转译。斗拱层层叠加,向上展开,有即将凌空而起的动感。看似零碎的部件,却有难以估量的承载力,可以托起千钧重量,给人以强烈的视觉冲击与浓厚的中国气韵。

上海世博会中国馆总设计师何镜堂认为:历史建筑是城市的根基,它不仅仅是“死”的陈旧的存在,而是承载着这个城市的过去,与文字无法记录的文化历史内涵。然而在许多城市的“旧城改造”中,因当时国情与保护意识不够等原因,大量古建被拆除,以致造成了“千城一面”的景象。过去种种,如萍漂水上,令人叹惋。于是,许多地区开始兴建仿古建筑。中国当代建筑的确应该传袭发展中华的文化,可这并不意味着以当今的技术重建“传统建筑形式”。此举未免过于形式化。而是应当在对传统元素进行吸纳和创造,体现当下的时代特点。

北京大学徐怡涛副教授曾这样陈述:“在众目瞩视下,虽经上百年的研究发掘,斗栱所代表的历史、文化和意义,仍留有巨大的空白,待后人继续探索。然而我们已经可以明确,对斗栱的研究,不应仅仅局限于斗栱本身,而是应由物及人,斗栱从其来处来,我们则希望顺着斗栱,回到她的来处去,通过研究,最终与中国的历史文化相融合。

雪花集团所赞助的古建筑斗拱摄影大赛,就是让更多的人从更加全面的角度,参与到斗拱的记录和研究中来,其所获得的影像,不仅是重要的史料,也重塑了我们与历史文化之间的心灵联系。我相信,当你注视着一组斗拱时,你看到的不仅仅是她或简洁有力、或繁缛精细的外观,更应感受到一种穿越古今的悸动,那些斗拱,或是曾与唐宋八大家同处一片蓝天之下,或是见证了明清帝王的雄心与困窘,她们带着我们祖先亲手留下的痕迹,可以在风雨淋漓的檐下,为你撑起一片安宁。

斗拱,这祖先的创造,就在你我身边,虽已稀少,但不曾离去。”

斗拱小百科

内檐斗拱

内檐斗拱处于建筑物内檐部位,多用于室内、厅堂等处,更讲究装饰性,因而要求用材高档,做工精细。内檐斗拱有品字科、十字科、隔架科、丁头拱、藻井斗拱等几种类型。

藻井斗

藻井斗拱只用于室内藻井。它没有结构作用,而只起装饰作用。 藻井斗拱采用以正心枋中心为界,只做外出一半的“半面做法”,后尾做燕尾榫交于藻井板上。

丁头栱

丁头拱为纵向拱。有入柱和不入柱两种。不入柱的丁头拱一般多插入梁身,使梁下柱头斗拱在出跳数上与平身科保持一致;入柱的丁头拱一般多采用单拱造或重拱造,跳头多安置踏头承托梁底或檩条。

品字科斗拱

品字科斗拱用在高大殿宇的室内,内外一样,且不出昂。这种斗拱采用出翘的做法,单翘、重翘,直到四翘,整体形象如倒置的品字,故名。

十字科斗拱

是指檩、梁、柱交接点上起承托与传递檩上荷载作用的斗拱。其做法是将瓜拱十字交叉置于大斗上,下置驼峰或童柱。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。

比勃勃