西夏国寺

西夏王朝唯一留存的皇室建筑

发布时间:2016年05月26日 文章出自:中国国家地理增刊 作者: 张涛

标签: 寺庙

甘州,古称“张掖”,东连长安,西通西域,南接青藏,北达漠北,是古丝绸之路贸易和文化交流的重镇。

佛教从西向东传入我国,首先在包括张掖在内的河西走廊一带开始传播。明宣宗朱瞻基曾言:“甘州,古甘泉之地,居中国西鄙,佛法所从入中国者也。”古时的甘州佛寺林立,“一城山光,半城塔影,连片苇溪,遍地古刹”便是这一场景的生动写照,而其间最为著名的,便是位于城市中心的西夏国寺。

大殿大佛还是一千年前的结构样式

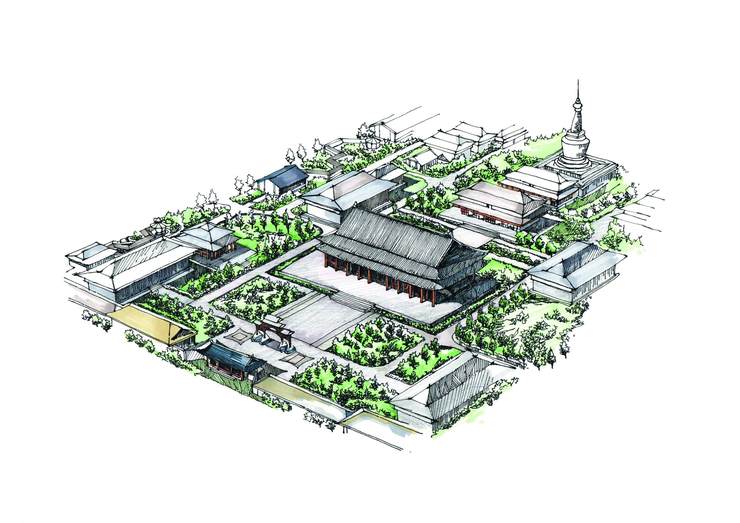

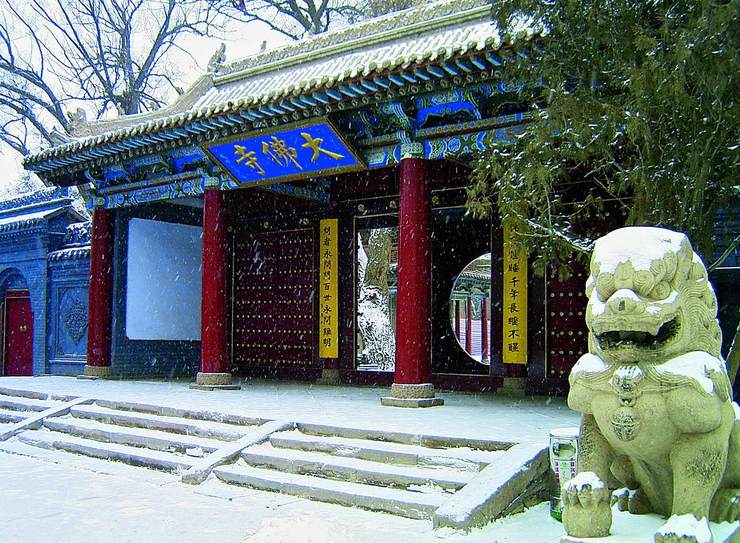

西夏国寺是河西走廊的千年名刹,有着深厚的历史背景。西夏国寺坐东朝西,整体建筑贯穿于一条东西走向的中轴线上,现存的建筑包括山门、牌坊、鼓楼、大佛殿、藏经殿、土塔等,掩映在参天古木中,有着隔离尘世的别样庄严和宁静。

气势恢宏的大佛殿居于寺院中心,为重檐歇山顶式二层三檐建筑,面阔九间,进深七间。建筑古朴庄重、浑然大气,是西夏崇宗敕建的皇家寺院主殿,为全国现存唯一的一座完整的西夏建筑。

步入大殿,迎面便是体量巨大的佛祖释迦牟尼涅槃像。大佛木胎泥塑,头枕莲台,头北脚南,侧身面西而卧,两眼半睁半闭,造像体态自然,比例均匀。卧佛身长34.5米,肩宽7.5米,耳朵约4米,脚长5.2米。据说,大佛的一根中指就能平躺一个人,耳朵上能容8个人并排而坐,是亚洲最大的室内泥塑卧佛。工匠先用木枋构建卧佛骨架,上中下三层,前后11间,贮存装脏宝贝(指新佛像落成后,在佛像内部放置象征内脏的佛教宝物,赋予佛像以生命力),再于骨架外钉木板,最后裹泥肤并妆塑彩绘成卧佛巨像,这种将建筑艺术与塑像艺术融为一体的做法是中国塑像史中的一大创举。

大佛殿及殿内的塑像、壁画,虽因战乱和地震而多次重新修葺、装饰过,但其总体布局和风格均大致保持了西夏原貌。佛像内部的木质骨架经考古证实为西夏原物,这说明大佛保持了一千年前的构造样式,弥足珍贵。

西夏国寺在千年时光中经历了历史沧桑巨变。当年,蒙古大军为成吉思汗报一箭之仇而灭西夏,西夏境内的宫城殿宇、文化珍藏被付之一炬,党项民族更是几乎被屠戮殆尽。而这座西夏国寺却在这场战火中奇迹般地完好保存下来,并在此后的历史风烟中经历了一次次兴衰变幻,留下了一个个谜团。

古寺是按皇家规格建造的西夏国寺

中国古代建筑有着严格的等级规定,大佛殿面阔九间,和故宫太和殿是一样的,为国内佛殿中不多见的高规格建筑。据宋代《营造法式》,面阔九间乃是皇家建筑的规格。

西夏崇信佛教,其庙宇最著名的要数宁夏的承天寺、武威的护国寺和张掖的大佛寺。由于这三处寺院都是由国家出资,皇室成员直接组织修建,因此具有“国寺”的尊荣和地位。遗憾的是承天寺和护国寺早已毁坏在朝代更迭的战火之中,只有西夏国寺历经多次天灾人祸仍保存至今。

西夏国寺的历史可以追溯到始建于西晋的迦叶如来寺,隋唐时期,丝路繁盛,隋炀帝杨广曾西巡至甘州,接见高昌王,亲自主持互市,并让随行高僧为高昌王讲《金光明经》。相传杨广的行宫即设在迦叶如来寺。唐代安史之乱以后,甘州一直是回鹘王廷——“牙帐”所在地。北宋时,党项人建立的西夏政权从回鹘手中夺取包括甘州在内的河西地区,开始了200余年的统治。

西夏开国皇帝李元昊“晓浮图学”(通晓佛学),并把佛教列为国教。崇宗帝继位后,国力强盛,兴建了许多寺庙和洞窟。其母去世后,崇宗帝在甘州迦叶如来寺的基础上敕建规模宏大的西夏国寺。寺院始建于西夏崇宗永安元年(1098年),历时五载,至西夏贞观三年(1103年)竣工。从此,西夏国寺就奠定了皇家寺院的基础。

进入元代以后,甘州被定为甘肃行省都会,地位更加重要。相传元世祖忽必烈出生于西夏国寺,其母别吉太后去世后亦奉安于此。这些记载与传说均表明,张掖西夏国寺在宋元之际也具有特殊地位。

藏经阁保存着明代官版初印藏经

明代除大规模修建西夏国寺以及两次赐名之外,皇帝还以赐经与抄经的方式,为西夏国寺提供了大量珍贵的佛教典藏。

如今,在西夏国寺的藏经殿里,立着12个巨大的明代书橱,里面满是经书。其中最珍贵的便是被称为“佛国天书”的《大明三藏圣教北藏》(又称《永乐北藏》《北藏》)和金泥手书《大般若波罗密多经》,是西夏国寺的镇寺之宝。

明成祖朱棣登基伊始,便采取诸多笼络手段,向全国各地颁赐御刻佛经是其中之一。这套《北藏》于永乐八年(1410年)在北京雕印,到明英宗正统五年(1440年)完成,前后历时30年,内容主要集中了经、律、论三大部,共收佛经1621部,6361卷。刊成后,藏版于宫中,供宫廷供奉,同时将部分印本颁赐全国各大寺院,其中就包括西夏国寺。

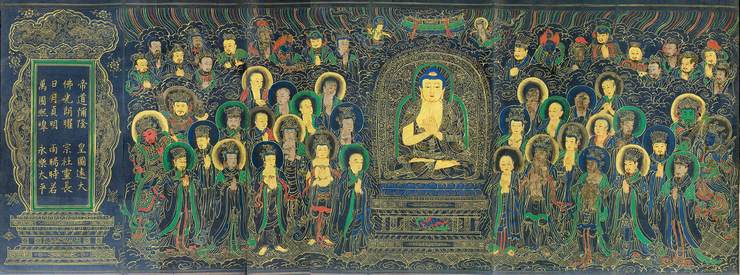

当时交通不便,敕赐《北藏》经过5年的艰苦运送,才于明正统十年(1445年)全部运到张掖,归藏于西夏国寺内。当时驻守张掖的太监王贵,以颁赐给西夏国寺的《北藏》为蓝本,出资延请书画名师,将其中的第一部分《大般若波罗密多经》重新抄录了一份。抄本以珍贵的绀青纸为本,其序文以金泥书写,经文以银泥书写,凡“佛”“菩萨”“世尊”等称谓,复用金泥加以重描。书法工整秀丽。每卷卷首扉页用金线描绘佛画,金线细密,人物云集,场面宏大,富丽堂皇。这部金经不仅是佛教法宝,也是不可多得的书法、绘画艺术珍品。

在此后长达600多年的时间里,世事变幻,风雨沧桑,天灾人祸,战乱兵燹。为保护这些珍贵的佛经安然无恙,一代代的人们费尽了心机,甚至付出了生命的代价。

1937年日机轰炸兰州。为防不测,西夏国寺僧人将佛经转移至祁连山深处,后又秘密运回,用土坯把巨大的经橱和佛经全部砌在藏经殿后部柱间。此后,藏经的秘密,由寺中住持一任任传给最亲信的弟子。大约在1952年,守着这一秘密的本觉尼姑住进藏经殿旁的小屋里,此后20多年里,她对秘藏的经卷始终守口如瓶。

1975年,贫病交加的本觉尼姑因破炕起火而被焚辞世。人们在拆毁烧残的房子时,在炕下面发现了一条地下通道。通道的尽头,就是完整的12橱佛经。

这个传奇般的护宝故事,终将这些宝贵的佛经完好地留在了西夏国寺。《北藏》成为了国内保存数量最多、最完整的官版初刻初印藏经。1993年,《北藏》被甘肃省文物鉴定委员会鉴定为国家一级文物。1996年,《大般若波罗密多经》“金经”被国家文物局鉴定为“国宝”。

时光悠悠,沧桑千年。从迦叶如来寺到西夏国寺,古老的殿宇和沉睡的大佛看过了太多的故事。

正如大佛殿前的一副对联:“创于西夏,建于前明,上下数百余年,更喜有人修善果;视之若醒,呼之若寐,卧游三千世界,方知此梦是真空。”这一方宝藏,其间的历史风烟、坚贞信仰、人心良善……一切,还需我们用心体会。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。