南昌古风物略记

发布时间:2017年06月29日 文章出自:用户投稿 作者: 罗青林

旅者热爱自己走过的每一寸旅途,也热爱自己经历过的每一座城市。唯有对故乡,从无溢美,因为她是塑造我们性格和血肉的港湾。正像乔伊斯漂泊半生,却把最朴实的文字留给他的都柏林。萧红少小流浪,仍然用细腻的笔触勾勒她的呼兰河。

人对于故乡的感情,不是情绪喷涌时的赞美所可以简单临摹的,因为无论情绪高低,故乡就是故乡。生长于斯,既是啖食饮水,更是风物浸润。一座城市的风华,在里面漂过的人,是轻易无法脱掉其气息的,而从里面长出来的人,毛发体肤皆源自乡土,自然更有一番体会。

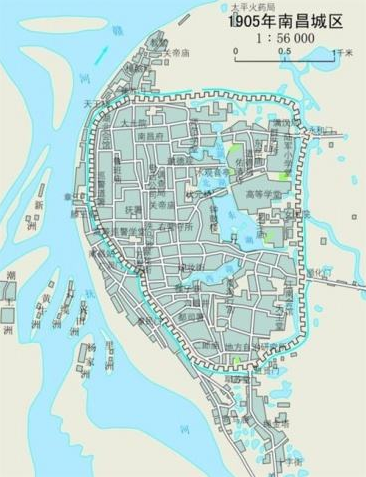

南昌自古是江南吴楚间的一座都会,两千两百余年建城史,让这里充满了传说史话,布满了古迹遗存。现把经久历年的故乡风物概为整理,供出生于南昌、成长于南昌和曾经生活于南昌的诸君体悟、追忆、缅怀。

百花洲

南昌算不上一座宜居的城市,常是冬凛夏炎,且气温不稳,往往度一日如历四季。当年南唐中主李璟为了避后周的兵锋,大力营建南都南昌,无奈其湫隘不堪,酷热难当,又全无江宁之形胜繁锦。李璟去世之后,李煜就违了其父的身后之愿,继续在南京燕舞莺歌。今天南昌市中山路的东段,有一处“皇殿侧”,便是当年南唐皇宫在城垣内的唯一遗存。建国后,因修建南昌保育院,才把南唐皇宫主殿长春殿的雕栏玉砌彻底拆除。

百花洲东畔这块不大的地方,或许真是一块宝地。春秋时期,孔子七十二门徒之一的澹台灭明亦在此设坛讲学。这位长者由鲁及吴,再由吴及楚,最终长眠在了吴头楚尾的赣抚平原,他是将华夏文明远播南疆的第一人。据说,正因为他的努力,春秋时的楚地被称蛮夷,但这块吴楚接壤的地区却尚文崇礼。

皇殿侧往西是百花洲和苏圃。隋唐以降,百花洲逐渐成了南昌府“东郊”的一处美景。苏圃就在百花洲东侧,因南宋隐士苏云卿隐居于此而得名。今天来看,苏圃不过是公园里一块百平见方的园子。但在古时候,苏圃是一直绵延到东城墙根下的一大片空地。绍兴年间,苏云卿从四川广汉来到隆兴府(自宋孝宗始,南昌以孝宗年号为名,称隆兴府),在东湖结庐而居,种蔬织布,无心入仕。后来,他的四川发小张浚做了宰辅,驰书函金币请其出山,云卿力辞不就,题诗蔬圃壁间之后遁去。今天已经如此繁盛的城市中心,当年除却南唐的几幢荒宫废殿以外,只是一处清修隐居之所,想来的确令人感慨岁月无声的力量。

若论“不为五斗米折腰”,江西除了陶渊明,耕读于东湖南畔的另一人堪称鼻祖。王勃在《滕王阁序》中言“徐孺子下陈藩之榻”,讲的正是这位大儒桀骜不驯、不慕荣利的事迹。在南昌,关于徐稚的传说很多,甚至他究竟在哪里躬耕,城南和城北的居民都发生过争执。城南人说,徐孺子应该是在今天徐坊一代隐居的,所以他的后人在那里繁衍生息,逐渐形成了今天的徐家坊。城北人则坚持,城南在古时并不适合开垦,徐孺子隐居的地方应该就在今天他的祠堂周边,也就是今天百花洲南岸的孺子亭附近。老实说,两个地点的甄别,需要借助浩繁的古代文献和考古成果,不是三言两语可以交代得明白的。但有一点不难推断,有汉一代,豫章郡城并不在今天南昌核心城区范围内,而是在艾溪湖南边的顺外-京东一带。与后世将顺外视为东郊一样,汉代的南昌人视今天的城垣为“西郊”,且当时赣抚冲击平原尚未定型,河流常有改道,无论是徐家坊还是东湖南岸,皆是一片沟汊纵横的湿地滩涂,徐稚必然是付出了相当的艰辛,才实现了生活上的自给自足。因此,他的不慕荣利,是建立在自己的豁达和辛勤之上的。无德者劳形实属无奈,但有德者恬然于乡野,劳形以明志,或许才是让这份敬意绵延两千多年的原因。从这个意义上说,徐孺子凤栖豫章,无疑给南昌带来了巨大的文化财富。今天西湖路上的孺子祠,自魏晋以来渐成“东南第一名祠”。南来北往的学子士人,都要来祭拜这为饱学而谦逊的大儒。

百花洲的北面是佑民寺和杏花楼。佑民寺建于南朝梁时期,在唐明皇李隆基即位后改名开元寺。古时候,能用君王的年号命名,对寺院而言当然是一种极高的尊荣,但这其中的因缘际会,今天已经说不清了。再到后来,马祖道一来寺说法十五载,开元寺因之名扬海内,形成了佛家临济、黄龙、沩仰、杨岐等宗派的源头“洪州禅”,并远播新罗。据说今天韩国“禅门九山”中,有七山均渊源于佑民寺。少时看到韩国高僧来佑民寺参拜,才第一次知道这座闹市中的庙宇,除了庇荫本垣以外,还肩挑着东亚佛教的重要一端。犹如一位深沉的老父,在外功业再显,也不会同家中子弟提起,因为在家便只是父亲,父亲的天职,在于给家人一份宁静而已。“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,一千五百岁的年齿让佑民寺阅尽冷暖,任寺外风云变幻,不变的是虔诚的敬诵和江南烟雨中朦胧的禅意。

杏花楼隔着灵应桥与佑民寺相对,最初是明代宁王朱宸濠为爱妃娄氏修建的梳妆台,后来成了不少名门大户的府邸。娄妃是上饶人氏,她的家族由浙江迁居上饶,她的祖父在理学上颇有造诣,曾做过王阳明的老师。弘治初年,王阳明在南昌大婚后,携妻返回余姚,途经广信,还专程去向娄师请教学理。娄妃在这样的家境中成长,琴棋书画样样精通,深得宸濠宠爱。宸濠举兵谋逆之前,娄妃屡屡哭谏,无果后心灰意冷,投江自尽。王阳明平定宸濠之乱后,感佩于娄妃的深明大义,命人厚葬在德胜门外赣江之滨的塘子河。娄妃墓世代香火不绝,一直到解放初仍有祭祀。后来,这里修起了大片公寓和楼宇,直到前年塘子河片区拆迁,这片埋葬巾帼忠骨的宝地才得以重见天日。宸濠的谋逆不仅摧毁了他自己的家庭,也极大地打击了南昌地方的繁盛昌荣。他为了充实军备,到处巧取豪夺,极大地破坏了地方经济。早在他策划起兵时,就吓走了从苏州赶来入幕投奔的唐寅,可怜唐伯虎穷困潦倒,好容易进了藩幕,最终却不得不装疯卖傻以遁。倘若宁王真听了娄妃的话,安心就藩,像唐寅这样聚集在南昌的贤达才俊们,不知又能成就多少佳话了。

万历年间,大学士张位将娄妃梳妆台改为别墅,并用这一带的古村“杏花村”名之,“杏花楼”自此得名。张宰辅的门生汤显祖、吴应宾、刘应秋在此成立过“杏花楼社”。张位的宴席间总是高朋满座,在物质文化比较繁盛的明代中后期,精神文化的繁荣自然水到渠成。四百多年前,《牡丹亭》在滕王阁首次登台演绎,完成了由文本艺术形式向舞台艺术形式的蜕变,开始成为走向大众的永恒经典。据说张位看罢,啧啧称道,以“河移星散江波起,不解销魂不遣知”的诗句倾吐观后之感。在礼教信仰广泛崩塌,人文精神开始萌芽的中晚明时期,人们身在社会思想推陈出新的缓慢过程当中而不自知。幸赖汤公神来之笔,将他们隐约体及却无从表达的思想感情尽书棉帛、一气呵成!说汤显祖是东方的莎士比亚,其实仍是在以西人为文明坐标定位自己。东方有自己的文脉、自己的际会,东方人有自己朝着光明前途执念前行的一份淡定从容。

刘将军庙巷在百花洲的西畔,巷由庙而得名。刘将军庙原是明朝大将刘綎的旌忠祠,其遗址在建国后被改为百花洲小学的校舍。刘綎是梅岭人氏,原本姓龚,他的父亲龚显为报四川府吏刘岷的知遇之恩,侍刘岷如父,改姓为刘。刘显后来携子从戎,官拜都督同知。刘綎13岁随父出征,在西南抗击过缅甸土司,在东北血战七年,全程参与了万历年间的“抗日援朝”,加官进爵,世荫千户。六十岁那年,他再战东北,抵御努尔哈赤的后金劲旅,力战不敌,明廷为他修建了这座旌忠祠。满族入关后,刘将军庙自然毁于一旦。直到1776年,乾隆皇帝为彰显清廷的至仁至德,命人编写了《钦定胜朝殉节诸臣录》,表彰明末忠臣。刘綎在殉节诸臣中排位第一,乾隆帝评价他“勋劳特著,胆略素优,奋勇争先,捐躯最烈”。乾隆敕编《殉节诸臣录》,摆出的当然是胜利者捐弃前嫌的高姿态,但却为咸丰八年(1858年)重建祠堂扫清了政治障碍。在后世的战火中,刘将军庙再度被毁,却没有再重建。今天,它的地基上生发出一座小学,校舍里书声琅琅的孩童,沐浴着东湖微醺的清风,未必知道这一方土地上寄托着一位力拔山兮气盖世的“黑虎将军”之灵。

城垣市井

市井是观察寻常生活的绝佳角度,市井里没有阳春白雪,它是一曲呕哑嘲哳的生活颂歌。南昌的老城以象山路为界,西侧便是市井扎堆的地方。从分界的象山路两侧开始,棉花街、珠宝街、嫁妆街、铁街、猪(珠)市、油行街、米市街、醋巷、带子街、豆豉巷、萝(罗)卜(帛)巷、豆芽巷、合同巷,这些充满生活情趣和商业气息的地名分明告诉人们,这才是古代南昌城垣里人气最旺的地方。

作为整体的市井是不能分开论述的,《管子》里说:“立市必四方,若造井之制”,于是市营其货,井井有条。管仲是法家学派的代表,法家的这番论断表明,市场行为虽然源于人性,但市场的方圆和程度则是由政府来创设和规制的。然而,一旦设定总体性规制,政府就不再轻易干预市场运行本身了。因此,市井可以因为甩卖和抬杠而尽情的嘈杂沸腾。在定居点相对集中的古代,一街一业、集中安置的模式对于市政当局的供需调节、税款征收更为便捷,因而成为中国古代城市经济管理的基本方式。在这种思路下,米市、灯市、珠市、菜市这样的地名在华夏大地上遍地开花。

翘步街和万寿宫一带往南,算是南昌老街分布最为细密的地方了。2014年整体拆迁之前,这里星罗棋布地排布着很多老街巷。小时候奔跑在翘步街和直冲巷一路下行的青石路上,嗅着路尽处广润门码头边的鱼腥味儿,埋怨着路边一栋栋老宅子的破与旧,哪里参得透时空赋予这里的江南娟秀之气!广润门码头一直热闹到20世纪90年代初,繁忙的码头,卸下的都是日用百货和食品生鲜,那时候国营的副食品公司和土产公司都有卸货的站点,泥泞的滩头上熙熙攘攘,每次从那儿回来都是一腿泥点。

船上卸下的副食品被转运到市内各处的市场上销售,卸下的布匹则可以直接沿着直冲巷流通。翘步街的街口是许多布匹行,夏布会馆就是其中知名的一个。就像甜蜜引来凤蝶,布匹行引来的是手艺了得的裁缝。裁缝们受雇于馆行,将价值链向更为高端的设计、工艺上延伸。有布匹就有染坊,取水方便的河沿,自然也是染坊的所在。运输、印染、设计、裁制、交易,市场就这样自发地组织了起来。夏布会馆在解放后就已落败下去。但街边的裁缝群体,硬是从明清之季一路顽强地生存至今,星星点点,荧荧烁烁。城市的阶层流动使越来越多的人离开了这个行业,但每次探访,总还有亲切的老面孔,脚踏着缝纫机,手把着木尺,匠心独具地改边、绣缀,无论九伏,一直坚持。他们已不再是工匠,而是这条老街活的标志。印象中,抚河在上世纪90年代初被人工闸驯化后,广润门码头就结束了它一千三百多年的历史使命,从此成为过往,依水而兴的商业聚落也由此零落。2014年的街片拆迁,一条围绕纺织业自然延展的原始产业生态就此走完了它的生命历程。这是一个城市地理坐标的终结,也是一段市井生活场景的曲终。

铁街在几年前还有铁匠铺在经营。铁匠们打铁时有节奏的敲击声,好似穿越百年来到耳畔。在冬天,嗖嗖的寒风能把炉子里的炭火星子吹得老远,使路人避之唯恐不及。而到夏天,南昌沉闷有如静止的空气里,铁器锻造时的每一步工艺仿佛都凝结成了一段音符,此起彼伏地响在人的脑际,好不清晰。铁街是一段不长的小街道,虽然不长,但相比周遭却很有些坡度,从中山路的西口附近,是要上一个近五米高的缓阶才能到铁街上的。

外来的人之所以不陌生铁街,多半是因为坐落在一侧的人民银行南昌中支。历史的车轮滚滚向前,车轱辘边的飞沙走石在一番激荡之后,往往也要落回它们本来的地方,这便是历史中的传承与接续。百余年的时光过去了,翠花街口上的渔具行依然如故,只不过器物的质地从竹篾变成了碳素钢;东湖西岸的南昌府学、新建县学,转而成为了省图书馆和南昌市教育学院。这种业缘上的承袭,说明今天城市的功能区划绝非后世的随意摆布,而是遵循着一种天然的传统。同样,央行南昌中支之所以选址铁街,是因为这里就是清际掌管一省钱粮的布政使衙门,也是江西的藩库重地。把藩库建在台基上,违规接近藩库的人将暴露在四周的睽睽众目之下,这也是铁街突然比周遭地貌高出五米的原因。藩库的坐落反过来又揭示了铁街本身的来由。银子入库前都要铸成银锭,自打有了藩库,便有了铸锭的匠人。多少年来,银匠的后人们延续着祖上的手艺,忙时为官家铸锭充徭役,闲时为百姓打铁以谋生。

一块“国家金库江西省分库”的匾牌,仿佛津津乐道着历史中的变与不变。眼见这种历史的传承接续,会让人因看得清自己的来路而倍感踏实。我们的过去不是可以随意弃置的行头,我们的未来也绝不可能是突如其来的“飞来石”,而我们的前途,也必将舒展在我们自信从容的眉宇之间。

桥与水

江南少不了小桥流水。赣、抚交汇之处,河塘湖沼遍布,城市就由其中星罗棋布的陆地组成。连接这些陆地的,是一座座大大小小的桥。百花洲所在的东湖,一眼望去极像人工开凿,实则是《水经注》里就有记载的天然瑰珀。当年郦道元笔下的“东太湖”,是内城四湖的总称。作为赣江畔的一块湿地,从前湖边的渔家人,凭着偏舟一叶,近可以贯穿全城,远可以通达彭蠡。从空中俯瞰,东湖、青山湖、艾溪湖、瑶湖呈阵列状横布于一侧,它们之于赣江,正像鄱阳、洞庭之于长江,它们是赣江的肺,调节着江水的涨跌。枯水季节,湖水入江抬升水位,而一到汛期,赣江水漫填湖之亏。有人说,南昌是“城在湖中、湖在城中”,此话不假,但湖塘之间宝贵的陆地,是先民们在一整片泽沼湿地上排水疏浚填土的成果,也不知经过了多少代人的努力,人才从自然的野性中争出了这一方天地,塑造出一座水上之城。

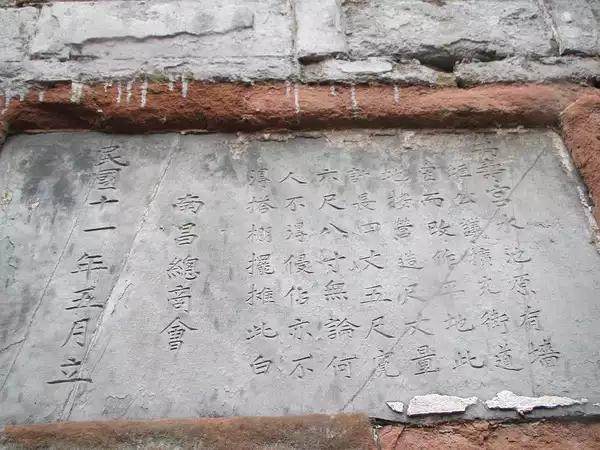

水网密布的地方,以桥为路。南昌城里的桥,清民之际仍有十数座之多。名气较大的包括西汉时的定山桥,唐代贞观年间洪恩桥,明代洪武年间的南浦桥,万历年间的高桥(高士桥)、广济桥(状元桥)、灵应桥,等等。还有许多连接着前街后巷,发挥着重要功能的小桥,今天已经无从考证其名目。我常想,1595年利玛窦在南昌登陆之后,如此多的桥是否让他想起了故乡的水城威尼斯?在20世纪20年代末兴起的现代城市建设运动中,南昌改墙为路、填河拆桥,封闭的老城垣从此打开,这些古桥或废或拆,逐渐退出了历史舞台。柯必德在《‘荒凉景象’——晚晴苏州现代街道的出现与西式都市计划的挪用》里谈到,道路是“现代性的基本人造物”。1845年,上海有了第一条现代意义上的城市道路,1890年以降,在张之洞等人的倡议下,苏州的各级官员基于振兴商业、维护社会秩序和改善都市环境等考虑,开始热烈地讨论道路的改建计划,并将之视为现代化的最佳切入点,可以带动社会、经济、空间乃至政治的转型。在缺乏现代传播手段的年月,技术的流布需要相当的时间,在个别沿岸城市早已铺开的道路修筑计划,要迟至1920、1930年代才进入内陆城市。于是,在苏州铺下第一条马路三十八年后,南昌也开启了它的城市街道现代化之旅。

从前,河塘湖沼上的各个洲渚以桥相连,而在现代性风起云涌的岁月里,新事物与旧事物截然对立,并没有融通的可能。路修起来了,便没有了桥的位置。幸运的如状元、灵应,因为不处于干道,至今还在原址上发挥着它们作为桥的功能;没那么幸运的则如定山、洪恩、南浦、高士,被现代化的马路取而代之,桥的往昔仅在地名中得以留存。譬如今天中山路中段的百花洲畔,一边楼宇、一边湖面的地方就是洪恩桥的原址;最后是那些连名字都没有留下来的小桥,功能性裹挟了观赏性,一朝功能不复,则名亦不存。

历史与神话

一个地方的神话可以反应它久远模糊的历史。水造就了南昌,也为难过南昌。南昌人同水作斗争的往事,都沉淀在了许真君镇蛟龙的神话里,定格在了铁柱万寿宫惟妙惟肖的浮雕中。许逊便是南昌人世代景仰的许真君,蛟龙指的自然是滔天的江河之水。许逊生活在两晋更替的年代,根据他的神话可以推断,晋代无疑是南昌人向江河讨生计,同湖沼争田亩的决定性时期。可安居顺外-京东地区灌婴城里的老百姓,为何会在此时突然向他们曾经避之唯恐不及的江河洪流发起冲击呢?这点从许逊的身世中,或可窥见一二。

许逊生于西晋末年,他27岁那年,亲历了北虏侵挞、晋室南渡,见证了西晋王朝的覆灭和北方半壁的沦丧。在金戈铁马踏碎田园梦的动荡时期,中原民众大量渡江南下以避乱。长期地看,难民的到来极大地充实了江南的人口和社会经济。但在当时当刻,众多难民的涌入必然瘫痪了四平方公里的豫章郡城,使城市经济的负荷严重超载。因此,迁城址、扩城垣必是当务之急。鉴于彼时豫章城的东边和南边皆是泽国一片,惟有向西北方向迁移才是出路所在。于是,在游牧文明与农耕文明拉锯的宏大背景之下,江南重镇南昌开始了它自建城以来的首次、也是唯一一次迁址。

局面想必是极端困苦的!因为即使从抽象的神话叙事中也读得出江河威猛、人力羸薄。许逊曾举孝廉出仕四川旌阳,有为官一任、造福一方的担当。或许是众人拥戴,或许是毛遂自荐,又或许是这位祖籍许昌的豫章人是北方难民和江南土著都可以接受的最大公约数,总之,许逊挺身而出,在这场人与水的搏斗中肩负起了领导责任。结果人尽皆知,他重辟了城垣,南昌城永久地被巩固在了赣抚之滨,比有汉一代更享水泽之利。就这样,经济社会史的宏大叙事与作为地方性知识的区域神话互为印证,共同勾勒出城市经济史上曲折回环的篇章。

历史不会忘记英雄,只不过官家有官家的表彰,坊间有坊间的纪念。晋廷为彰许逊之功,改旌阳为德阳,以光许逊之德。后又在豫章郡为他修建了旌阳祠,后世的历代王朝也循例赐匾表彰。北宋时,王安石就曾撰写过《许旌阳祠记》,记中盛赞许逊“仁于时者,得人如公,亦可谓晦冥之日月矣”,似也隐约透露出王荆公自己致君尧舜的宏伟抱负。民间的纪念形式活络而深邃,在当地人口口相传的神话中,许逊最终进入了地方神系,成为了庇佑整个江右的神灵,永远在铁柱万寿宫里享受后世的香火。北宋以来,江右商帮鹊起,商帮在各地的会馆均以万寿宫命名。自此,商帮的生意做到哪里,万寿宫就建到哪里,许真君的庇佑也就跟到哪里。前几年听闻云南昆明、湖南郴州保持较为完整的万寿宫被拆除,这是江右商帮最后遗存的流逝。有时候不得不承认,历史真的冷漠起来,任你百年繁盛,到头来却连一个符号都留不下来!

文章吟咏志向,神话铭记历史。我对故乡古物风情的描述,自百花洲始,至万寿宫终,其中错谬难免,但都是一个“在场者”的所想所思。如今抖胆成文,为我们共同的记忆之塔增添一方青砖、一块瓦当。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。