多湖地带:一错再错,错到仙境

发布时间:2014年10月24日 文章出自: 作者: 单之蔷

标签:

一条“一错再错,一错到底”的路

当惹雍错的湖水像深海的海水一样湛蓝,从眼前一路铺展至天边,与天际线处的达果神山相接。这种神山、圣湖的组合,是西藏湖泊最常见的一种形式,在长达半个月、行程1000多公里的考察中,神山、圣湖一直伴随我们。当惹雍错是西藏第三大湖,是发育在冈底斯山脉北麓断陷盆地中的构造湖——因地壳断裂形成的凹地中不断积水而成。但随后,我们还将遇见不同面积、不同造型的湖泊。不论面积、密集度、漂亮程度,这里都堪称中国湖泊景观最精彩的地带。

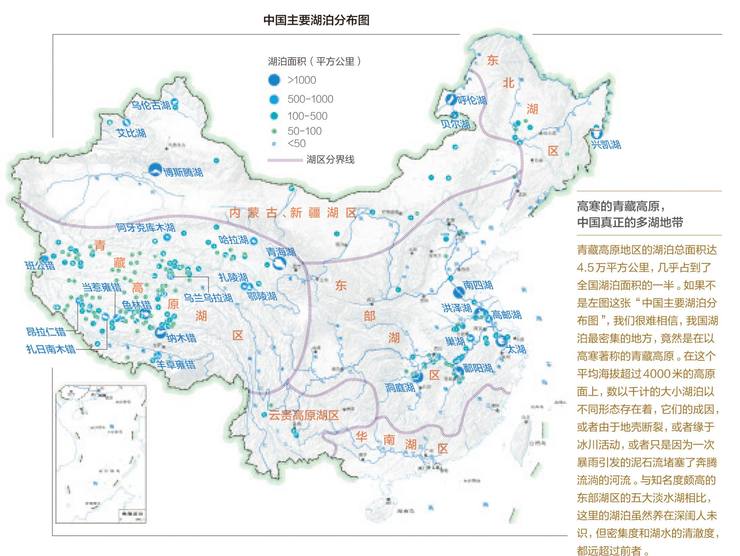

打开西藏的地图看看,你就会发现在西藏的中部地区,也就是冈底斯山脉和念青唐古拉山脉以北的山麓与羌塘高原南缘交接的地带,到处都是湖。在藏语中,“湖”被称为“错”。你看地图这一地区,满眼都是“错”。在西藏自治区全图上,由于比例尺太小的缘故,只能看到一些大湖,许许多多小一些的“错”被缩小,以至于不见了,如果你看县一级的地图,比如那曲地区的班戈县、申扎县、尼玛县,阿里地区的措勤县、改则县、日土县,还有日喀则市仲巴县的地图,你会看到地图上星星点点的“错”。可以说,这一带是中国名副其实的湖泊最密集地带。我把这一带叫做中国的“多湖地带”。

摄影/王宁

在我说的“多湖地带”中,大于1平方公里的湖泊有497个,总面积21000多平方公里,约占全国湖泊总面积的23%。著名的纳木错、色林错、扎日南木错等大湖都分布在这里,因此这里也可以叫做中国的“大湖地带”。

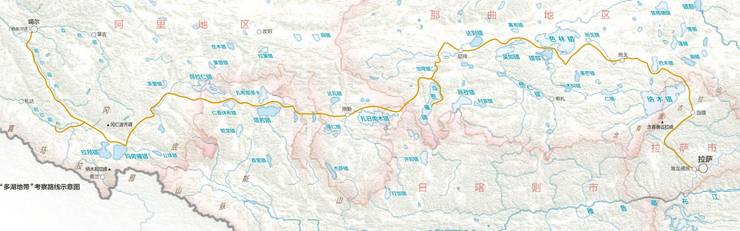

这条湖泊密集带从那曲地区班戈县与拉萨市共有的圣湖——纳木错开始一路向西,直到阿里地区日土县的班公错,长达1000多公里。穿越这一地带,没有高等级的路,只有一些土路。这条路最大的特色就是路两旁到处是“错”,因此有人说这是一条“错、错、错,一错再错”的路。

有人以为这条路是所谓的“大北线”(那曲至狮泉河的黑阿公路),其实不是,这条路应该在大北线以南,由一些沟通这一带的几个县城和一些乡镇的低等级公路组成的东西向的路。如果你走大北线,会错过许多大湖,看不到“错,错,错”,更不会“一错再错”。

其实这不仅是一条“一错再错”的路,这条线穿越的这一地带,恰恰是西藏最重要的一条自然与人文的分界带、交接带。这一带的北部就是羌塘高原,也是所谓的“羌塘无人区”,是中国目前最大的荒野地区,这一带与其他地区相比,人类的干预最小,人类的足迹最少,在这一带,你可能行走了几天也看不到一个人影。这一带也是中国大型有蹄类野生动物最密集的地方,你会不时地与大群的野生动物遭遇。

这条路还是西藏水系的重要分界带,这条带的北部是内流水系,河流都流不到大海去,大多以这里的湖泊为终点,这里的湖都是封闭湖,湖水靠水面的蒸发来平衡。由于河流带来的矿物质进入了湖中,在湖中聚集,无法流出,随着水分的蒸发,矿物质在湖中越积越多,因此这一带多咸水湖和盐湖。这一带(冈底斯山脉)以南的水系,则是外流河和内流河都存在的区域,外流河进入大海,内流河则流入封闭的内流湖中,但内流湖比北部少多了。

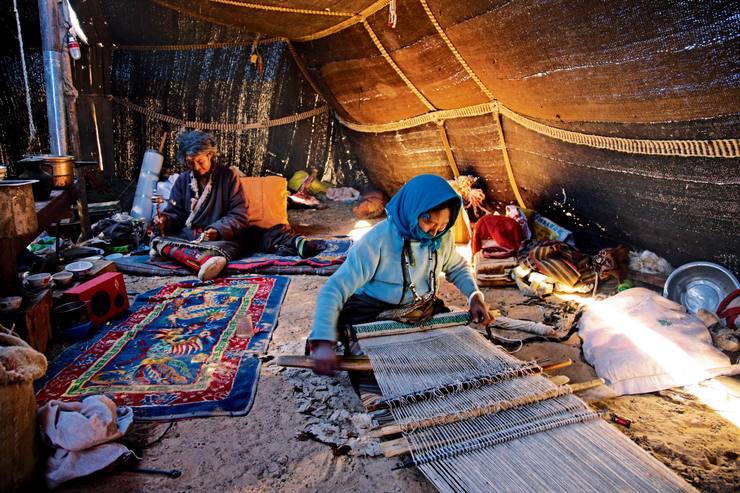

多湖地带的南部就是东西延展的念青唐古拉山脉与冈底斯山脉。越过这两条山脉,你就进入了雅鲁藏布江中游的河谷地带,这里地势较低,气候温暖湿润。这两条山脉还构成了西藏非常重要的人文界线,即这条线是西藏农业、半农半牧业和纯牧业的一道分界线。这条线以北是西藏传统的纯牧业地区,以南是西藏的农业和半农半牧业地区。传统上,人们把这条线以北称为“藏北”,以南称为“藏南”。为了方便,我们在下文也这样称呼西藏这两个地区。

摄影/单之蔷

摄影/单之蔷

既然如此,穿越多湖地带,就变成了一次从农业、半农半牧业地区与牧业地区交融地带的穿越之旅,一次从牧人的牛羊世界与野生动物世界交融地带的穿越之旅。在自然与人文之间,在家畜与野兽之间,在蓝天与碧湖之间穿越,这是这一地带的迷人之处。不知为什么,这样一个充满荒野魅力的地带,竟没有被媒体炒作,它还是如此低调,静悄悄地在天地之间存在着,这更增加了它在我心中的分量。

穿越多湖地带,走上这条“一错再错”的路,一直是我心中一个隐秘的愿望。现在这个愿望就要付诸实施了。我和几位同事,还有两位专家,8月31日已经聚集到了拉萨。两位专家一位是中科院青藏高原研究所的研究员侯居峙,他长期在这一地带做湖泊沉积研究;一位是女作家陈泠,是一位象雄文明的研究专家,我们要穿越的这一多湖地带,正是古象雄文明的发源和繁荣之地。还有一位是我们的特约摄影师卡布,这是一位老西藏,也是资深的户外探险摄影人士,他的野外经验是我们这次穿越的重要保障,而且这一点很快就得到了证实。还有两位我的同事,都是摄影师,一位是王宁,一位是宋文。

纳木错是认识西藏湖泊的一个模型

9月1日上午,要去给我们的边防证办理签证,因为我们穿越的多湖地带有一部分在边境地区——阿里,在北京办的边防证要经过西藏边防部队的签证才有效,从拉萨出发时已是下午3点钟。

由于西藏当时出了两次比较严重的交通事故,当地政府做出规定:全区的公路全面限速,每小时40公里。由于限速限得太狠,本来200多公里的高速路,我们却走了5个多小时。好在西藏与北京有两个多小时的时差,已经晚上8点多钟了,太阳还没有落下。

我们这次穿越,第一个目标是大名鼎鼎的“天湖”——纳木错。说纳木错是“天湖”,意思是海拔极高,高达4725米。有人说她是世界上海拔最高的大湖,其实西藏有许多海拔超过纳木错的湖,海拔超过5000米的湖就有许多:面积超过100平方公里的就至少有5个以上,如山南地区的普莫雍错,阿里地区的郭扎错、杰萨错;日喀则市的帕龙错;跨日喀则市和阿里地区的打加错等。

我觉得纳木错被称为“天湖”主要还是因为她面积大,她一直稳坐西藏第一大湖的宝座,湖泊的面积随着水位的涨落,总是在变化之中,但大体变化不大。近些年,西藏原来位居第二的大湖——色林错的面积一直在增加,现在有可靠的数据证明:色林错的面积已经超过了纳木错,跃居第一位。

摄影/王宁

我们同行的湖泊专家侯居峙说:“最近十年来,色林错的水位一直在上升,随着水位的上升,色林错的湖面也一直在扩大,每年增大50余平方公里。如今色林错的面积已达2391平方公里,这比纳木错大约多出了369平方公里。”

当我们的车进入纳木错湖区时,天下起了雨,在蒙蒙的细雨中,我看到纳木错朦胧的湖光在远处闪烁。

这是我第三次来纳木错了,记得十几年前第一次来时,这里刚刚修了路,旅游还未大规模地开始。我们也是在暮色苍茫中到达,那天下起了雪,同车的还有中科院青藏高原研究所的康世昌研究员,他带了两个博士生,其中一位还是年轻的姑娘。他们要在纳木错建立一个科学考察站,一切刚刚开始,所谓的考察站还是简易的帐篷,由于我们要到扎西半岛去,他们半路下车,在车灯的光照下,我看到在茫茫的夜色中,他们一行三人踏着积雪,在漫天纷飞的雪花中,消失在黑暗里。当时不知为什么,我的心里涌起了一种钦佩伴随着豪迈的感觉。搞科学还有这样的境界和场景:在海拔4700多米的地方,一位导师带着两个年轻的学生,在黑暗中,迎着漫天的风雪,走向不知名的远方。

记得此前南京湖泊研究所的李世杰所长曾经与我说起,青藏高原虽然是我国湖泊最密集的地区,但是由于缺乏科学考察,大部分湖泊最基本的本底调查都没有进行过。我记得很清楚,我问起纳木错的平均水深、最大水深等数据,他说都没有,那时还没有科学家进行过这些方面的调查。如今不同了,纳木错科学考察站的楼房已经建立起来了,能接待许多科学家来纳木错调查。以这个科考站为基地,这一带的湖泊考察和研究都在全面深入地进行。前面提到的色林错的面积超过了纳木错,成为西藏第一大湖这样的结论,无疑是建立在对这一带湖泊长期观测和研究的基础上。

第一次来纳木错,我们住在扎西半岛一处简易的木板活动房中。早晨我早早地起来,去看湖。湖水一望无际,由于太阳还没有完全爬上天空,湖水呈现着墨绿的颜色,水体浩大深邃,湖浪深沉有力,给我海一样的感觉。与纳木错珠联璧合的是湖南岸矗立的海拔7162米的念青唐古拉山脉的主峰,白雪皑皑,冰川逶迤。这雪峰与湖泊是藏族人心中备受崇拜的神山与圣湖。

摄影/王宁

因为纳木错已经成了旅游区,去过这里的人很多,所以我们并没有打算在这里停留,但我们把这里作为我们穿越多湖地带之旅的起点。

把纳木错作为起点是有象征意义的,这不仅是因为纳木错曾经是西藏第一大湖,又曾是中国第二大咸水湖,还因为纳木错好像这一带湖泊人与自然的模式标本,这个标本的核心是:这一带的居民与自然是何等地和谐,雪山与湖泊的组合被当地人转化成精神上的神山与圣湖的信仰,今天地球上还能有这样一块自然生态系统保持得如此完好的所在,全赖当地人这种信仰。我们下面将要遇到的一个个湖泊,也与纳木错一样,圣湖与神山相依相伴,如当惹雍错与达果神山,玛旁雍错与冈仁波齐等。因此纳木错是我们理解其他湖泊的样板。

色林错:纯朴牧羊女不见了

在纳木错湖畔,班戈县的女副县长次央接上了我们。虽然天色已晚,但次央还是希望我们去看一下纳木错北岸一处名为千容洞的景观。中途,女县长的车陷到了泥潭里,好在卡布等野外经验丰富,很快车就拖出来了。在漆黑的夜色中,我们来到了千容洞,在强光手电筒的照射下,我看到一块巨大的山一样的岩石横亘在夜空下,好像澳大利亚荒漠中那块有名的艾尔斯巨石。千容洞中有岩画,年代不详,也可能为象雄文明的遗迹。陈泠对此很感兴趣,拍了许多照片。

而呈现出不同的色彩,像一块块农田(下图 摄影/王宁)。等到盐水池变成红色时,从中提炼出的粉红色薄片状的东西(左上图 摄影/单之蔷),就是碳酸锂——1982年,中国著名

盐湖学家与矿床学家郑绵平在扎布耶茶卡发现天然碳酸锂,是一种获取锂的理想原料。

为什么扎布耶茶卡富含锂等稀有金属?有各种说法,但都和这里曾经有一个像大海一样的古大湖有关。

到达班戈县时,已是下半夜1点钟了。班戈县城海拔4700多米,据说一些西藏本地人到此都有高山反应。我们的队伍中有几位感到不适,都回去睡觉了。房间里有制氧机,我戴着氧气罩睡着了。

早晨才知道陈泠因为高反一夜未睡。吃早餐时,次央说:“班戈发现了大油田,已经有两口井出油了。”听到这个消息,我不知是高兴还是忧虑。当石油公司的钻井和磕头机成群地出现在这片以神山圣湖为特色的大地上时,是福音还是悲剧?我想起了地理学家樊杰“主体功能区”的思想,就是一个国家的国土应该划分出各个功能区,有的地区的主要功能是发展经济搞开发,有的地区则是为这个国家的生态环境安全服务,不能开发,只能保护。班戈县属于哪种呢?我真希望有专家好好研究一下。

早餐的邻桌是几位来自中科院武汉水生生物研究所的科研人员。我遇到了陈毅峰教授,原来他们正在进行一项大规模的青藏高原湖泊的本底调查工作。从他那里,我知道了色林错湖中生长着一种名为色林错裸鲤的鱼类。这种鱼生长极为缓慢,长到500克左右的体重时,要用到10—12年的时间。我们知道藏族同胞不吃鱼,因此千万年来,色林错中的鱼一直在自由自在地生长,但自从上世纪90年代开始,有公司进入色林错捕鱼,年捕鱼量已经近千吨。陈教授的研究,搞清楚了色林错裸鲤的生长、繁殖规律,他的研究成果,可以指导渔业公司什么时候捕捞,捕捞多大的鱼,最大的捕获量是多少。只有这样,才能维持色林错生态系统的稳定,避免竭泽而渔。

不是我们驾车追逐这一大群藏野驴,而是它们要和我们比赛,先是从我们右侧奋力奔跑,等到超越头车时,忽然横穿道路,跃到另一侧,然后才得意洋洋地放慢速度,后车的摄影师及时抓住了这一瞬间。据说这里是人类足迹最少的区域,却是中国大型有蹄类野生动物最密集的地方。

早饭后,我们离开了班戈县城,驱车奔向色林错。路上被一个小湖——班戈错吸引,远远望去,班戈错碧绿的湖水映照着远山和天上的云朵,引起我兴趣的是,我看到湖岸是银白色的,这说明班戈错是一个盐湖,就是含盐量已经达到了饱和,那白色的湖岸是湖水中的盐已经结晶、析出造成的。

离开班戈错,很快我们就看到色林错了。先是出现在天边,如一抹绿色,接着,绿色的面积越来越大。湖边往往最先见到的是野生动物,不是藏野驴就是藏羚羊,还有就是有着心形白臀部的藏原羚。藏羚羊最好辨认,因为雄性的藏羚羊有两只长长的、利剑一样的尖角,呈V字形伸向空中,在傍晚日落时分,逆光中挺立着两只尖角的藏羚羊的剪影完美无瑕,令人痴迷。

色林错确实太大了,我们的车绕着湖的南岸行驶一上午,眼前还是无边无际的湖。路上遇到一列山脉,也许是昨晚下了一场雨的缘故,雨落在这海拔超过5000米的山上,就变成了雪,雪落在山上,在半山腰的位置形成了一条长长的向前延伸的雪线,山脚草地上的羊群也排成一条长长的“羊线”,“羊线”与“雪线”相互平行、呼应,构成了一幅绝妙的画面。我拍了几张照片,正要离开时,看到了两个牧养女坐在草地上,我想去把牧羊女拍入画面,没想到我来到她们面前征求意见时,她们向我伸出手来:“钱,钱。”原来她们的意思是拍照需要付钱,拍照付钱也无可厚非,但让我想到10年前我们经过色林错时,也遇到了两个牧羊女——两个漂亮的牧羊女,她们见到我们时,先是有些羞涩,脸上泛起了红晕,很快她们轻松自然起来,接着,她们两人给我们表演了怎样用一个袋子状的东西抛石,让离队的羊只归队,后来她们还把我们领到家里,给我们喝酥油茶,吃奶疙瘩。晚上我们和她们一家人依依不舍地告别,直到我们走了很远,她们还站在帐篷前目送我们。今天,那个纯朴的色林错牧人已经不见了。

有一段路紧贴着湖边,湖水清澈透明,好像不存在一般,湖底的卵石全都清晰可见,卵石大都是白色,每一颗都晶莹剔透,静静地躺在湖底,远处有几只赤麻鸭在湖面上游动。天上都是由于高原的空气对流形成的淡积云,一朵一朵的,好像大一些的棉桃,而天上的一切都倒映在湖水中,周围的一切都静悄悄的,仿佛仙境一样。

摄影师从空中俯拍到了这张

照片:在一大片微微起伏的荒凉山体中,忽然出现两对姊妹湖:面积较大的姆错丙尼被

深入湖中的小山头分成东、西两部分,呈现出深浅不同的两种蓝色。5公里外,一对更小的姊妹湖呈现出浓淡不一的两种绿色。有意思的是,根据古湖岸线及湖泊沉积物测定,数万年前,姆错丙尼曾和30多公里外的扎日南木错同属于一个大湖水系,而不足5公里外的这对绿色小姊妹湖,却属于另一个湖泊。摄影/王宁

当惹雍错:完全属于中国的最深的湖

当惹雍错是我们这次考察的重要目标,这不仅因为它是西藏第四大湖,面积达835平方公里,更重要的是它是一个深深的湖,专家测量的结果是当惹雍错最深处超过210米,已知纳木错最深处为99米,当惹雍错的水深为其两倍多,是目前所知西藏最深的湖。我国最深的湖为火山口湖——长白山天池,最深处373米。但天池为中国与朝鲜之间的界湖,因此当惹雍错可以称为全部面积位于我国境内的中国第一深湖。

与当惹雍错的相遇,和色林错完全不同,色林错好像位于一个巨大的盆地中,周边是广阔的湖积平原,远处是缓缓起伏的低山和高原丘陵。但是前往当惹雍错的路上,却经过了一处处高山。尼玛县的干部扎西做我们的向导,因为他的家就在当惹雍错湖边的一个村庄——文布村中。有一段时间,我们的车在一片辽阔的草原上奔驰。草原上的车辙有七八条,一条条路像奔驰的马群向远方奔去。一会儿,车开始沿着山路盘旋而上,“翻过这座山,当惹雍错就到了。”扎西说。

当车一爬上垭口,当惹雍错就出现在眼前了。我们在高高的山上,下面就是湖,给我的第一印象就是这个湖在东西两列大山的夹峙中。湖的南部,一排雪峰肩并肩地矗立,悬崖峭壁直插湖中,几座雪峰上部披冰挂雪,云雾在半山缭绕。阳光穿透天空的云缝,呈柱状或片状照射下来,湖水深蓝。夕阳的光辉洒落在湖面上,波光粼粼。一座座雪峰的倒影,因为风吹湖面的缘故,不停地微微抖动。顺着湖面向北方望去,蓝色的湖一直向着北方延伸,直到天边地平线上出现了一座雪山,扎西说:“那是达果神山。”

晚上我们在湖边扎营。浪涛拍岸,涛声阵阵,深沉有力,很有节奏。睡在帐篷里,听着涛声,想起了在南海西沙群岛的船上度过的夜晚,湖浪与海浪很相像。

第二天,我们在扎西的带领下来到了文布村。村里有座房屋外观与其他房子相似,一进到屋中,则处处是地道与暗室。这些地道与暗室全是用石头砌成,主人说这些建筑年代已经很久远了。扎西说,考古专家说这是象雄文明时代的建筑物。

当惹雍错沿湖地带有着许多象雄文明时期的遗迹。第二天,扎西领着陈泠和侯教授去考察象雄文明留下来的宫殿遗址,扎西说还有古稻田,这一带能种水稻?我和侯教授对此不能肯定,侯教授决定去取样测年代,因为据他从湖中钻取的沉积物表明,这一带在几千年前确实有过一段温暖湿润的时期,他要看象雄文明繁盛的时期是否能与那段时期相吻合。

扎日南木错:我发现所有的湖都见不到船只,也没有渔夫

离开当惹雍错,我们开车奔向西藏第三大湖扎日南木错,这个湖的面积随着气候降水的变化总是在变,但大体在1000平方公里左右。

与当惹雍错相见,是爬上一个高岗,一低头猛然看见,扎日南木错则是逐渐地接近,一步步地渐入佳境:先是出现湿地沼泽,接着是湖边的小湖和湖湾,再深入,才见到偌大的蔚蓝色湖体的一部分。扎日南木错与当惹雍错的伸展方向刚好相反,它是东西向延展的。向导介绍说,围绕着扎日南木错有4座神山,但并不是雪山,尽管这个湖的周边并不缺乏雪山,我们极目望去,就看到湖的南面是连绵的雪山。扎日南木错湖岸最醒目的景观是湖岸上一层层古湖岸线,最高处的湖岸线比现在的湖面要高出50米左右。这些湖岸线一道道好似地形图上的等高线,其实即使地图上的等高线也未必有这些湖岸线之间的距离准确。这些湖岸线标志着湖面在不同时期曾经到达的高度,说明扎日南木错曾经很大很大,湖面曾经比现在高出50米左右。

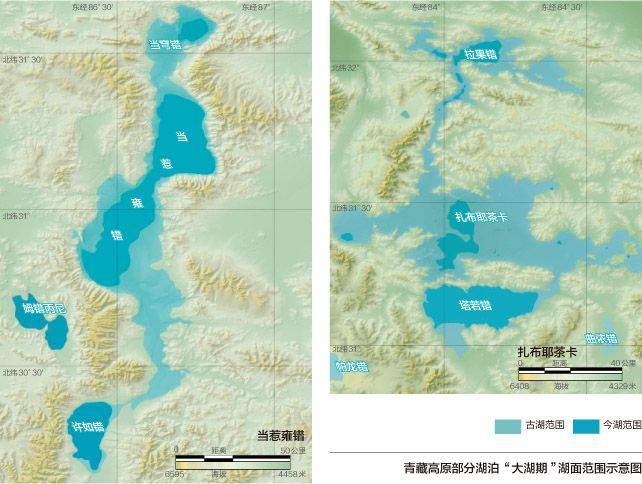

其实并不只有扎日南木错有这种现象,我们这一路走过的湖泊,纳木错、色林错、当惹雍错等都曾经很大很大,每个湖的湖岸上都留有这样一道道的比现在湖面高出许多的湖岸线。

有证据证明,距今4万—2.5万年左右,当时这一带的气候远比现在湿润,降水丰富,因此那时这一带的湖泊水位比现在高出许多。有专家说那时纳木错和色林错曾经连在一起,是一个大湖,称之为藏北羌塘高原上的东大湖。还有一个西大湖,就是我们眼前的扎日南木错和曾经与它连在一起的当惹雍错及达瓦错等。有的专家说得更超出今人的想象:我们这一路看到的这些湖,曾经是一个大湖,称为羌塘古大湖。但有的专家认为这些都太夸大了,当时的湖是比现在大多了,但不是一个,也不是两个,而是更多些。

存在一个“大湖期”似乎没有异议,因为那些远远高于现在湖面的湖岸线就是证明,似乎谁也无法否认。但究竟大到何种程度,哪些湖与哪些湖连在一起,大湖期存在的时间等,还是存在多种观点。

一路走来,我发现这些湖虽然千姿百态,形态各不一样,但是它们有一些共同之处。

首先是神山与圣湖相对出现,前面已经说过。

还有,在藏北,每一个大湖都不是孤立的,而是一个湖群。大湖周边多小湖,呈众星拱月之势。色林错就是一个湖泊的王国,她的周围如众星拱月一样围绕着20多个小一些的湖,这些湖可以说是色林错的卫星湖。其他的如纳木错、当惹雍错、扎日南木错,莫不如此。前面说这一带曾经气候湿润,降水丰富,有个大湖期。后来气候变得干旱,湖面水位下降,大湖的边缘地带就分解成一些与大湖分开了的小湖。

过去我一直以为青海湖的鸟岛是十分罕见的景观,穿越完这次多湖地带,我才知道了原来在这一地带,湖中有鸟岛是一个常见的现象,只要湖的盐度适度,湖中有水生动植物生长,有岛,这岛屿往往就是鸟类高度聚集的所在。即使湖中没有岛屿,湖周边的湿地都是鸟类迁徙途中的驿站。

我们这次驾车曾从色林错与错鄂之间穿过,错鄂是色林错的一个卫星湖,面积并不大,但湖中有6个小岛,都是鸟岛,在一个不到5000平方米的小岛上,就有5万多只海鸥栖居。扎日南木错中也有几处鸟岛。在扎日南木错的西北角,每年春夏之际有以海鸥为主的候鸟繁殖栖息岛屿十余座。除海鸥外,还有棕头鸥、燕子鸥、斑头雁、黑颈鹤等鸟类十余类。据我所知,班公错、昂达尔错等都有鸟岛。

我发现所有这些湖的一个最大共性是:都没有舟楫,没有渔夫。无论这些湖有多大,也无论湖里有没有鱼,总之,湖边的居民都把湖当成神看待。在当惹雍错的玉彭寺,我看到一个牧民来寺里拜佛,他住在湖对面一个村庄,走了几十公里的路绕湖而来,从未想过从湖对岸划船过来……

但以上只是这一带湖泊给我们的外在印象,比如湖的外观、水色、透明度,还有湖周边的生态环境等,这些无疑具有一定的共性。假如我们深入到湖水中,去看湖中的水生生物,或者分析湖水中的物理性质和化学成分,这时我们就会发现每一个湖都是独立的、独特的。从生物学意义上看,每一个湖都有一个独特的生态系统。

想起了大海中的岛屿,岛屿与岛屿被大海隔绝着,因此岛上的生物是独特的;湖与湖被陆地隔绝着,每一个湖也是一个岛屿,因此湖中的水生物也是独特的。

从湖水的化学成分看,每一个湖中的各种矿物质的组成是不一样的,因为它们的汇水区域、流域范围不一样,流入湖中的那些河流流过的地区不同,它所携带来的、最后沉积到湖中的物质成分不同。

从这个意义说:全世界每一个湖都是不一样的、有个性的。湖泊学家要研究每一个湖,他不能将这个湖的研究成果用到另一个湖。

我和侯教授聊起湖的个性。“这一带的湖,大多是咸水湖、盐湖,湖中生物种类比起淡水湖少得多,虽然生物种类少,但湖中某种生物数量往往很大。有意思的是,有的湖中生物以卤虫为主,有的以西藏为主。”侯教授说,“达则错有趣的是,有三个时间段,湖中是西藏布满其中,而有一段时间则是卤虫的天下。达则错还有一个谜:它的盐度只有14.8‰,色林错的盐度约18‰,但是色林错有鱼,达则错则没有。”侯教授的话,好像是在证明:每一个湖都是独特的。

扎布耶茶卡:用斗量金的金湖

我们已经看过了许多湖,但这些湖大都是咸水湖,我们还没有看一个盐湖。

在青藏高原上,盐湖很多。这些盐湖可以分成普通盐湖和特种盐湖,普通盐湖产石盐、芒硝、碱类、石膏等普通盐类矿产;特种盐湖还产锂、硼、钾、铯、铷或氟、硅、溴、氯化钙等矿产。特种盐湖十分稀少,全世界仅几个国家拥有,扎布耶茶卡就是其中之一。

扎布耶茶卡是一个富含锂的盐湖,锂的品位居世界盐湖的第二位,钾的品位居全国盐湖的第一位,铯的含量也在世界的前列。这个盐湖被我国研究盐湖的专家郑绵平院士评价为“用斗量金的金湖”。有人说,扎布耶茶卡的潜在经济价值在 1500 亿元以上。

锂如今是炙手可热的产品,看看我们身边的手机、电脑中的锂电池,就知道锂的价值了,但锂更有价值的应用还有很多。我听到了许多关于锂的类似神话似的故事:锂可以用作润滑剂的增稠剂,如果在汽车的一些零件上加一次锂润滑剂,就足以用到汽车报废为止;在铝中加入少量的锂等金属熔成合金,能使铝既轻便又特别坚硬,用这种合金来制造飞机,能使飞机减轻2/3的重量,一架锂飞机两个人就可以抬走;一公斤锂燃料相当于两万多吨优质煤炭燃烧放出的热量,可以用作火箭和导弹的燃料……这样一种被神话了的物质,就产在多湖地带的扎布耶茶卡,如果我们走了一趟多湖地带,竟没有去扎布耶茶卡去看看锂,岂不是一个遗憾?

从措勤县一出来,我们就驱车直奔扎布耶。当扎布耶茶卡出现在我们面前时,我们没有兴奋也没有惊讶,因为我们看到的是一片白茫茫的大地,有一群野驴在湖边逗留,还有一群牦牛在湖边。车再向前开,才看到了白茫茫的湖岸围绕的湖水。扎布耶茶卡分为北湖和南湖,中间有一道堤坝已经将两个湖隔开,湖中还有一个半岛。

我们要看看锂是怎样生产出来的。当我们从湖的东岸绕到西岸时,看到湖岸上有一群建筑物,那是锂业公司的办公地点。我们找到公司的负责人索朗达杰主任,一个高大的藏族人,他二话没说,让我们跟他走,出了办公室,他叫来一辆皮卡车,向着厂区对面的一座低山开去,我们一行开车紧紧跟着他。看锂的生产过程,为什么要到这样一座满是乱石的山顶?到了山顶,向下望去,我们一下子明白了原因,站在这里,整个锂业公司的生产过程全部展现在我们面前。

山脚下的盐湖被分成了一个个方方正正的池子,就像一片格子状的稻田,池子有的白色,有的红色,有的棕色,那是池子中的卤水正处于生产过程的不同阶段。锂并不是以单质的形式,而是以化合物碳酸锂的形式存在,最后从池子中结晶出来。我们很想看看结晶出来的锂产品是什么样子,好像是很理解我们的心思,索朗达杰主任带领我们下山,直奔那些方方正正的盐池而去。车在一个池子面前停住了,锂在哪里?我没看到。只看到眼前是一个没有卤水,完全干涸了的粉红色池子。我还以为那粉红色是池子底下铺设的帆布的颜色。一个技术人员下到池子里,拿起了一块粉红色的薄片状的东西,原来就是沉淀在池底结晶了的碳酸锂。我们终于看到了“锂”。

接下来索朗达杰主任又带我们去湖中那个半岛,他说岛上有29眼泉水,是甘甜的淡水。我们来到岛上,看到一些本地的藏族人来这里取水。围绕着这个岛,的确有一股一股的泉水喷涌而出。泉水中的矿物沉淀形成了一层层钙华池,我看到一篇研究文章说,扎布耶之所以富含锂等稀有金属,就是因为这些喷涌而出的泉水,这些泉水来自地壳深处深大的活动断层内,把地壳深处的锂等稀有金属也带上来了。

这仅是关于扎布耶锂的成矿原因的一种解释。郑绵平院士则用“多级盐湖成盐模式”来说明扎布耶的锂的生成。他的大意是,200多万年前,扎布耶茶卡属于一个名为隆格尔的古湖盆,当时湖水面积分布广,湖面高出现代盐湖湖面一百多米。后来,气候变干旱,湖水开始退缩,隆格尔湖盆解体,形成从高至低的许多次级湖盆,扎布耶茶卡位于最低的次湖盆,在其周围位置较高的湖盆呈环式排列,通过多条湖链和扎布耶茶卡相通。地表或地下卤水通过这些湖链给扎布耶茶卡补给的过程中,沿途溶解一些盐类组分,使卤水变富,这样,扎布耶茶卡在高位盐湖补给之下,成盐时间最长,可溶性盐分越聚越多,规模越来越大,到目前已形成了西藏最大的硼、锂、钾等盐类的综合性矿床。还有一位专家提出了一个古大湖的成矿理论。

关于盐湖的经济价值还在不断地发现中,但是对于多湖地带湖泊的经济开发,我持一种审慎的态度。我觉得这一带先不要急于开发,应该先进行生态价值的评估,哪些区域的生态环境价值高,应该划分出来,分出核心区、缓冲区,其次才是开发区。过去对这一带野生动物的保护受到了应有的关注,建立了羌塘保护区,但这一带湖泊的生态还没有得到有效的保护。我希望把藏北羌塘保护区的范围再向南扩大,把多湖地带包括进去。这样,大自然馈赠给我们的这一块瑰宝也许才能不改变她原有的样子。

我们最后的行程是向南翻越冈底斯山脉,直到深夜,我们才到达了神山冈仁波齐和圣湖玛旁雍错旁边的一个村庄——塔尔钦。

当我结束了整个多湖地带的考察之旅,从阿里狮泉河镇的昆莎机场乘飞机飞往拉萨时,我没想到从飞机的舷窗望出去,好像是要对我们这次穿越来一次总结回顾似的,我们曾经走过的那些湖一一出现,不过这次是从空中鸟瞰,一个个大湖竟然能够尽收眼底,我看到了神湖玛旁雍错,看到了扎布耶茶卡、仁青休布错、扎日南木错,看到了当惹雍错,还有她周边的三个湖,这4个湖的湖水颜色都不相同,但都是那么美丽的颜色,碧绿、天蓝、草绿、祖母绿,一朵朵的云飘浮在湖的上空,远处洁白的雪山与蔚蓝的湖泊相伴相依……此时我的口中不由自主地冒出一句话:“天堂也不过如此。”不过这句话应该加上一句注释:从美的角度看。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。