丹霞 彩丘 独爱肃南的绝色

发布时间:2024年09月04日 文章出自:中国国家地理增刊 作者: 刘延兵

标签:

肃南是丹霞地貌与彩丘景观的高度复合区,常见两种美景叠加的奇观。位于白银蒙古族乡的外星谷“五彩迎宾山”,即是在丹霞地貌旁发育出的一处彩色丘陵景观,赤、橙、黄、紫、白等多色混合成的泥乳质砂砾岩体,于平地中突兀而起,形成峰峦叠嶂之势。

肃南丹霞,不一样的“红色秘境”

说起丹霞,我们不免想到它的命名地——广东省韶关市仁化县的丹霞山,“顶平、身陡、麓缓”是其标准像,但在北方干旱区——河西走廊南缘的肃南裕固族自治县境内,它却显得颇为“不典型”。

肃南西北的祁丰藏族乡青稞地村,距离酒泉、嘉峪关这两座名城都仅数十公里,这里有一片人迹罕至的红山,因附近的古迹寺庙而得名“悬堂寺丹霞”。嶙峋怪石散布于几条沟谷中,艳红似火的砂砾岩,在风蚀与盐风化的双重作用下,被鬼斧神工般雕琢出各种酷似怪脸的诡异造型……因而,它还有个名字叫“鬼脸丹霞”。

假如仔细探索,这片约30平方公里的丹霞地貌,却又并非那么纯粹——耀眼的红山间,装点着片片令人赏心悦目的彩色丘陵,这些山丘的外貌低缓圆润,状如起舞的彩带,被称为“彩丘”。这种丹霞地貌与彩丘景观复合区,乃是肃南的“特产”,还曾酿成过一个美丽的“误会”。

20世纪90年代,丹霞地貌研究权威专家、原中山大学教授黄进到张掖考察,对肃南境内大面积的丹霞地貌,以及与肃南县与临泽县交界处的彩丘景观叹为观止。此后黄进教授又多次前来进行科考,并在2005年欣然题词:“张掖窗棂状宫殿式丹霞地貌中国第一;张掖彩色丘陵中国第一。”这片美景很快名扬天下,不过不知道何种原因,彩丘之名却被“七彩丹霞”替代。这一误读,致使很多人误以为张掖丹霞即是彩丘,因而错过了对肃南红色秘境的探索。

甘肃省境内分布有近200处丹霞地貌,但能作为丹霞地貌形态命名地的,唯有肃南县康乐镇的大红山、大肋巴沟,因其立面凹凸相间、泥乳相连、纵横交错酷似窗棂,整体结构又如宫殿而得名。这是岩石受到差异风化而显露的奇景:陡崖上的红层,由软硬相间的泥岩、砂岩构成,硬度较低的泥岩形成凹槽,而硬度较高的砂岩则形成凸棱;许多泥流物质构成泥挂;局部地段形成泥钟乳……在悬崖赤壁上纵横交错的样貌,为西北干旱区特有。

假如将地貌变化比作人的一生,丹霞坡面首先被侵蚀、剥蚀成一线天式的狭窄深沟,可称丹霞的幼年期,神鹰大峡谷的“巷谷”最为典型;随着侵蚀、切割、溶蚀的加剧,奇峰异石、千峰竞秀、万壑峥嵘的景象逐渐显现,梨园河两岸的墙状、峰丛状丹霞,以及肃南多见的窗棂状宫殿式丹霞,都可称丹霞的青年期;要看丹霞垂暮的样子,则可以走进冰沟,堡状残峰、残柱及蘑菇石在那里随处可见。

肃南丹霞是神奇的,更是复杂的。以一县之地,堪称丹霞地貌形态的大观园。

图为肃南大河乡白庄子村的大红山丹霞景观,在悬崖赤壁上,纵横交错的纹理酷似窗棂,整体形如宫殿,得名“窗棂状宫殿式丹霞”。这是典型的“青年期”丹霞地貌,更是西北干旱区特有的丹霞形态,在肃南丹霞地貌中分布最广、发育最好,显露出大自然的鬼斧神工。摄影/刘延兵

隐匿在赤壁丹崖上的“精灵”

从肃南县城到金塔寺所在的马蹄藏族乡,大约需要3小时车程,从茫茫戈壁到青葱山岭,车窗外的风景一路变幻,行至金塔寺,淅沥小雨一直未停。一下车,一面赤红色的绝壁便陡立在眼前,恰如其分的雨,让它愈显鲜艳夺目。

我首先震撼于这面丹霞的规模尺度之大,近水平发育的崖壁十分宽厚,几乎成山,这一类通常被称为“丹霞赤壁”。它不是西北干旱区典型的丹霞类型,反而带有某种半湿润区丹霞地貌特征。然而稍加思索,便又觉得释然了:由于金塔寺地处祁连山深处,海拔约2600米,这里温差大、降雨频,小气候是半湿润的,这也可以从崖壁细部找到证明——崖壁上能看到一些黑色条带,是受到流水沁润生出的黑色藻类,而水流不能湿润的崖壁,则保持了红岩本色,整体呈现出黑红相错的斑斓之景。

退后远观,更容易发现它偏向南方丹霞的证据——崖顶相对较为平坦,发育有缓坡,林木茂密,形成“丹崖绿树”的秀丽景色,与干旱区缺少植被的丹霞地貌形成了强烈对比。沿岩层节理面发育的、大小不一的顺层凹槽,正是在这道凹槽处,诞生出了不起的“金塔寺石窟”。

我在想,1600多年前,或许也曾在这样一个雨天,北凉王沮渠蒙逊眺望着这片丹崖,在淡云薄雾中,突然萌生出在此兴建石窟的构想,是大自然造化的神奇与人类力量的巧妙结合,最终创造出震惊世界的文化遗产。

据全国石窟寺专项调查结果,甘肃境内石窟达到236处,数量居全国第一,主要分布在河西走廊和陇东地区,而它们又大多凿刻在红层及丹霞地貌发育区。恰是在肃南这个丹霞分布广泛的区域,诸多的陡立崖壁,成为了营造石窟的不二选择,从郭瑀、沮渠蒙逊开始,经历了数代之久,使得奇峰峭壁和石窟达到了前所未有的和谐,金塔寺、马蹄寺、文殊山更是成就了“丹霞为宗教增秘、佛光令丹霞生辉”的完美统一。

是自然和人力的交响

上图为马蹄藏族乡大都麻村的金塔寺丹霞赤壁,石窟栈道从山下穿过一片青翠直抵悬崖中部,东西两座龛窟顺崖壁凹槽而凿建,巧夺天工。在龛窟之上,水平岩层更为敦实凸显出来,好似“帽檐”,遮蔽着经年累月的风雨……这片近似方山的丹崖赤壁,呈现出典型的“壮年期”丹霞形态。距离金塔寺不远的马蹄寺石窟群,同样是古人在丹霞地貌上开凿石窟的杰作。凿刻在丹霞绝壁上的石窟很多,但像肃南这样将两者结合得如此巧妙且密集的区域却屈指可数。摄影/于汐

为何独宠于“她”?

在肃南,并不缺少冰川的洁白、草原的翠绿、彩丘的斑斓,然而,织就多彩肃南的那一抹最艳丽的底色,其实是丹霞的红。

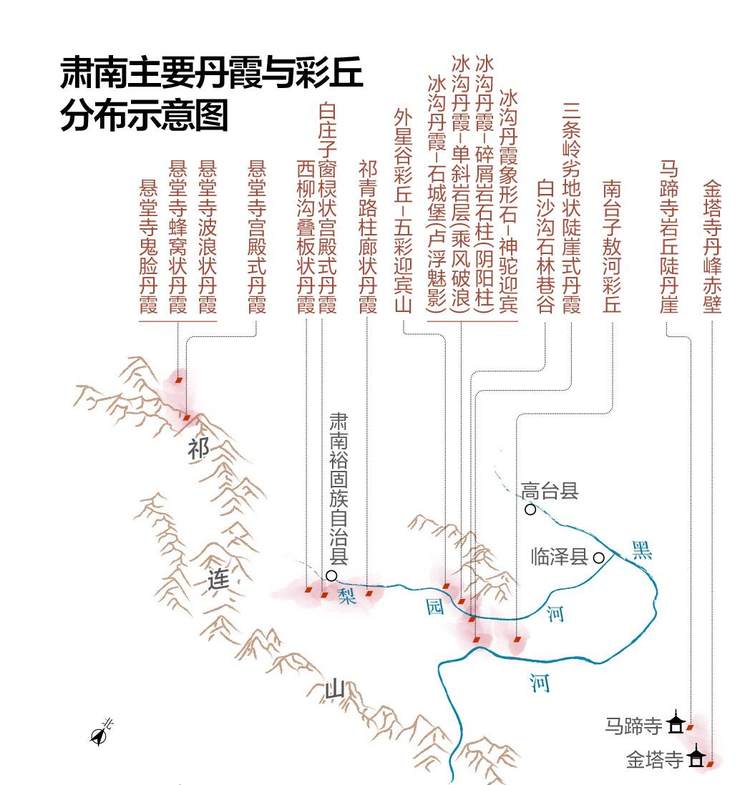

根据实地调查,肃南境内至少分布有15处丹霞地貌——除明花乡外,从最东南的皇城镇到最西北的祁丰乡均有分布,沿祁连山一路,宛若天女散花般镶嵌其间。肃南为什么会诞育如此丰富的丹霞景观?

这一切的原因,在我仰望祁连山时找到了答案。这个答案便是——祁连山。

肃南丹霞地貌形态的教科书

黄昏的冰沟丹霞景区内,天地一派肃然。这片丹霞景观贵在发育好、规模大,且拥有不同发育期的典型形态,在风、流水、重力、冻融、盐风化等不同外力的雕琢下,惟妙惟肖地演绎出世间万象:城堡状的“卢浮魅影”顶部浑圆,好似房檐屋顶;而周围更多“蘑菇状”的岩石柱,则是曾经的巨堡坍塌、被残蚀的产物,一座座象形石脱颖而出,恢诡谲怪又妙趣横生。摄影/黄小黄

距今2.28亿年前陇原大地上,地壳运动使海水完全退去,祁连山逐渐隆升为陆地,山和山间盆地成为主角,盆地中沉积了河流带来的泥沙,形成了红层,肃南丹霞的物质基础由此而来。大约246万年前,青藏高原仿佛一个闹腾的孩子,不断长大,祁连山也不甘落后,跟着他伸展筋骨——“扩胸运动”“跳跃运动”“弯腰运动”,一套组合拳下来,地裂山摇,火山喷涌,山前的红色盆地被抬升、掀斜,藏匿在深处的砂砾岩层终于展露娇颜。

同源不同样,肃南丹霞发育出了各种样式,其中最被人称道的是冰沟丹霞。冰沟丹霞地貌区是张掖丹霞国家地质公园的核心部分,也是张掖世界地质公园获联合国教科文组织批准的主要得分项。它囊括了肃南丹霞的大部分特征,可以使人一日看尽西北干旱区丹霞的整体风貌。

嶙峋之地见奇观

在张掖世界地质公园的彩色丘陵区内,发现了大面积的土林地貌景观,它们正位于肃南境内。从细沟土牙、圆盆土柱到坡地残柱应有尽有,展示出土林成型与演化的种种奇景。图中这拔地而起的奇峰状土柱,也是流水侵蚀和天然风化形成的艺术结晶。摄影/郎文瑞

大家不妨将“顶圆、檐突、身陡、麓缓”这一肃南丹霞的标尺,套在冰沟丹霞的景观上,就会发现是那么的恰到好处。最为标志性的“檐突”特征——冰沟丹霞这一带,刚好处在褶皱平缓部位,季节性流水的长期冲刷,暴雨的不定时侵袭,让相对坚硬的砂砾岩层,给下面的软弱岩层戴上了一层保护帽。

再看重力侵蚀这一伟大的“塑形之手”,让这里的岩墙、城堡、峰丛林立,组合有序、千姿百态……再听听“卢浮魅影”“锁阳神柱”“鹰头岩”这些饱含奇妙想象力的名字,便知自然造化的任性与神奇。

肃南丹霞,非传统丹霞而又是典范之地所在,既是干旱区丹霞的典范,也是丹霞与石窟融合的典范,而这两种优质景观,在光阴的故事下,至今仍沿着自己的主线绚丽生长。它们既是大自然造化的神奇,也是人与自然和谐统一的另一种诠释,同时深深地影响着肃南这片大地。

图片编辑 / 吴西羽

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。