徐悲鸿秘札

文章出自:中华遗产 2012年第06期

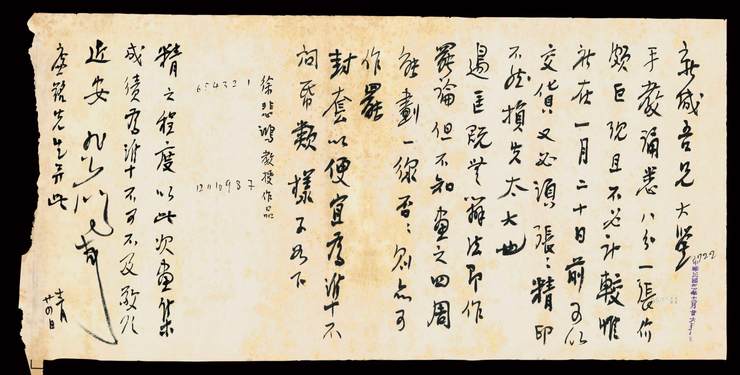

1932年12月26日,舒新城收到右边这封信。对于画集在中华书局的重印,徐悲鸿十分重视,为此事无巨细地阐述自己的观点:画集的价钱要不要控制、选用何种纸张、版式上的细节设计、装帧要达到何种标准,等等。一方面,徐悲鸿深厚的美术功底和追求完美的精神,让他总是能提出各种各样有见地的意见;一方面,与中华书局的良好关系,也让他可以畅所欲言地阐述自己的观点。

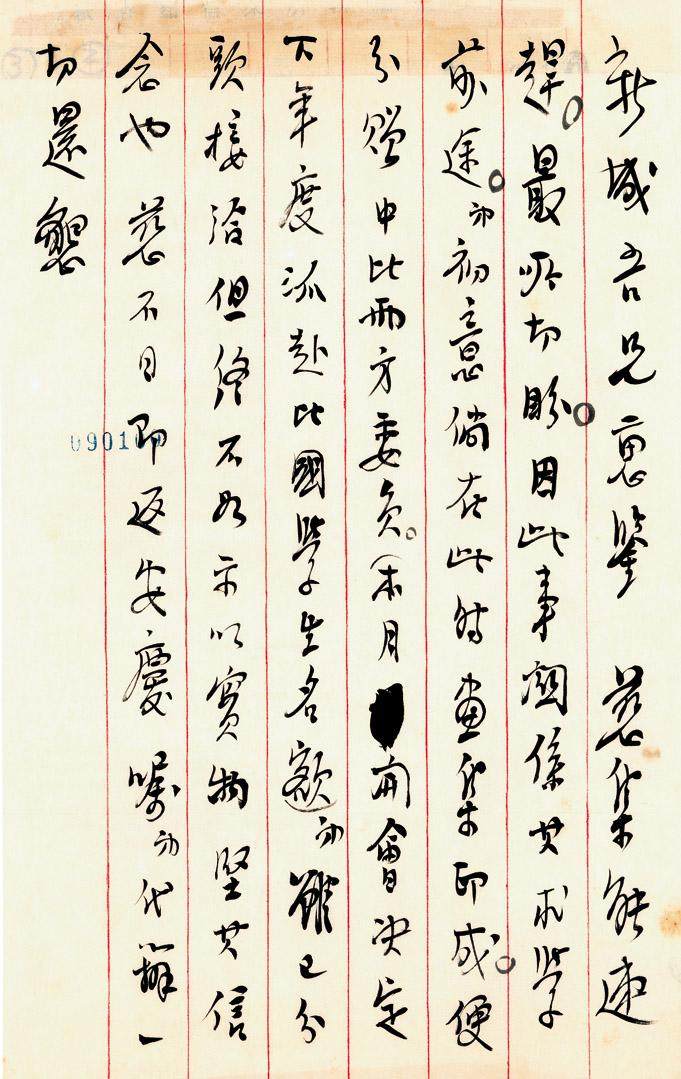

徐悲鸿与中华书局的信札往来始于1930年2月。上边这封信则写于1935年6月,这时徐悲鸿40岁,正在南京中央大学教书。5年前,班上来了一位女生叫孙多慈,才貌俱佳。渐渐的,徐悲鸿陷入情网,开始向舒新城倾诉绵绵不绝的烦恼。他相信,同样遭遇过师生恋且喜结良缘的舒新城,会是他最知心的朋友。信中,徐悲鸿说自己打算把孙多慈送到比利时留学,而如果此时她的画集能够在中华书局出版,将极大地促进其留学大业。此后,“孙多慈”常现身于信札中,直到二人分手。

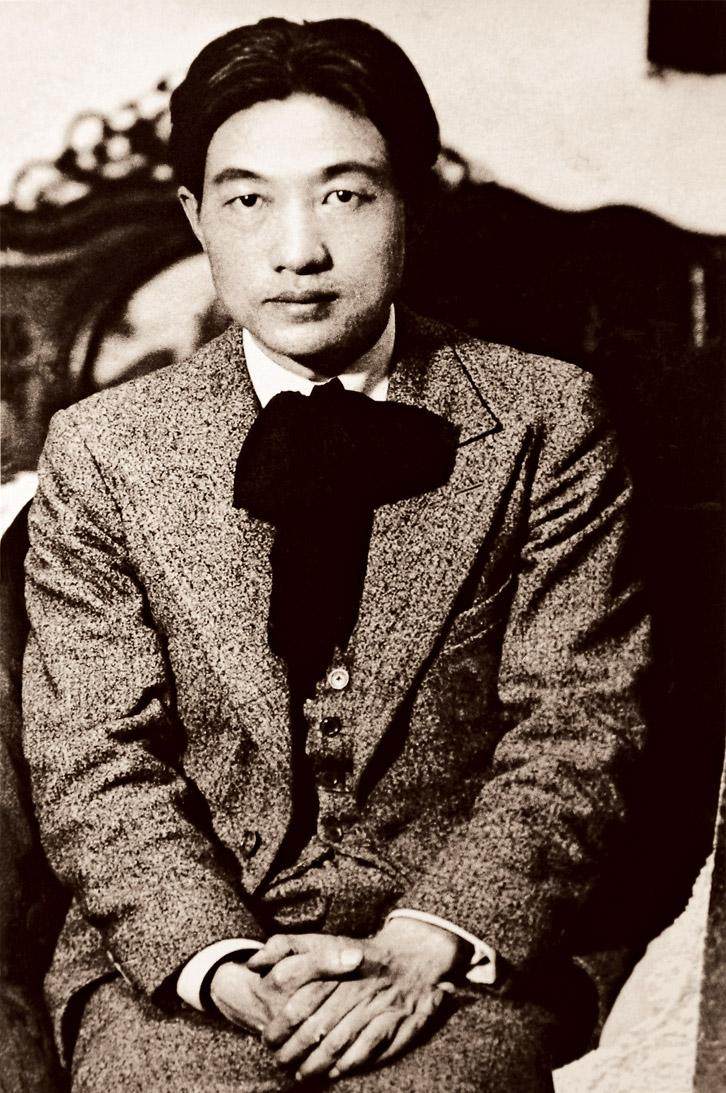

20世纪30年代的徐悲鸿。(供图/徐悲鸿纪念馆)。

画像中的女子,则是那段时间中徐悲鸿笔下的孙多慈,它就像这段无果之恋留给世间的一个优美侧影。(供图/徐悲鸿纪念馆)。

厚厚一叠信札里,“齐白石”三个字出现的频率极高。自1929年北平某画展上邂逅齐白石的作品,徐悲鸿就十分欣赏这位长者画家,在他看来,齐白石的画有着对生活细致入微的观察,在不注重写实的国画界中,实在是一朵奇葩。上面的信札是1931年10月徐悲鸿写给中华书局编辑吴廉铭的,事关自己的画册和齐白石的画册。他希望这两本画册能尽快出版,并说了些制版、样张等极琐碎的问题。从存留的信札来看,在齐白石画册的出版问题上,徐悲鸿几乎充当了一名免费编辑的角色。

徐悲鸿(前排左一)与齐白石(前排左二)等人的合影(供图/徐悲鸿纪念馆)。

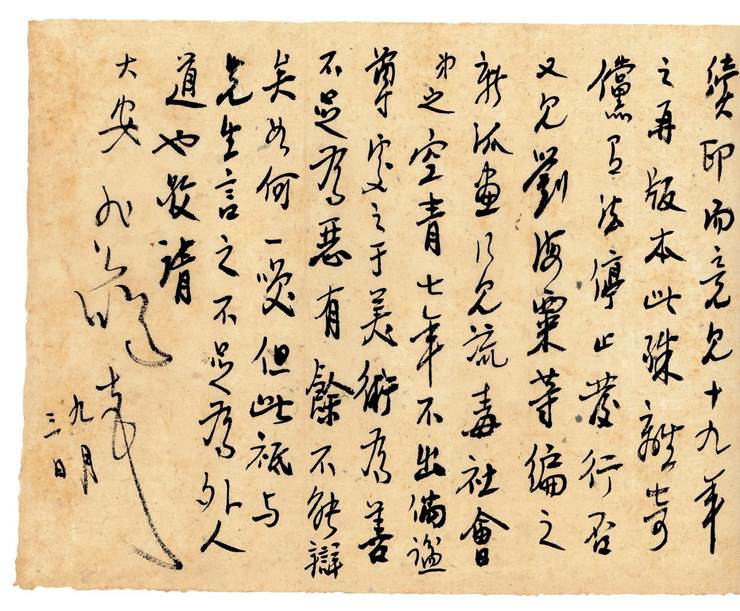

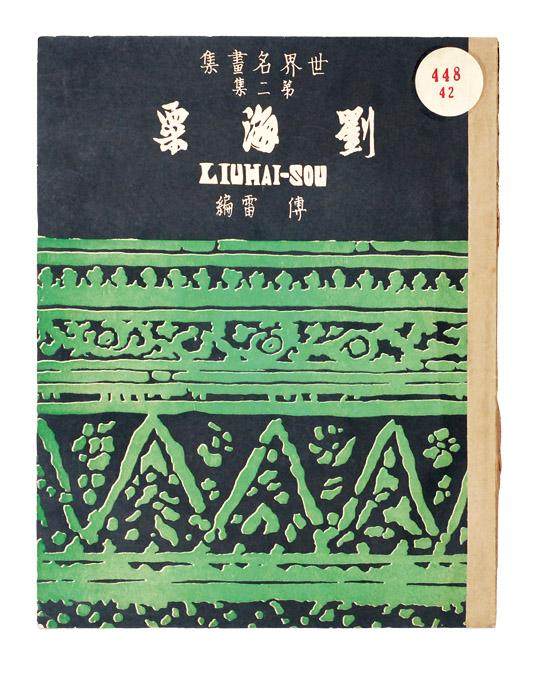

诗人徐志摩曾这样评价徐悲鸿:“你爱,你就热热地爱,你恨,你也热热地恨……”这般爱憎分明的性格,在这些信里也“不设防”地表现出来。上面的信札是1932年9月徐悲鸿给吴廉铭的信之局部,他在其中抱怨道,“又见刘海粟等编之新派画”在“流毒社会”,这样做的后果将使得“美术为善不足,为恶有余”。由于迥异的绘画风格,徐悲鸿与刘海粟向来有隙。徐悲鸿崇尚西方写实主义,而刘海粟则坚信艺术是主观的表现。关于两位大画家的世纪恩怨,世人多被“师徒名分之争”吸引了眼球,这封信却写于争论爆发前一个月,足以证明两人的名分之争仅是一个导火索。而居中调和的中华书局,则让两个“水火不容”的画家同时绽放在读者面前。

以上两图片是上个世纪30年代刘海粟在中华书局出版的著作,主要内容是介绍他所崇尚的世界美术名家与名作(供图/中华书局)。

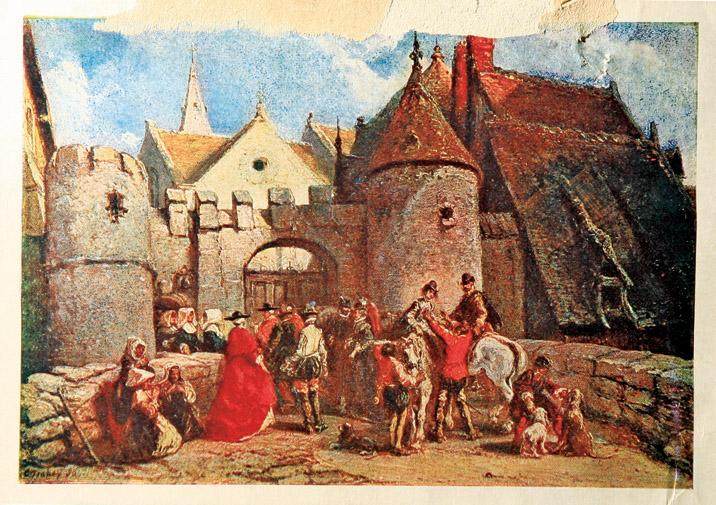

上图是1934年8月徐悲鸿从苏联寄给吴廉铭的明信片。1933年~1934年,徐悲鸿在欧洲各地举办中国近代绘画展览,苏联是其中一站。在这张明信片中,他难掩兴奋地说:“此间画展在隐居大博物院(世界最大博物院之一)举行,成功自不必说……”他的好友徐仲年对此曾评价说,“在欧洲游历过的同胞,总可在英法德俄博物院看到悲鸿的画,在英法德俄文的刊物里读到对于悲鸿艺术的好评”,而“在外国人心目中,他是当代中国画的大师”。尽管徐悲鸿“输出”的中国艺术,是以西方写实主义改造过后的中国画,但在外国人眼里,他的艺术却是中国文化的代表。

摄于上世纪30年代,徐悲鸿正在给外国观众现场作画。

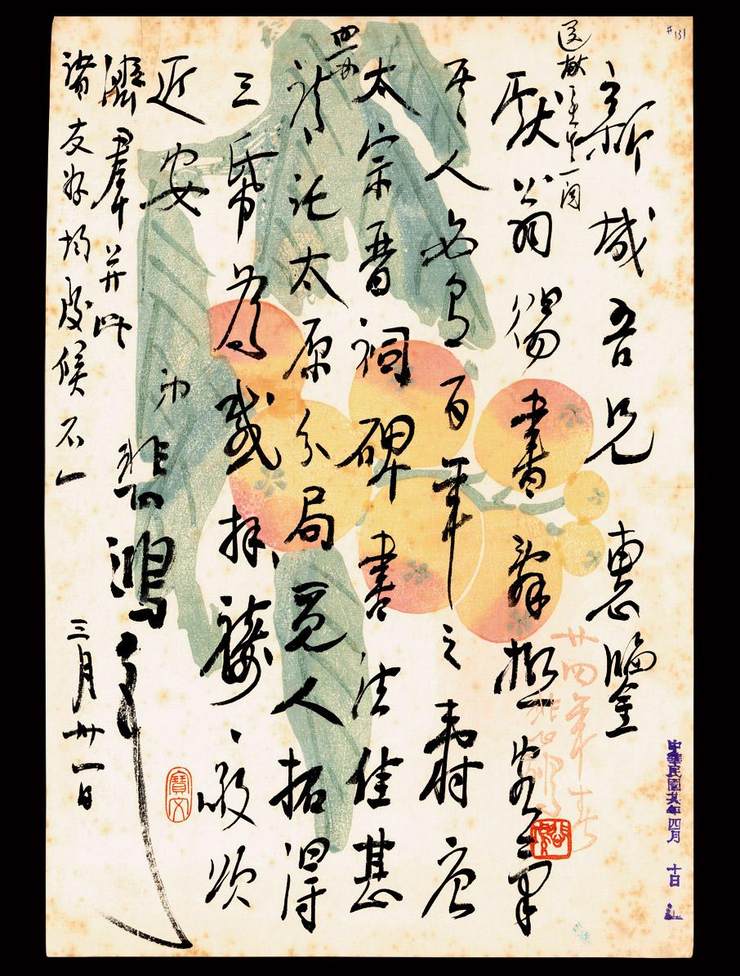

上图是1937年3月底徐悲鸿写给舒新城的信,他拜托中华书局太原分局的人帮忙拓太宗晋祠铭。上面的书法甚佳,为唐太宗李世民的真迹,让徐悲鸿很是着迷,遂不惜“麻烦”起老友。信纸上的画与书法珠联璧合,对于这位热爱书法的天才画家来说,既是即兴之作,也是惊艳之作。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。