抚宁野长城

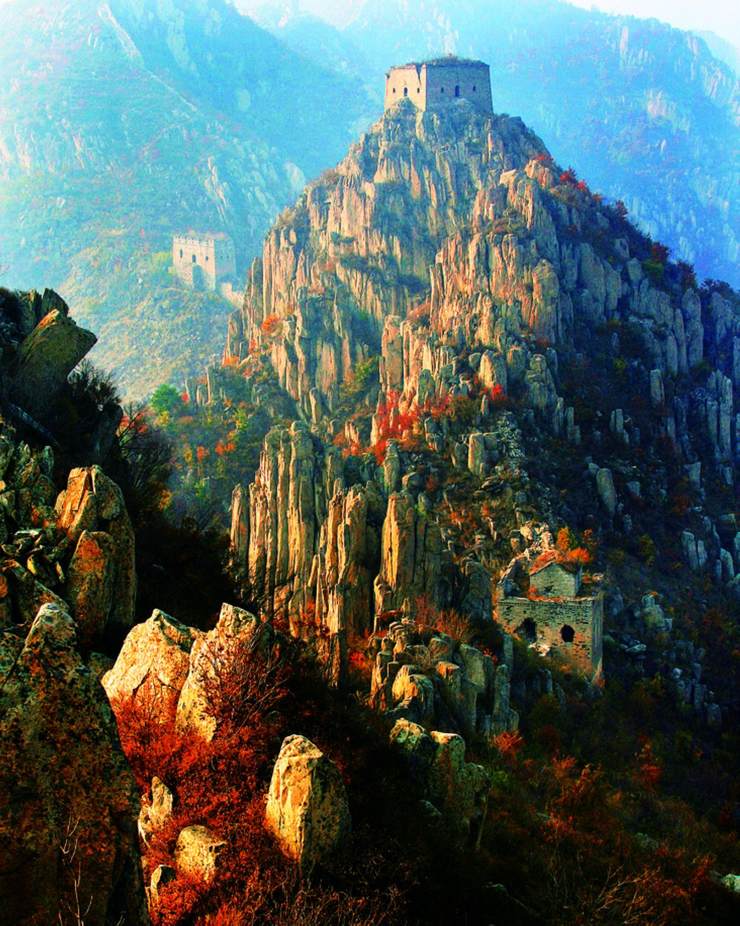

建筑形态多样的长城博物馆

确切地说,河北境内的长城以秦皇岛下辖的抚宁县北部边境最为集中。这个县有超过一半的面积属于山地,把这些大山连接起来的,就是绵延百余公里的明代长城。我们习惯把这段长城称作野长城,原因在于,它是除了我们这些摄影师之外,几乎很少有人涉足的地方。2001年的时候,当我第一次进入深山密林,触摸到横亘在青峰涧岭之上由巨石和青砖构筑的城墙时,我一下子屏住了呼吸。这些傲立山野的明代建筑,尽管经历了400多年的风雨剥蚀和多次战火破坏,墙体、敌楼、烽火台大多保存完好,更有少量敌楼和城墙面貌基本如初。在接触这段长城之前,我曾经查阅过清光绪五年(1879年)绘制的《抚宁长城全图》,抚宁境内的长城处在东经119°7′至119°45′、北纬40°6′至40°14′范围内。从九门口开始,经董家口、城子峪到拿子峪,然后再经花厂峪到背牛顶、梁家湾,最后向西直接穿越干涧口进入了卢龙县境。对于这段长城,《会典》、《明史》等史书都有记载,其中《明史》列传记载的比较详细,说是自洪武初期(1368年)以来这个地带就修建了城墙,但是因为没有修敌楼,城墙并没有连接起来。戚继光到这里巡视之后,向朝廷打报告说,蓟镇边境线延袤两千里,应该修建一些敌楼把这些城墙连起来。敌楼里备好兵器和粮食,驻扎士兵守卫。朝廷批准了这个报告,并在1571年秋天修建了大约1200座敌楼,今天抚宁境内还有400座保存完好。后人在抚宁长城发现的筑城记事碑显示,一直到1626年,这段长城修建、改建、加固前后长达240多年,现在还完好地保存下来的,大部分是戚继光改建以后的长城。

摄影/王守民

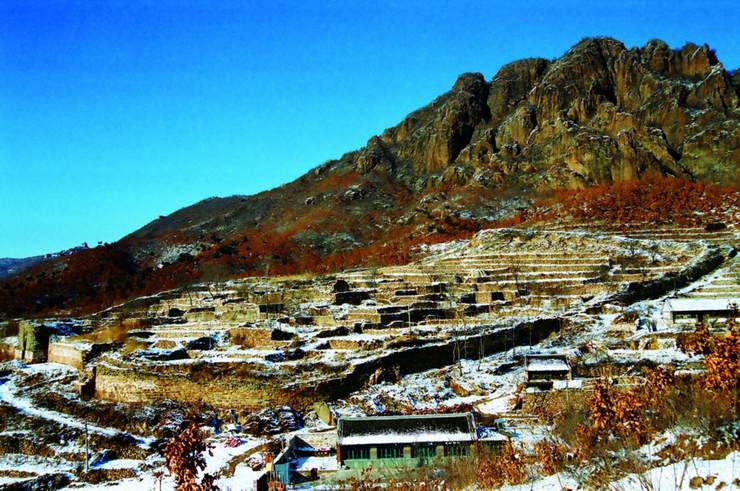

依山就势构筑的城墙样式

总长接近142.5公里的抚宁长城,沿线自东向西经过驻操营、石门寨等4个乡镇,难得的是,除了被当作旅游资源开发的九门口长城过河城桥重新修建外,其余部分没有任何重修。我在4年的时间里走遍了这里的每个角落,每个地方最少的也到过四五次。2002年被评为世界文化遗产的九门口城墙建筑,最为独特的是城桥和子母台。这里的城墙从山崖降至河谷,河床是用铁榫连结花岗岩方石铺就的,石上再铺设城桥,与两岸敌楼相连。子母台就矗立在它西南边上的开阔地,著名的中国古建筑学家、中国长城学会副会长罗哲文考察后说,子母台是长城墩台中特殊的建筑形式,全线仅此一例。子母台由大小两台合成,子台呈半月形,依于圆柱体的母台东侧。已经残破,但是循着墙顶的通道还能登到上面。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。