图中的灰头绿啄木鸟偏爱吃蚂蚁,当它长久地站在地上时,摄影师静静地观察它,雄鸟大红色的头顶与明黄色的尾上覆羽很有吸引力。

相古寺与尕尔寺 玉树深处的生灵护佑所

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

北迁的途中,一些雄鸟已经逐渐换上了“盛装”

在春季,流苏鹬会离开温暖的越冬地,启程前往北方的苔原和沼泽湿地。漫漫旅途中,一些雄鸟会逐渐完成换羽,例如在图中这群正飞往北欧繁殖地的流苏鹬中,已经能从雄鸟的颈部羽毛颜色分辨出它们所属的类型。抵达目的地之后,它们即将以不同的策略去竞争交配权。有趣的是,研究表明,流苏鹬的雄鸟差异化的外观和求偶策略是由基因决定的。当一只雄鸟破壳而出时,它在未来将以什么样的形态和策略参与这场“基因战争”就已经注定。而它们精彩的求偶过程也向我们揭示:在演化的道路上,通向成功的途径从来就不止一条。

摄影/Blickwinkel/H. Baesemann

苔原上的流苏鹬 演绎浮夸羽衣下的 “基因战争”

众多鸟类栖息于尕尔寺:白马鸡、灰头绿啄木鸟、黄喉雉鹑……

玉树藏族自治州生活着许多白马鸡,有的白马鸡除了脸部与尾羽,全身几乎是纯白色;有的就像“脏脏包”,腹部、臀部、飞羽及尾上覆羽都是白里透着黑或灰色,图是尕尔寺的“脏脏包”版白马鸡。

相古寺与尕尔寺 玉树深处的生灵护佑所

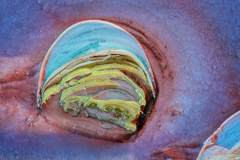

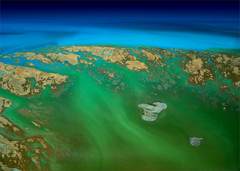

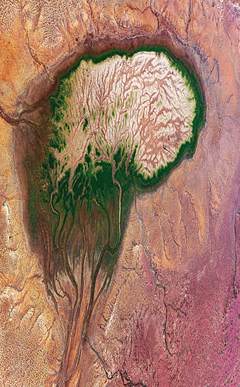

图为7月底,艾尔湖逐渐干涸后形成的湖底微观地貌,看起来很像水母或大脑的切片。

澳大利亚 低调的盐湖大国 另类的盐湖之美

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

过度放牧的结果:藏鹀繁殖地一退再退

尕尔寺周围的高山草甸在夏季时生长茂盛,韧性好的灌丛里常常有精心营巢的鸟类,怪石嶙峋的地方便是岩羊栖身之处。图中,可见这片区域绿意盎然。夏季,藏鹀繁殖的区域海拔越来越高,几乎都到了4000米以上,在这贫瘠的高山环境中,其他鸟类已经很少了,但是人类的放牧活动却越发频繁。

相古寺与尕尔寺 玉树深处的生灵护佑所

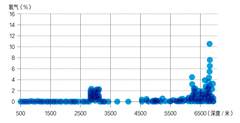

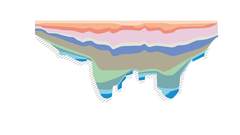

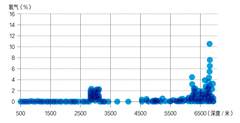

科二井岩芯气测资料显示氢气含量随深度的变化

松科二井岩芯显示了比较丰富的氢气含量异常,个别点达到10%以上,氢气含量深度呈逐步增加的趋势,为松辽盆地深部的烃类演化提供了重大线索。

资料提供/吕庆田

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

麦克唐奈湖堤岸两侧的湖水

颜色迥异,堪称澳大利亚盐湖中的一绝

麦克唐奈湖位于澳大利亚南澳大利亚州艾尔半岛西部,距离佩农镇约15公里,面积约14平方公里。这座盐湖因其独特的双拼色湖水和丰富的石膏矿藏闻名,它还有一个在澳洲广为流传的景观——“西瓜大道”。“西瓜大道”的名字,源于麦克唐奈湖的湖面被一条狭长的湖堤路一分为二,其中东侧的盐度较高,富含多种嗜盐微生物而呈现出明显的粉红色;而西侧盐度较低,藻类活动较少,反射天空的颜色后,呈现出薄荷般的蓝绿色。所以在晴朗日光的照耀下,整个麦克唐奈湖看起来,就像一块镶嵌于荒原中的“西瓜果肉”。

澳大利亚 低调的盐湖大国 另类的盐湖之美

两座寺庙周围,动物与人和谐共处

初进相古寺,长廊中两幅众生相的壁画给摄影师留下了深刻的印象,围绕着佛的动物看上去是那么欢乐,仿佛从来没有过悲伤。图中和谐的壁画或许影响了寺院周围的人们,把善待动物、包容动物的理念根植在了他们心中。直到今天,人与动物和谐相处的剧目依然在相古寺不断地上演。

相古寺与尕尔寺 玉树深处的生灵护佑所

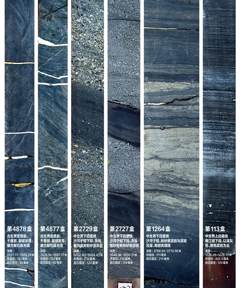

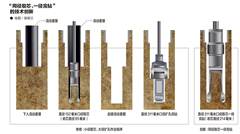

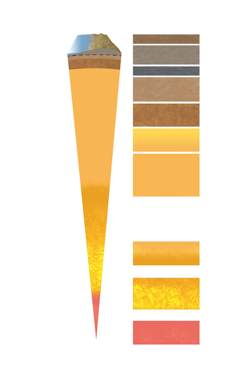

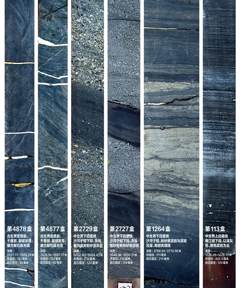

松科二井不同深度岩芯携带的信息对比

本图是全国岩芯馆中储存的松科二井的6盒岩芯,岩芯馆的周文军告诉我们这6根岩芯反映了松辽盆地古湖湖深的关键信息,一般而言,岩芯的泥质含量越高,表明湖水越深,对应的气候也越湿润:

第113盒岩芯经历了松辽盆地古湖的海侵事件,当时的主要沉积为细粒沉积岩,该时期松辽盆地的湖深属于晚白垩纪的最高值段。

第1264盒岩芯正处于松辽盆地古湖湖平面急剧升高与骤然下降之间的转折阶段。

第2727、第2729盒岩芯正处于沙河子组下段湖面由缓慢上升到急剧下降的转折阶段。

第4877、第4878盒岩芯所属地层为古生界变质岩,此时还没有进入白垩纪。

资料提供/周文军

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

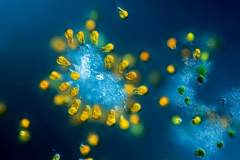

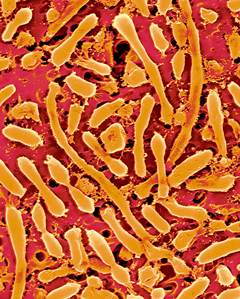

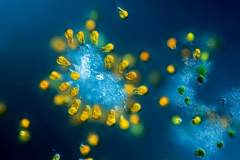

杜氏盐藻、嗜盐古菌等嗜盐生物,“染红”了众多“玫瑰湖”

盐湖呈现粉红或红色,背后一个重要原因,就是湖水中的微生物起到了“染色”作用。在这些微生物中,杜氏盐藻、嗜盐古菌常常是主角。图为杜氏盐藻的光学显微照片,下图是嗜盐古菌的显微照片。在高盐度和高光强的环境下,杜氏盐藻和嗜盐古菌会分泌大量的β-胡萝卜素,这是它们适应高盐度环境的一种重要机制。分泌出的β-胡萝卜素,不仅能帮助杜氏盐藻、嗜盐古菌吸收和利用光能,提高光合作用效率,还能够作为抗氧化剂保护细胞免受氧化损伤,帮助细胞维持渗透平衡,使其在高盐度的极端环境中生存和繁衍。

澳大利亚 低调的盐湖大国 另类的盐湖之美

尕尔寺的后山中有一棵被风塑造的怪柏,图的黄喉雉鹑偏偏钟爱这棵怪柏,总是在怪柏下绕着圈觅食。

相古寺与尕尔寺 玉树深处的生灵护佑所

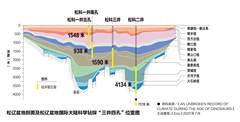

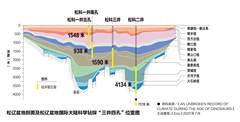

松辽盆地剖面及松辽盆地国际大陆科学钻探“三井四孔”位置图

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

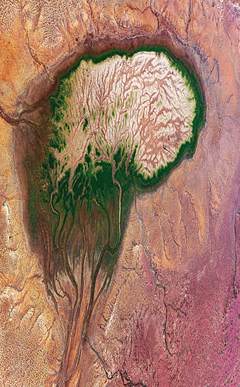

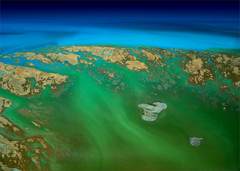

澳大利亚最大盐湖——艾尔湖,经常会周期性呈现“干湿交替”的状态

澳大利亚面积最大的盐湖为艾尔湖,其面积最大时近1万平方公里。若遇旱季,该湖湖水又会彻底干涸,演变为干盐滩。图为艾尔湖鸟瞰图,这是在7月冬季经历一次罕见的洪水后,艾尔湖呈现出烟波浩淼的场景。艾尔湖从干涸到注满水,大约需要10年。新生代以来(尤其是第四纪),澳大利亚内陆气候持续干旱,导致许多湖泊从淡水湖逐渐演化为盐湖。而间歇性降水,使得艾尔湖呈现出“干湿交替”的状态。

澳大利亚 低调的盐湖大国 另类的盐湖之美

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

从高空俯瞰,近处红色的赫特潟湖,与远处蓝色的印度洋被沙堤隔开,形成了两个色彩对比强烈、迥然不同的“水世界”。赫特潟湖位于澳大利亚西澳大利亚州首府珀斯以北600公里处,紧邻印度洋,过去曾是一座沿海潟湖,后被沙堤封闭成一座盐湖。该盐湖形态狭长,面积约70平方公里,目前是澳大利亚一家生物公司养殖杜氏盐藻的工厂所在地。整个盐湖被笔直的堤坝分隔为一个个小盐池,用来培养盐藻。杜氏盐藻含有丰富的β-胡萝卜素,而β-胡萝卜素被广泛应用于食品、化妆品、药物开发、水产养殖和动物饲料等领域。

澳大利亚 低调的盐湖大国 另类的盐湖之美

雪山云海之间,尕尔寺坐落于悬崖上

尕尔寺位于青海省玉树藏族自治州囊谦县,面朝皑皑雪山与茫茫云海。尕尔寺的墙壁为白色和红色,上有金顶,整座建筑与周围环境相得益彰。寺中的喇嘛和周边的居民对草木鸟兽十分爱护,很多动物都会来到寺庙附近转悠,悠闲地觅食。摄影/陈桂花

相古寺与尕尔寺 玉树深处的生灵护佑所

摄影 / 陈桂花

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

图为希利尔湖,位于西澳大利亚州勒谢什群岛中的最大岛屿——中岛的北部,面积约15公顷,曾经是一个与海洋连通的潟湖,后来随着砂坝发育,潟湖切断了与大海的连接,逐渐浓缩形成为一座颜色呈亮粉色的“玫瑰湖”。研究数据表明,希利尔湖的微生物,是由多种能产生红色色素的微生物组成,包括杜氏盐藻、嗜盐古菌、嗜盐芽孢杆菌、嗜盐红酵母等嗜盐生物。

澳大利亚 低调的盐湖大国 另类的盐湖之美

傍晚太阳落山后,借着余晖的微光,早已在后山里等待多时的棕熊一家现出身影,朝着相古寺一个放着泔水桶的角落走去。在人与熊的关系中,我们往往会先入为主地认为人是更加小心翼翼的一方,殊不知,棕熊也一样谨小慎微。熊妈妈带着两个熊宝宝来到这里,每一次来访,走在前面的一定是熊妈妈,熊宝宝远远地等待着熊妈妈示意安全后,才慢悠悠地走过来。

相古寺与尕尔寺 玉树深处的生灵护佑所

从“天空之镜”到“大地之镜”,干涸后的盖尔德纳湖仍然充满了活力

被连绵山丘环绕的盖尔德纳湖位于艾尔半岛,为间歇性盐湖,被当地原住民奉为圣湖。盖尔德纳湖与埃弗拉德湖、哈里斯湖共同构成了盖尔德纳湖国家公园。在过去,这些湖泊都曾是内海的一部分。当湖水充足的时候,盖尔德纳湖是拍摄澳洲“天空之镜”的好地方。湖泊为间歇性积水盐沼,有六条季节性溪流为该湖提供水源。因为蒸发量大,湖水经常干涸,整个湖面凝结为纯白色晶体,留下一片一望无际的白色“盐世界”。干涸后的盖尔德纳湖平整异常,就从“天空之镜”变成了“大地之镜”,成了各类赛车手在盐滩上尝试打破世界陆地速度纪录的好地方,也是澳大利亚干盐湖赛车手(Dry Lakes Racers Australia)举办年度赛车活动的比赛地。

澳大利亚 低调的盐湖大国 另类的盐湖之美

棕草鹛:羽色低调的隐身大师

棕草鹛的羽色格外单一,它们在地面的灌丛或杂草中觅食时很难被天敌发现。棕草鹛有着弯钩似的喙,可以帮助它们找到更多地面的食物。尕尔寺的棕草鹛喜欢在寺院边的灌丛或附近的几户村民家的院子里觅食,每一次,摄影师都能在这两个地方找到它们。

相古寺与尕尔寺 玉树深处的生灵护佑所

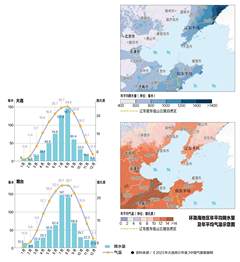

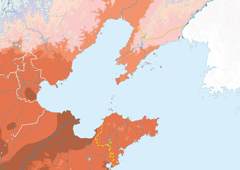

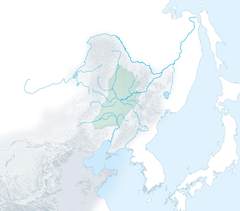

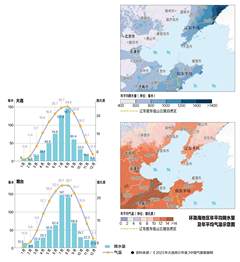

受海洋的影响,辽东和胶东半岛的气候比同纬度其他地区更为湿润、温和

辽东胶东低山丘陵自然区主要包括辽东半岛和胶东半岛,由于临近海洋,三面环海,因而在气候上受海洋影响较为显著。与同纬度其他内陆地区相比,辽东和胶东半岛虽然同属于温带季风气候,但这里的气候会更加湿润、温和,其气候特点表现为四季分明、暖湿同季、雨量集中、日照充足,大部分地区年平均降水量为600—1000毫米,年均温在8—14摄氏度之间。以辽东半岛的大连和胶东半岛的烟台为例,两地在气候方面非常相似,月平均气温和降水的走向几乎一致。

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

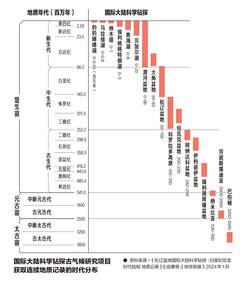

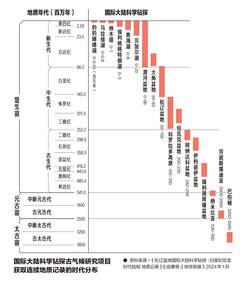

国际大陆科学钻探古气候研究项目获取连续地质记录的时代分布

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

“金脚”与“红心”,澳大利亚盐湖的另类浪漫

麦克唐奈湖在湖水干涸后,形成了一些图案奇特、色彩绚丽的画面。图为麦克唐奈湖的一个局部,残留的积水、盐分和水面生物,共同组成了一幅幅超乎想象的“抽象画”。

澳大利亚 低调的盐湖大国 另类的盐湖之美

图中,尕尔寺山下的森林中栖息着众多猕猴,它们在山里转着找食吃,很多植物的果实、花、叶等都被它们啃了个遍。

相古寺与尕尔寺 玉树深处的生灵护佑所

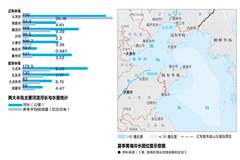

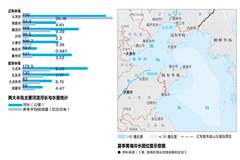

辽东、胶东半岛沿海渔港群分布图以及两大半岛海水产品总量、沿海渔船数量

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

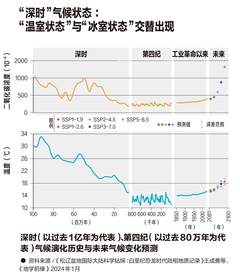

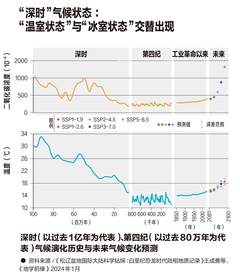

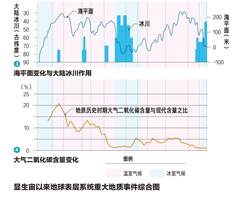

地球是否会重回恐龙时代?——在“深时”里寻找未来

从时间来看,人类这个物种所存在其中的第四纪所持续的时间仅占地球演化史的0.04%,在此之前99.96%地质历史时期——“深时”中,地球气候并不遵循第四纪气候“整体寒冷、冰期—间冰期交替”的变化规律。而是表现出“温室状态”(greenhouse state)与“冰室状态”(icehouse state)交替出现的周期性,并以温室气候为主,重要的是曾发生过多次极端气候事件,如新元古代“雪球地球”事件和古新世—始新世之交的极热事件(PETM,Paleocene-Eocene Thermal Maximum)。中生代和新生代初期是温室气候的代表,其中尤以白垩纪中期和古新世末期最为典型。“温室气候”是白垩纪大气圈地质事件的最直接表现,其中尤以高二氧化碳浓度和高的古温度为特征,特别是白垩纪中期被称为极热时间(Hot Time)——白垩纪是离我们人类最近的一个温室气候时期。白垩纪时期两极无冰的环境也符合科学家们对于未来地球北极冰盖消融的预测。更重要的是“深时”中的气候变化只受自然因素控制。这对于探讨人类活动对气候影响的程度以及更加准确地进行未来的气候预测无疑是有重要意义的。

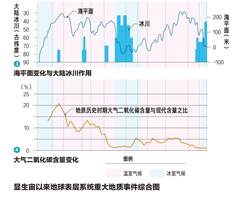

本图为深时(以过去1亿年为代表)、第四纪(以过去80万年为代表)气候演化历史与未来气候变化预测

资料来源/《松辽盆地国际大陆科学钻探:白垩纪恐龙时代陆相地质记录》王成善等,《地学前缘》2024年1月

现代气候学研究认为,气候变化是指在一段较长的时间内气候状态平均值和离差值(即距离平均状态的差值)两者之一或两者一起出现了统计意义上显著的变化。现代气候变化以及未来的气候走向,已经超出了第四纪气候波动的极限。仅以二氧化碳这种重要的温室气体为例,大气中的二氧化碳浓度对温室气候的重要影响在各种时间尺度均有表现。通过对冰芯记录的详细研究恢复古大气二氧化碳含量发现,现代二氧化碳含量已经达到过去42万年的最高值,而且也极有可能是过去2000万年的最高值。在过去80万年里,仅发生了8次气候冷暖旋回(冰期—间冰期旋回)。

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

尕尔寺的周边,庇护着诸多野生动物

尕尔寺旁有一片山坡,草地茂盛地生长,夏季,这里便是周围岩羊聚集的地方。图中,在寺院的庇护下,成群的岩羊开启了狂吃模式,一直在低头啃草,全然不管周围的邻居。

相古寺与尕尔寺 玉树深处的生灵护佑所

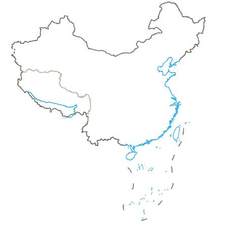

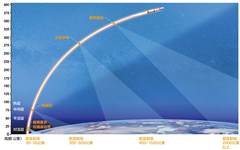

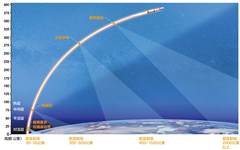

我国近年来的火箭发射量稳居世界第二,在我国可以看到火箭天象的区域比较广

我国的四大火箭发射场发射火箭时,火箭天象形成的区域范围如地图所示。火箭天象主要出现在发射场由东向南约90度区域内,是因为向东发射火箭可借助地球自转产生的速度,节省燃料并提升运载能力;而为满足特定卫星轨道倾角需求,实际发射时会有一些调整;当需要将卫星送入太阳同步轨道时,火箭需向南发射。火箭天象的出现非常有规律性:轨迹云,多出现在发射场水平距离50公里以内,太空水母多出现在600公里以内,螺旋尾迹则出现在1000公里以外。但要注意,上面描述的只是火箭天象出现的大致位置,由于它们出现在高空中,在地面上可以观测到的范围要更大,且不限于东南区域。我国近年来的年度轨道发射量已稳居世界第二,2024年就完成了68次发射任务,所以在我国看到火箭天象的概率已经不低了。只是相比美国,在火箭发射频次、覆盖“窗口”时段方面还有些差距,此外就是传播与关注还不够。如SpaceX等企业已将火箭视觉传播发展为一整套体系,积极引导公众参与、分享与讨论。

谁在天上画了条龙? 火箭发射如何制造 “第二类天象”

得益于黄海冷水团,不同种类的鱼类在此繁衍、会聚

黄海冷水团,又称黄海中央水团,是分布于黄海中部的巨大水团。黄海冷水团主要存在于夏秋季节,覆盖面积达13万平方公里,拥有5000亿立方米的水体。夏季由于地表径流增加,表层海水盐度降低,加上增温剧烈,使得黄海海面以下20—30米的范围内存在一个温跃层,温跃层以下水体仍然保持着冬季水温,即夏季底层水温在4.6—9.3℃,显著低于表层和沿岸海水温度,近底层水的溶氧量不低于5毫克/升。由于这一冷水团的存在,冷水鱼类在此繁殖。同时又受来自南方的暖流的影响,暖水鱼也在此会聚。而这一地区处于中纬度,原本属于温水鱼的天下。就这样,冷、暖、温三种不同类型的鱼类在此繁衍、会聚,造就了这一地区丰富多样的鱼类和众多的渔场,这也是这两个半岛沿海各地盛产优质海鲜的原因所在。图为两大半岛主要河流河长与水量统计以及夏季黄海冷水团位置示意图

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

“深时”两极有无冰盖与海平面升降

图表 ❸:海平面变化与大陆冰川作用,曲线代表海平面高度,柱状图代表大陆冰川达到的古纬度。注意:低于纬度60度的大规模冰川作用代表两极有冰盖,而其他小规模冰川作用则可能两极无冰。

过去的几百万年里,地球经历着“冰期—间冰期”交替的气候状态,“冰期”北半球大陆普遍发育冰盖,“间冰期”只有南极和格陵兰岛发育有冰盖。沉积记录告诉我们,在显生宙70%的时间里地球赤道到两极经向温度差还不到现在的一半,而且没有显著的大陆冰川作用。当冰川和冰盖融化时,全球的海平面就会升高。科学家从岩芯中读出的数据也支持这个观点。

“深时”大气中温室气体含量激增的情况

图表 ❹:地质历史时期大气二氧化碳含量与现代含量之比较。

“深时”时期大气成分曾经发生显著变化,其中对生命演化和气候变化有重要影响的氧气、二氧化碳和甲烷的研究较为详细。在地球形成早期,大气中氧含量很少,约23亿和9亿年前,发生在元古宙的两次成氧事件使大气中的氧含量达到接近现代的水平,期间伴随着生命的几次重大演化。

二氧化碳在地球形成之初充满了大气,随着地球演化和生命出现而逐渐被固定到固体地球和生物圈之中,直到现在由于人类活动的原因被重新释放回大气,并被认为是当前温室气候的重要驱动因素。甲烷也是一种重要的温室气体,37亿年前的太古代之初,甲烷开始成为一种主要的大气成分,由甲烷产生的温室效应可能在很多气候事件中发挥重要作用,如雪球地球事件的终结及古新世—始新世之交的极热事件(PETM,Paleocene-Eocene Thermal Maximum)的触发等。

PETM事件是发生在5600万年之前,古新世—始新世之交的一次全球性的气候突变事件。在短短1万年的时间内全球平均气温上升5—10℃,海水化学组成、大气成分发生巨大变化,大洋环流模式突然倒转,海洋表层生态系统和陆地生态系统生产力迅速上升,许多属种的植物、动物、微生物生活范围向高纬区扩大,哺乳动物演化进程发生重大改变。对于PETM事件的触发机制,目前学术界的主流观点是把气候快速变化的成因聚焦在甲烷上。甲烷是一种比二氧化碳更重要的温室气体,它能以天然气水合物的形式储存在大陆边缘和深海的沉积物中,并在大气圈中被氧化为二氧化碳。它的突然释放可以导致突发性的全球变暖。PETM事件发生时的气候条件和工业革命后地球气候系统发生的变化非常相似,在全球变暖的速率和强度上都有很强的可比性,因此对PETM事件的研究会对预测未来气候变化具有非常重大的意义。

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

谁在天上画了条龙? 火箭发射如何制造 “第二类天象”

闯关东,在语言上铸就了辽东与胶东半岛之间跨越渤海的“方言桥梁”

在中国的移民史上,山东人闯关东是其中重要的一笔。这场持续了三百多年的人口大迁徙,不仅在一定程度上重塑了东北的人文地理格局,更是在语言上铸造了一条跨越渤海的“方言桥梁”。辽东与胶东半岛语言的形成与“闯关东”这场移民潮有着直接而深刻的关系,从环渤海地区汉语方言分布图上可以看出,虽然辽东半岛与胶东半岛之间被海洋阻隔,但两地方言却几乎一致,均为胶辽官话,而在两半岛的附近区域,却被东北官话和冀鲁官话所包围。

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

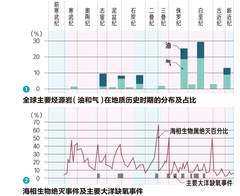

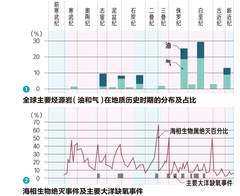

大洋缺氧事件与烃源岩(油和气)的生成

图表 ❶:海相生物绝灭事件及主要大洋缺氧事件,曲线代表海相生物属绝灭

百分比,黑色方形代表主要大洋缺氧事件。

图表 ❷:全球主要烃源岩(油和气)在地质历史时期的分布,以百分比表示。

白垩纪最大的大气海洋成分变化就是“大洋缺氧事件”(Oceanic Anoxic Events,OAEs),即大洋底层水多次处于贫氧乃至缺氧状态,造成富有机质的黑色页岩在各大洋盆地广泛分布。在大洋缺氧事件期间,大洋生产力之间发生正反馈作用。促使重新形成磷酸盐,可能会触发或者伴随有天然气水合物中的甲烷被大量释放进入大气的情况。同时,大洋缺氧事件发生后短短的50万年内有大量有机碳被埋藏,在大气和海洋系统造成了巨大的影响,致使二氧化碳浓度下降40%—80%,进而造成“反温室效应”,导致气候变冷以及相应的洋流循环模式的改变。

资料来源/《“深时”(Deep Time)研究与沉积学》孙枢,王成善, 《沉积学报》2009年10月

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

图为我国摄影师拍摄的SpaceX火箭回收时,“筷子夹火箭”的堆栈照片(摄影/杨天垚)。

谁在天上画了条龙? 火箭发射如何制造 “第二类天象”

摄影 / 杨天垚

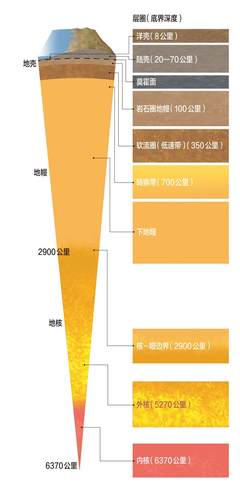

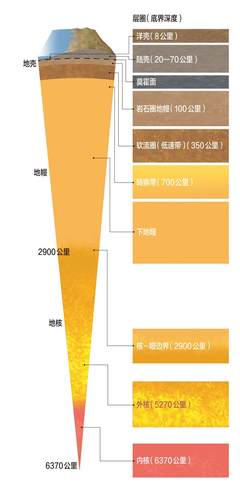

地质学研究的对象是地球,地球是一个具有圈层结构的近似球体,我们肉眼所见到的地表,属于岩石圈,岩石圈包括地壳(厚度5—7公里,海洋地壳薄,大陆地壳厚)和上地幔(深度100—700公里)的固体部分,再往下,依次是上地幔的软流圈、下地幔(深度700—2900公里)、外核、内核。人类的钻探工程中目前最深的探井深12262米,这个深度,对于整个地球来说,如同鸡蛋壳上的一个小坑和整个鸡蛋的关系。然而,就是在这些“小坑”里,人们发现了地球45.6亿年演化史的秘密。

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

星系漩涡:最具太空意象的火箭天象之一

本质:上面级在轨释放残余推进剂,如处于自旋状态则扩散成对称螺旋图案

出现时机:火箭发射约400秒以后(完成任务后,轨道段喷流)

出现高度:大于300公里

可视条件:夜空背景干净,轨道段仍处于日照区

螺旋结构被阳光照亮,部分推进剂可能发生短暂化学发光

是否持续:是,可持续数分钟,缓慢扩散淡出

这是SpaceX火箭在美国阿拉斯加州上空留下的“星系漩涡”。摄影/Todd Salat

谁在天上画了条龙? 火箭发射如何制造 “第二类天象”

摄影 / Todd Salat

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

轨迹云是火箭在天空中写下的“行书”,字里行间藏着种种秘密

轨迹云会显示火箭的飞行轨迹,火箭飞行前期会形成笔直的云带(本图),火箭各级分离、姿态调整的关键时刻则会给云带留下微妙的弯折和断点(左图)。

谁在天上画了条龙? 火箭发射如何制造 “第二类天象”

在辽东半岛与胶东半岛的基岩海岸上,海蚀地貌极为发育

海岸是海洋与陆地相会的地方,根据其物质组成,可以分为基岩海岸、砂砾质海岸和淤泥质海岸。由图可以看出,我国辽东半岛和胶东半岛的海岸类型均以基岩海岸为主,岸线曲折、岬角与海湾相间分布,海蚀地貌极为发育。基岩与海浪的碰撞,造就了海蚀崖、海蚀拱、海蚀柱、海蚀平台等不同类型的海蚀地貌景观,海蚀拱是其中较为罕见的类型。

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

雅江、朋曲“追沙记” 江河流出的“风沙舞台” 和“沙丘世界”

轨迹云会昭示推进剂的特征,显形大气的分层

固体燃料火箭,自点火之时就会产生浓烈的白烟随火箭一路上升(本图),液体燃料火箭,在近地飞行阶段通常难以形成明显尾云,只有飞行至高空,尾气冷凝或扩散才可能显形(下图)。

谁在天上画了条龙? 火箭发射如何制造 “第二类天象”

辽东半岛与胶东半岛,一对隔海相望的“双胞胎”

辽东胶东低山丘陵自然区位于我国暖温带地区的最东部,临渤海、黄海,基本包括了辽东半岛与胶东半岛的全部地区。辽东半岛与胶东半岛虽然在地理位置上被渤海海峡隔绝两地,但是它们在气候类型、地形地貌、植被物产等方面都有着惊人的相似,仿佛一对隔海相望的“双胞胎”。这里属暖温带季风气候,由于受海洋影响,区域内的气候比同纬度其他地区更为温和、湿润;地形以山地丘陵为主,河谷平原错列其中,地势多呈波状起伏;由于本区农业开发较早,因此原始植被早已荡然无存,以人工栽培植被为主,种植业发达,是我国苹果、桃、梨等水果的重要产区,区域内自然状态相对稳定的植被类型为温带落叶阔叶林;两半岛海岸除河流入海口以外多为基岩海岸,岸线曲折,水深湾多,与河北、江苏的海岸相比,适宜建造深水良港的港址多,因此有利于加入国际贸易体系,参与全球化的进程;两个半岛深入渤海、黄海之间,水产资源丰富,渔业发达,为中国人的餐桌提供了丰富美味的海鲜食物。

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

联合国成立以来第一次以地学为主导的“国际行星地球年”活动的十大科学主题之一就是——“气候变化:岩石中的记录(Stone Tape)”。

响应国际的号召,我国也加紧了向地球深部进军的速度。

科学家们正在优化完善13000米科学超深井的钻探工程技术方案,同时在开发15000米科学钻探的工程装备。

图为2015年12月24日10:50拍摄的松科二井前井场。此时钻探已达到井深4230米。当时室外温度约零下17℃,循环上来的钻井液的温度约50℃,冷热相遇,所以形成了大量蒸汽。松科二井的井塔在如此特别的烟雾中显得有些傲娇。供图/张恒春

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

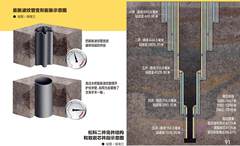

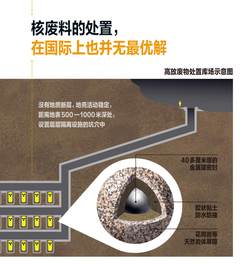

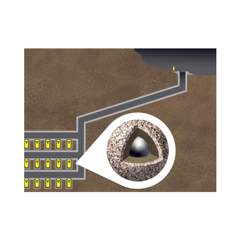

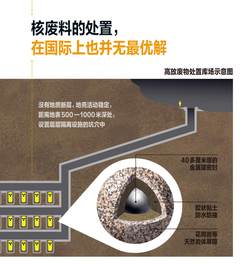

在核电站中贮存的核废料会越来越多,有些核电站的贮存能力已经饱和,所以核废料必须要找到其他途径处置。在国际上通行的方法是将核废料埋进数百米深的地下,核废料被密封在厚度为40多厘米的特制金属罐内,金属罐四周还会覆裹膨润土,以防止水侵和金属罐变形。最外层还有坚硬的岩石做好隔离,等核废料填满地下坑穴后,会用混凝土封闭住所有通道(绘图/B·P ART)。

核电站 提供高效能源,亦有长远隐忧

音障雾环:超音速的“形状”

本质:火箭跨越音障过程中局部压强骤降,湿度凝结形成云状结构(锥状或环状)

出现时机:火箭发射后约30—60秒(接近音速时)

出现高度:10—20公里

可视条件:湿度适中,阳光清晰,背景明亮

是否持续:否,极短暂,仅1—10秒,也有可能不会出现

谁在天上画了条龙? 火箭发射如何制造 “第二类天象”

图为山东荣成渔民刚刚捕捞上来的皮皮虾。

摄影/王宁

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

在漫长的地质历史时期,生物圈与大气圈是协同演化的,古生物记录中蕴藏着生物对交替变化的地球气候状态的响应。

大庆油田累计产油25×108吨,而研究表明,松辽盆地在晚白垩世的有机碳埋藏量总量接近7×1012吨,相当于当前大气中二氧化碳储存量的9倍。如此大规模陆相有机质的富集是否和海水入侵导致的湖底缺氧事件有关?松辽盆地科学钻探解决了这个疑问,科学家们从岩芯中读取的信息显示,松辽盆地经历了2期、共计10次的海侵事件——晚白垩世海水从东部古太平洋入侵松辽古湖泊,而且海侵事件并不是连续发生的,而是具有高频和脉动式的特点,在海侵事件期间,松辽古湖泊硫酸盐浓度增加12—46倍,80万年内入侵湖盆的海水体积最多可能占原湖水体积的97.8%。周期性加强的海水输入可能造成了松辽盆地古湖水体的盐度分层,导致底层湖水缺氧,从而促进了有机碳在沉积物中的富集。

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

雅江、朋曲“追沙记” 江河流出的“风沙舞台” 和“沙丘世界”

图为山东荣成渔民刚刚捕捞上来的梭子蟹。

摄影/王宁

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

摄影 / 王宁

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

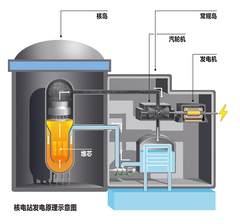

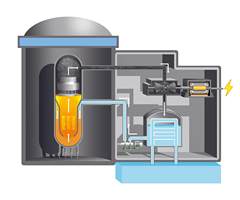

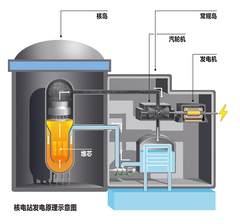

除了核岛,一台核电机组还包括常规岛,也就是在核岛旁边的发电系统。堆芯中的链式反应会释放出巨大热量,通过冷却水将这些热量带出,会产生大量的高温水蒸汽,蒸汽通过管道进入常规岛后驱动汽轮机转动,汽轮机再驱动发电机产生电流,这便是核电站的基本发电原理。绘图为核电发电示意图(本图进行了简易化处理,真实的核电站中装置更多,流程也更复杂,且根据不同类型的核电站,装置也会有所差别。绘图/B·P ART)。

核电站 提供高效能源,亦有长远隐忧

图为雅江中游河畔的早期治沙现场,河谷沙地穿上了“网格服”(摄影/王剑峰)。

雅江、朋曲“追沙记” 江河流出的“风沙舞台” 和“沙丘世界”

摄影 / 王剑峰

而大气层不同高度空气密度变化、风向差异,则会让云迹产生剪切、撕裂、拉伸或扭曲的变化。

谁在天上画了条龙? 火箭发射如何制造 “第二类天象”

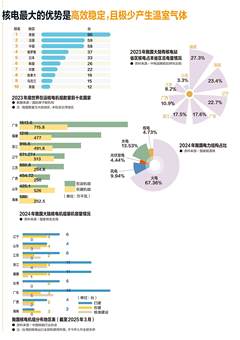

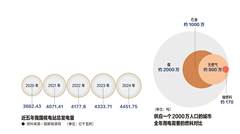

我国在运、在建和核准建设的核电站全部分布在海岸线上,通过图表可以看出我国拥有核电站省份的核电规模。之所以建在海岸线上,有以下几点考量:核电站运行需要大量冷却水,冷却水可以是淡水,也可以是咸水,建在海岸上便于取水,还可降低取水成本;我国经济发达地区为东部沿海地区,沿海地区对能源的需求量最大,核电站建在海岸上可支撑沿海地区经济发展;核电站建设和运行期间,需要许多大件器材,海运成本最低;一旦发生极端事故,可以尽量减少对人类居住的陆地环境的影响。核电站也可以建设在内陆,像法国、俄罗斯等核电大国的核电站几乎都在内陆的塞纳河、卢瓦尔河、顿河、伏尔加河等大河沿岸。

核电站 提供高效能源,亦有长远隐忧

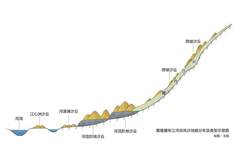

沙与水缠绵悱恻,如影随形,催生了西藏高原上的“流沙河”奇景

在西藏,沙化土地多集中于河湖流域,这是因为河湖就是天然的“沙之工厂”——大小河流是冲刷、运输山地碎屑物质的传送带,宽达数公里甚至十几公里的谷地则是狂风的高速公路。宽阔的谷地及湖盆则是天然的沙库。枯水期和风季又重合,大量的沙洲出露水面,成为风沙的大本营。图为雅江上游马泉河风沙地貌,巨大的串珠状和新月形的沙丘可高数十米,长宽近百米,这在全世界的大河中也堪称罕见的奇观。河谷同样也是水草丰美的牧场,牦牛群横穿水流,踏过沙坡,蹄印渐渐被呼啸的河谷风抹平。摄影/邵益生

雅江、朋曲“追沙记” 江河流出的“风沙舞台” 和“沙丘世界”

摄影 / 邵益生

谁在天上画了条龙? 火箭发射如何制造 “第二类天象”

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

摄影 / 王宁

图为广东阳江核电站的工作人员正在更换堆芯中的燃料组件(摄影/赖虔瑜)。

核电站 提供高效能源,亦有长远隐忧

摄影 / 赖虔瑜

缚住沙龙:藏南河谷画廊中的新故事

20世纪八九十年代,藏南河流沿线风沙化面积持续扩大,与该时期人口增长、畜牧量增加、开垦、乱砍滥伐等人为活动和气候变化有关。21世纪以来,雅江和朋曲的防沙治沙工作拉开大幕。通过试验性造林、草方格固沙、砾石压沙、封沙育草、挡沙堤、河漫滩植被、道路防沙绿色走廊等措施,系统开展了农田、草地、公路等沙漠化土地防治技术的试验研究及应用示范。藏南河谷风沙面积得到控制和减少。图为雅江上游的治沙草方格(摄影/王斌)。

雅江、朋曲“追沙记” 江河流出的“风沙舞台” 和“沙丘世界”

摄影 / 王斌

谁在天上画了条龙? 火箭发射如何制造 “第二类天象”

辽东半岛和胶东半岛顶端的近海,都被一望无际的“海带田”所占据

辽东半岛和胶东半岛最深入海洋的尖端,分别是辽宁大连的旅顺口区和山东威海的荣成市。巧合的是,这两个区市都是我国重要的海带养殖基地。在这两地的近海,密密麻麻的海带养殖筏架从近海20米处向远海铺开,从海岸望去,“海带田”一望无际,水天相接,蔚为壮观。本图和下图这两张海带养殖的画面,如果不仔细分辨,很容易被误认为是一张图片。其实这是摄影师分别在辽东半岛和胶东半岛的不同地区拍摄的,本图拍摄地点为辽东半岛辽宁大连市旅顺口区龙王塘街道沿海,下图拍摄地点为胶东半岛山东威海荣成市成山镇沿海。两地的直线距离虽相隔200多公里,而实际拍摄的画面却出奇地一致,这也从另一角度印证了两个半岛这对“双胞胎”的相似性。摄影/王宁

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

摄影 / 王宁

雅江、朋曲“追沙记” 江河流出的“风沙舞台” 和“沙丘世界”

摄影 / 林秋鹰

火箭“流星”燃尽之后的辉煌

本质:航天器载入过程中烧毁

出现时机:航天器返回大气层之后

出现高度:小于100公里

可视条件:地面为夜晚,航天器未在大气中燃烧殆尽

是否持续:是,持续几十秒—1分钟

谁在天上画了条龙? 火箭发射如何制造 “第二类天象”

雅江、朋曲“追沙记” 江河流出的“风沙舞台” 和“沙丘世界”

摄影 / 卢海林

夜光伞:四台助推器点亮的星芒

本质:“太空水母”展开前最关键、最短暂的过渡形态

出现时机:火箭发射后约180—400秒(上面级发动机推进期)

出现高度:80—300(或更高)公里

可视条件:地面为黎明或黄昏,火箭升至阳光照射区 尾焰含水汽/颗粒,产生米氏散射

是否持续:是,持续几十秒

夜光伞呈现的蓝色、红色等不同颜色,与火箭燃料、出现高度、光照条件等有关。摄影/周权

谁在天上画了条龙? 火箭发射如何制造 “第二类天象”

摄影 / 周权

高则可为影响全球的“风沙中心”,低则风沙“小剧场”

从全球视角来说,青藏高原的高海拔使得沙尘容易被扬升到高空的西风急流区,西藏的沙化问题若不能得到有效控制和治理,可能会成为全球远程传输最高效的“风沙中心”之一。小视角来说,河谷是风的廊道与沙的舞池:河谷地表昼夜受热不均匀,加强了山谷间空气环流,形成了强劲的山谷风。枯水期强劲的西风急流和山谷风叠加,形成复杂的风场。风从谷底吹向山坡,携沙运动,形成形态多样、规模庞大的爬升沙丘。图为数年前拉萨贡嘎国际机场附近的风沙地貌,可以看到规模浩大的爬坡沙丘。摄影/卢俊江

雅江、朋曲“追沙记” 江河流出的“风沙舞台” 和“沙丘世界”

摄影 / 卢俊江

谁在天上画了条龙? 火箭发射如何制造 “第二类天象”

图为山东省烟台市福山区张格庄镇的樱桃市场,不同色泽、品种的樱桃在这里会聚(摄影/高远)。

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

摄影 / 高远

沙与雪之歌和西藏的“千湖沙漠”:西藏第一个国家沙漠公园诞生在雅江边

2017年,雅鲁藏布江北岸的山南市扎囊国家沙漠公园成为西藏第一个国家沙漠公园。人们可以在该公园观赏、体验沙漠景观,在沙丘间的小湖塘中划桨板,在夜晚观星,也可深入了解雅江治沙技术,如草方格沙障、砾石压沙、乡土治沙植物的选育和种植等。此沙漠国家公园是雅江“绿色长廊”的重要组成部分,也是高原生态治理与可持续发展的创新典范。图为国家沙漠公园的冬季雪景,白雪覆盖沙丘,在阳光照射下,黑、白、金多色交织,宛如一幅天然的坛城沙画。

雅江、朋曲“追沙记” 江河流出的“风沙舞台” 和“沙丘世界”

谁在天上画了条龙? 火箭发射如何制造 “第二类天象”

拍摄地点为胶东半岛山东威海荣成市成山镇沿海。摄影/王宁

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

摄影 / 王宁

江河“绿色长城”旁的攻防战:风、沙、水、植被的拉扯博弈

雅江中上游及朋曲是青藏高原重要生态屏障。目前,雅江重点城镇与耕地周边防护林已基本成形,山南地区雅江宽谷段两侧筑起了长160公里的防护林带,犹如一条蜿蜒的绿色长城。山南市隆子县沿江40余公里的“世界最大人工种植连片沙棘”也是独特的绿色长廊。图为尼洋河汇入雅鲁藏布江之地,摄于2022年,可以看到沿河的防沙林已渐成规模。虽然风沙防治效果整体向好,但西藏高原生态敏感,是气候变化的放大器,近年来冻土和冰川的变化都可能加剧风沙危害,也有研究者观察到部分河段的沙洲有扩大趋势,防沙治沙工作正在面对新的挑战。

雅江、朋曲“追沙记” 江河流出的“风沙舞台” 和“沙丘世界”

春晚秋迟,辽东和胶东两个半岛盛产水果的奥秘

辽东半岛和胶东半岛盛产水果,是我国苹果、梨、葡萄、樱桃等水果的著名产地,如大连的大樱桃、烟台的红富士苹果、莱阳梨等均赫赫有名。关于其中的原因,地理学家竺可桢在《物候学与农业生产》一文中曾解释道:“我国北方沿海若干地区,如辽宁之大连,河北之昌黎均以盛产水果闻名,未始不是受春晚秋迟之赐。”由于烟台、大连等地滨海,春季气温回升较晚,果树开花较迟,因而较少受到寒潮、霜冻的影响。加上两地都属于低山丘陵地形,逆温现象的存在是这一地区盛产水果的又一原因。图1-3拍摄于辽宁大连瓦房店市,下图4-6拍摄于山东烟台栖霞市,这两地都是我国重要的苹果产区,由于地处苹果生长的黄金纬度带,日照充足,昼夜温差大,所产苹果质量优、甜度高,因此备受人们青睐。摄影/王宁

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

雪峰下的“佛掌”:落英缤纷,碧水缠绕,造化变迁

就西藏整体来说,在2003年沙漠化土地面积达到最大后,拐点出现,生态总体向好。然而不能忽视的是,部分区域沙化程度仍在增强。据2019年第六次《中国荒漠化和沙化状况公报》,西藏沙化土地面积近年虽有缩减,但面积仍居全国第3位,仅次于新疆和内蒙古。沙化区域除了雅鲁藏布江和朋曲河谷,藏北高原中西部、阿里高原西部也是重要分布区。图为著名的米林佛掌沙丘,位于雅江中游下段。站在沙丘之畔,仰望,雪峰的冰雪王冠晶莹闪亮;俯瞰,雅鲁藏布江如翡翠腰带缠绕山间。沙丘上有着变幻莫测的纹理,阳光则在沙的曲线上演绎着光的变奏曲,周边桃花烂漫。

雅江、朋曲“追沙记” 江河流出的“风沙舞台” 和“沙丘世界”

图表现的是庙岛群岛所属的南隍城岛上的海蚀拱(摄影/于永本)。庙岛群岛由于地处黄渤海交汇处,常年风大浪急,在风浪的作用下,海蚀地貌极为发育。群岛中一些岛屿沿岸悬崖峭壁耸立,十分险峻。

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

摄影 / 于永本

图为雅江畔贡嘎县与扎囊县间被黄沙覆盖的山坡,畜群行进其上(摄影/梁冰)。

雅江、朋曲“追沙记” 江河流出的“风沙舞台” 和“沙丘世界”

摄影 / 梁冰

辽东与胶东,两半岛不仅在地形地貌上极为相似,连最高峰的海拔也相差无几

辽东胶东低山丘陵自然区分为北部的辽东半岛亚区和南部的胶东半岛亚区,两地隔海相望,地貌类型都以低山丘陵为主,平均海拔不高,只有极少数山峰海拔在1000米以上。辽东半岛以千山山脉为主干,向外围海拔逐渐降低,山脉中部的步云山,海拔1130米,为辽东半岛的最高峰(摄影/关晓东)。

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

摄影 / 关晓东

战斗、合作与欺瞒:三种求偶策略的平衡与博弈

本跨页绘图/宋翰笛 王航

在鸟类中,有不少采用“求偶场模式”来争夺交配权的案例,但流苏鹬的独特之处在于:同一片求偶场中会出现三类不但外形差异明显,求偶策略也截然不同的雄鸟,而且这种多样性是由遗传所决定的。它们之间既有合作,也存在竞争和算计。虽然独立型的个体数量和交配机会都是最多的,但另外两类雄鸟也有各自的方法来弥补交配机会上的劣势,让自己的基因得以延续,因此三种类型雄鸟始终维持着相对固定的比例,达成一种动态的平衡。

苔原上的流苏鹬 演绎浮夸羽衣下的 “基因战争”

一年中的大部分时间里,流苏鹬的羽色都比较朴素,与其他的鸻鹬类候鸟比较相似。例如在这群聚集于岸边礁石上的鸻鹬类中,主要有黑腹滨鹬(❶ Calidris alpina)、弯嘴滨鹬(❷ Calidris ferruginea)和欧金鸻(❸ Pluvialis apricaria),在画面的左下方,站立着一只流苏鹬(❹ Calidris pugnax),它混在其他的鸻鹬类中并不起眼( 摄影/Markus Varesvuo/NPL)。

苔原上的流苏鹬 演绎浮夸羽衣下的 “基因战争”

宽谷群是沙丘的博物馆:风与水的交替雕塑和创意

西藏的风沙地貌在藏东三江河谷以灌草丛沙丘为特点,藏北、藏西北以大面积沙砾地和斑块状沙丘为特点,在藏南河谷地带则以多种形态的沙丘集中连片为特点,有新月形沙丘、金字塔沙丘、穹状沙丘、格状沙丘、抛物线沙丘等。有的河段还有“彩沙”奇观:附近山体呈红色或黑色,岩石风化成沙粒,把这一带的沙丘也染上了色彩。河流的宽谷地带具备沙源、风动力和堆积场地等三大条件,是沙丘的博物馆,无需深入沙漠,在此也能欣赏多样沙丘地貌。河谷的风沙地貌受到风力和流水两种营力交替作用。冬半年为“风季”,夏半年则以流水作用为主。受地球自转影响,河流偏切于南岸,在北岸形成宽广的河漫滩和低阶地。本图及下图为雅鲁藏布江宽谷地带形形色色的沙丘。摄影/孙凤山

雅江、朋曲“追沙记” 江河流出的“风沙舞台” 和“沙丘世界”

摄影 / 孙凤山

因受相似海洋环境影响,辽东半岛与胶东半岛的海鲜水产种类也呈现出高度重叠的特征

辽东半岛和胶东半岛都是中国重要的渔业基地,拥有丰富的渔业资源,这主要得益于其浅海大陆架、寒暖流交汇、入海河流的营养盐输入、众多的海湾岛屿以及适宜的温带气候等优越的自然条件。由于同处黄渤海温带海域,在相似海洋环境的影响下,两个半岛的海鲜品类也呈现出高度重叠的特征。比如三疣梭子蟹、皮皮虾、小黄鱼、鲅鱼(蓝点马鲛)、刺参等黄渤海主要的经济物种,在这两个半岛所属海域均有分布。从两地的海鲜市场或者归港渔船的渔获中,我们也能明显看出两地的海鲜水产种类呈现显著的相似性。图为辽宁大连海鲜市场里的皮皮虾。摄影/王宁

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

一年的大部分时间,流苏鹬“衣着”朴素,并不起眼

流苏鹬是一种分布较广的鸻鹬类水鸟,有着长距离迁徙的习性。它们在非洲、中东、南亚和东南亚等温暖的区域越冬,每年5—8月向北迁徙到寒带和寒温带的苔原与沼泽湿地繁殖。在我国的大部分区域,它们都是过境的旅鸟,在东南沿海等地也有越冬的记录。

苔原上的流苏鹬 演绎浮夸羽衣下的 “基因战争”

中国工程院院士、盐湖学和地质矿床学家郑绵平,在他的《盐湖资源与盐湖卤水地球化学》一文中,将分布于全球干旱—半干旱区的盐湖,分为凉冷型(冬季温度为0℃—10℃)和温暖型(冬季温度为10℃—20℃)两大类型,前者主要分布于北纬30°—55°,局部分布于南极和海拔3000米以上的南美部分高原;后者主要分布于北纬30°(局部35°)以南至赤道和南纬15°—30°,包括南非盐湖亚带、赤道—非洲盐湖区和澳大利亚盐湖亚带及海拔较低的局部低洼区,如智利近海滨区和中国吐鲁番洼地盐湖。澳大利亚是全球盐湖分布的密集带,境内分布约1200个盐湖,绝大部分盐湖因受气候、地形等因素,分布在南回归线以南区域。图为全球现代盐湖分布区域图

澳大利亚 低调的盐湖大国 另类的盐湖之美

图为沙漠公园中的多个湖塘,水色碧绿清澈,宛如西藏版的“千湖沙漠”。摄影/李珩

雅江、朋曲“追沙记” 江河流出的“风沙舞台” 和“沙丘世界”

摄影 / 李珩

“深色系”装扮的雄鸟,是求偶场上的主角

在流苏鹬的雄鸟中,最常见的是被称为“独立型”的个体,它们在所有雄鸟中的比例大约是80%—95%,其特征是颈部的饰羽通常颜色比较深,呈黑色(本图 摄影/Jari Peltomaki)、棕色(下图 摄影/Bob Bushell)或是栗色,有的个体还长有深色斑纹(下下图 摄影/Winfried Wisniewski)。如果你仔细观察,就会发现它们的“发型”也时常变化,有时是高耸的羽冠,有时是“披肩发”。独立型雄鸟在求偶场中拥有固定的领地,脾气火爆好斗,是整场求偶竞技中绝对的主角。

苔原上的流苏鹬 演绎浮夸羽衣下的 “基因战争”

两座寺庙周围,动物与人和谐共处

初进相古寺,长廊中两幅众生相的壁画给摄影师留下了深刻的印象,围绕着佛的动物看上去是那么欢乐,仿佛从来没有过悲伤。图中和谐的壁画或许影响了寺院周围的人们,把善待动物、包容动物的理念根植在了他们心中。直到今天,人与动物和谐相处的剧目依然在相古寺不断地上演。

相古寺与尕尔寺 玉树深处的生灵护佑所

艾尔湖是澳大利亚陆地的最低点,也是该国早期地质调查的重要研究对象

干涸后的艾尔湖,不同物质(如石膏、黏土、方解石等)经过结晶、凝结,在风等外力的作用下,形成了不同颜色、圈层的微地貌。艾尔湖是澳大利亚已知唯一拥有永久埋藏石盐层的盐湖。该盐湖也是澳大利亚陆地的最低点,海拔在海平面以下15米。地势如此低洼的艾尔湖,可以蓄积巨量的来水。艾尔湖是澳大利亚早期地质调查的一个重要研究对象。该湖以1840年首次发现它的英国探险家爱德华·约翰·艾尔的名字命名,他深入到阿德莱德以北和以西的澳大利亚内陆,试图找到一条从阿德莱德到珀斯的陆上通道。就在这次探险中,他发现了艾尔湖。

澳大利亚 低调的盐湖大国 另类的盐湖之美

雅江、朋曲“追沙记” 江河流出的“风沙舞台” 和“沙丘世界”

地点:西藏林芝市墨脱县 机位:背崩乡格林村

时间:2024年1月17日

主要拍摄对象:雅鲁藏布大峡谷及河谷中的云雾

次要拍摄对象:1.喜马拉雅山脉及南迦巴瓦峰2.墨脱县城

一景道破真实:一张等了二十年的照片

湖水蒸发后残留的高浓度盐分,构成了形态各异的盐湖图案

澳大利亚的大部分国土属于干旱—半干旱地区,形成了数量众多的盐湖。广袤的澳洲内陆地区,在数百万年前都曾被浅海覆盖。由于地质运动,海水逐渐退去,进而留下大量封闭性盆地,这些盆地便成为了澳大利亚诸多盐湖的前身。盐湖通常位于古河谷、古河床和古湖洼地。在气候变化影响下,过去的常年河流或常年湖泊,演变成现今的盐湖,到了第四纪,这一过程加速发展。随着时间不断推移,留存在这些盆地中的水体逐渐形成内陆湖泊。又因为澳洲中西部地区受副热带高压控制形成热带沙漠气候,干燥炎热,降水量少,常年的高温使得湖水迅速蒸发,残留下来的高浓度盐分,就构成了形态各异的盐湖图案。

澳大利亚 低调的盐湖大国 另类的盐湖之美

雅鲁藏布大峡谷:雪域高原的“水汽通道”

在雅鲁藏布江大拐弯段,江面上云雾升腾,如游龙一般随江流蜿蜒,是“水汽通道”的绝佳写照。较之前页图,这张图摄影师换了视角,专注拍摄墨脱县城附近的水汽通道。远眺仿若一条银丝般的云雾,近距离观看竟是如此壮观。有科学家认为,雅鲁藏布大峡谷是青藏高原最大的水汽通道。印度洋暖湿气流带来的水热沿水汽通道北上,深刻地影响着区域气候。从空中俯瞰,云遮雾绕间,是绿意盎然的山坡和墨脱县城。

一景道破真实:一张等了二十年的照片

最小的小熊胆子最大,图中,它踉踉跄跄地冲到了最前面,兴奋地站了起来,在空中不断地挥舞着两只毛爪子。

相古寺与尕尔寺 玉树深处的生灵护佑所

在求偶期,流苏鹬雄鸟中的绝大多数都会换上一身极其浮夸的“盛装”,在头顶和颈部长出华丽的装饰羽,头顶耸起的羽冠仿佛中世纪欧洲贵族流行的假发,而颈部那圈流苏状的斑斓羽毛则酷似“拉夫领”。此外它们面部皮肤裸露,颜色鲜艳,还会长出疣状的突起。装饰羽的颜色代表了雄鸟的不同类型,这只头颈部羽毛几乎呈白色的雄鸟被称为“卫星型”(右页图 摄影/Winfried Wisniewski),这类雄鸟没有固定的领地,像卫星一般在求偶场中游走,通过与更强势雄鸟的合作来寻求与雌鸟交配的机会。这类雄鸟的特征是装饰羽的颜色通常比较浅,以雪白色和米色最为典型,与人们服饰上“拉夫领”的常见色调更相似。

苔原上的流苏鹬 演绎浮夸羽衣下的 “基因战争”

相古寺见证的,是棕熊一家温馨的亲子时光

图中,一只小熊在喝泔水,另一只小熊则跑到了山脊梁的另一边,熊妈妈一边守着喝泔水的小熊,一边扭头张望着另一只小熊,并时不时警惕地看着站在泔水桶前的人们,养育两只小熊的熊妈妈真是操碎了心。

相古寺与尕尔寺 玉树深处的生灵护佑所

澳大利亚西部生物技术公司,是澳大利亚早期专注盐藻商业化养殖的企业之一,其在盐藻养殖技术方面的探索和实践,对澳大利亚乃至全球微藻产业产生了深远影响。该企业利用赫特潟湖的天然高盐度环境,采用开放式浅水池进行杜氏盐藻的养殖。这种养殖方式被称为“粗放式养殖模式”。图为赫特潟湖,每个生产池面积为5公顷,生产池总面积为50公顷。养殖周期通常为3至5周,藻类在高盐度的培养基中培养,培养基由取自赫特潟湖的氯化钠饱和盐水组成。当生产池中的β-胡萝卜素含量达到适宜水平后,培养物被泵送至岸边的收获装置。

澳大利亚 低调的盐湖大国 另类的盐湖之美

岩羊是成群结队活动的动物,但在尕尔寺周围,它们常常放松警惕、分散开来,三三两两地活动,因为它们的天敌雪豹很少会到人来人往的寺院周围。渐渐地,这里成为它们最安宁的庇护所。

相古寺与尕尔寺 玉树深处的生灵护佑所

图为泰瑞尔湖,在干旱季节,水位下降后形成了许多沙垄和沙洲。从画面看,湖水在不同区域,呈现出不同色彩:有积水的地方是淡粉红色,这是杜氏盐藻等嗜盐微生物带来的效果。在干涸的地方,因为铁质矿物转化为氧化铁而呈现出黄褐色。泰瑞尔湖所在的穆雷盆地,是澳大利亚东南部一个巨大的沉积盆地,在中新世至上新世期间曾是海洋,后来随着海水退去,留下了富含盐分的沉积物。

澳大利亚 低调的盐湖大国 另类的盐湖之美

行走在相古寺,举头闻鹊喜

青藏喜鹊是相古寺屋檐上的常客,喜欢呼朋唤友的青藏喜鹊站在这里登高望远,寺院的边边角角发生任何事情都逃不过它们的火眼金睛。图中,一只青藏喜鹊站在这里,一副气定神闲的样子。

相古寺与尕尔寺 玉树深处的生灵护佑所

在鸻鹬类中,流苏鹬是少数实行“一夫多妻制”的物种之一

趁“地主”不备,一只卫星型的流苏鹬雄鸟抓住机会与雌鸟完成了交配(图 摄影/Roger Powell/NPL)。

苔原上的流苏鹬 演绎浮夸羽衣下的 “基因战争”

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

夏季,相古寺进入扩建期,一大早相古村的村民们不论男女老少都背着大大小小的建筑材料进了寺院,沿着山坡一步步走到扩建区域。一上午,人们不断往复,建筑材料在欢笑声中到达了目的地,中午,干完活,大家坐在相古寺门口继续说说笑笑,上图记录了这一温馨时光。

相古寺与尕尔寺 玉树深处的生灵护佑所

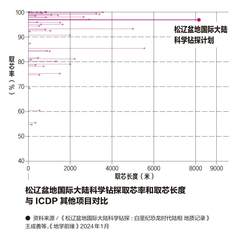

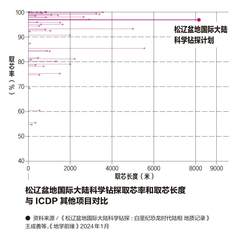

松辽盆地国际大陆科学钻探取芯率和取芯长度与ICDP其他项目对比

资料来源/《松辽盆地国际大陆科学钻探 : 白垩纪恐龙时代陆相 地质记录》

王成善等, 《地学前缘》2024年1月

1米岩芯=一万年古气候记录

松辽盆地国际大陆科学钻探累计获取岩芯8186.85米,累计取芯收获率97.03%,与全球其他国际大陆科学钻探项目相比,松辽盆地国际大陆科学钻探在取芯率和取芯长度方面均位居第一(如图表),并取得四项世界纪录:

①311毫米口径钻管同径取芯技术在深部地层连续取芯1650.51米(深度2863.23米—4513.74米),岩芯直径达214毫米;

②311毫米口径钻管同径取芯单回次取芯长度超30米;

③216毫米口径钻管长钻程取芯技术在井深超4700米时单回次取芯长度超40米(左图);

④152毫米口径在井深超6900米井段单回次取芯长度超30米。

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

图中的地貌景观为辽宁大连庄河市海王九岛的海蚀拱,远远望去如一头巨象将长长的鼻子探入水中(摄影/关晓东)。

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

摄影 / 关晓东

而小图,则是北京天文馆朱进研究员在陕西西安市曲江新区用手机拍到的“太空水母”(摄影/朱进)。

谁在天上画了条龙? 火箭发射如何制造 “第二类天象”

摄影 / 朱进

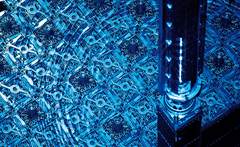

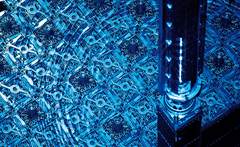

“华龙一号”是我国基于数十年核电建设经验自主研发的第三代核电方案,也是目前全球最先进的核电技术之一,当前“华龙一号”已进入批量化建设阶段。我国最早的核电站是上世纪90年代初的浙江秦山和广东大亚湾核电站,当时全球核电技术已经进入到了第二代,所以我国的核电站是直接从第二代核电技术开始的。相比于第二代,第三代核电技术更高效安全。当前,全球的核电技术已经开始向第四代发展了,第四代核电的核心技术是实现以快堆发电,2021年底,山东威海荣成市石岛湾高温气冷堆核电站示范工程并网发电,标志着我国已拥有了商业运行第四代核电技术的能力。图为福建福清核电站的工作人员正在“华龙一号”的堆芯中装载燃料,画面中蓝色的圆形空洞即堆芯位置,也就是核反应堆,是整个核电站最核心的部位。摄影/过东海

核电站 提供高效能源,亦有长远隐忧

摄影 / 过东海

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

图为江苏连云港的田湾核电站,核电站建在坚硬的花岗岩上,基岩海岸也是我国核电站选址的重要条件。摄影/桑松茂

核电站 提供高效能源,亦有长远隐忧

摄影 / 桑松茂

在激素的催动下,独立型雄鸟好斗成性、对雌鸟大献殷勤

在流苏鹬的三类雄鸟中,独立型雄鸟在繁殖期体内的雄激素水平最高,因此它们的求偶策略也最为积极,甚至是激进。独立型雄鸟绝不会容忍任何胆敢踏入自己领地,或是企图与自己争夺雌鸟关注的对手,因此它们之间时常会大打出手(本图 摄影/Winfried Wisniewski),而且进场参观的雌鸟越多,战斗也越激烈。当身边有雌鸟出现时,独立型雄鸟会躬身展翅向“意中人”展示自己(下图 摄影/Henrik Karlsson),这种行为在两只雄鸟相互对峙的时候也会出现。

苔原上的流苏鹬 演绎浮夸羽衣下的 “基因战争”

摄影 / Winfried Wisniewski

图中的藏鹀只能选择一路向上,来到山顶。这里是这座山上繁殖地的尽头,它们已经退无可退。

相古寺与尕尔寺 玉树深处的生灵护佑所

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

从秦山的1到如今的102:我国核电总体规模已跃升为全球第一

截至目前,我国大陆地区在运、在建和核准建设的核电机组共102台,装机容量达到了1.13亿千瓦,核电总体规模已跃居世界第一。我国的核电站发展大致经过了四个阶段,上世纪70年代到90年代初为起步阶段,通过自行研发和从国外引进技术,我国拥有了最早的两座核电站。90年代初到2005年为适度发展阶段,当时我国积极引进了国外的核电技术,并对其进行改进,逐步掌握了自主化、批量化建造百万千瓦级大型核电站的技术。2006年到2011年为积极发展阶段,我国开始自主研发全球领先的第三代核电技术,并将设备国产化率提高到了95%以上。2011年日本福岛第一核电站事故后,我国核电进入到了安全高效发展的阶段,将安全置于核电建设运行的首要位置,并有序地推进快堆、高温气冷堆技术的研发落地。图为建设中的核电站安全壳,安全壳是核电站核岛的主体,如今建设的核电站安全壳壁厚度都超过了1米,安全壳的穹顶重达200多吨。

核电站 提供高效能源,亦有长远隐忧

据核电工程人员介绍,吊装穹顶非常考验精度控制,就像是在巨大的安全壳上绣花一样,图为连云港田湾核电站正在吊装的8号机组穹顶(摄影/桑松茂)。

核电站 提供高效能源,亦有长远隐忧

摄影 / 桑松茂

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

吕庆田 研究员,中国地质科学院深地探测与矿产勘查全国重点实验室副主任,曾任ICDP科学委员会(SAG)成员,现任ICDP执委会(EC)成员

绘图/Handi工作室

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

为了满足核电站的运行,除了用国内的铀矿外,我国还与哈萨克斯坦、纳米比亚等国合作开采铀矿,图为我国在纳米比亚合作开采的湖山铀矿矿坑(摄影/Kallie LeRoux)。

核电站 提供高效能源,亦有长远隐忧

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

张恒春 中国地质科学院勘探技术研究所深部钻探技术室 副主任

绘图/Handi工作室

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

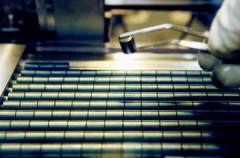

核电站运行的主要燃料是铀,将采集到的天然铀矿进行提炼,再将浓度3%左右的铀235加工成燃料芯块(摄影/Patrick)。锆是一种具有耐腐蚀、耐高温和耐核辐射能力的金属,燃料芯块会装在用锆紧密压制成的4米长的金属管中,约98%的核辐射都会包裹在锆金属管内无法泄出。以“华龙一号”为例,264根金属管燃料棒束在一起为一组燃料组件,177组燃料组件再组合成一组堆芯(传统堆芯中的燃料组件为157组)。世界排名前列的铀储量大国是澳大利亚、哈萨克斯坦、加拿大、俄罗斯、纳米比亚、南非、巴西、尼日尔、蒙古和乌兹别克斯坦等,我国并不是铀储量前十名的国家。

核电站 提供高效能源,亦有长远隐忧

核电站一年的发电时长普遍超过7000小时,比6000小时的火电站和2000小时的风电和光伏发电都要高。170吨左右的铀燃料即可满足一个2000万人口的超级大城市全年的用电量,如果换算成煤炭,则需要2000万吨,并且核电在运行中极少产生温室气体。图表反映了当前我国和其他国家的核电规模,以及核能与其他能源的比较优势。以“华龙一号”为例,一组堆芯全部完成裂变需要近5年时间,重新装置一次燃料组件的间隔时间很长。图为广东岭澳核电站工作人员正在安放燃料组件。

摄影/赖虔瑜

核电站 提供高效能源,亦有长远隐忧

摄影 / 赖虔瑜

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

燃料组件中还有中子源棒和控制棒

铀元素并不稳定,用中子轰击铀的原子核,铀原子就会瞬间发生裂变,并产生多个中子,进而引发其他原子核的裂变,即链式反应。链式反应会释放出巨大的能量,1公斤铀裂变释放的能量相当于2700吨煤完全燃烧释放的能量。燃料组件中除了实心的燃料棒,还有能产生中子的中子源棒和能够吸收中子的控制棒,中子源棒用来“点燃”反应堆,控制棒是用来控制每次有且只有一个中子参与下次裂变的,只有这样,才能保证链式反应持续稳定地进行下去。一旦发现异常状况,插入所有控制棒便可实现快速停堆。所以控制棒既是进行链式反应的控制设施,也是保证核安全的关键设施。图为广西防城港核电站的工作人员正在对控制棒的导向管进行清洁。(摄影/赖虔瑜)

核电站 提供高效能源,亦有长远隐忧

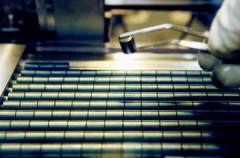

图拍摄于浙江秦山核电站,是堆芯中燃料组件的特写画面(摄影/夏建军)

核电站 提供高效能源,亦有长远隐忧

摄影 / 夏建军

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

谁在天上画了条龙? 火箭发射如何制造 “第二类天象”

雅江、朋曲“追沙记” 江河流出的“风沙舞台” 和“沙丘世界”

雅江、朋曲“追沙记” 江河流出的“风沙舞台” 和“沙丘世界”

郑绵平院士

曾赴澳大利亚考察盐藻产业,为中国“盐湖农业”理念找到了实践依据

图为“盐湖学”创立者郑绵平院士,1982年在西藏扎布耶盐湖调查时,研究该湖杜氏盐藻的场景复原图(绘图/郭鼎一)。后来他赴澳大利亚考察当地盐藻产业,受到启发,提出了中国“盐湖农业”的创新理念。

澳大利亚 低调的盐湖大国 另类的盐湖之美

本文作者韩积斌,对中国和澳大利亚盐湖的比较研究颇有心得

本文作者之一的韩积斌,为中国科学院青海盐湖研究所副研究员,也是中国为数不多赴澳大利亚研究盐湖的学者。他既对中国盐湖有过深入研究,又去澳大利亚访问过一年,因此对中国和澳大利亚盐湖的比较研究有着自己的心得。上图是他考察盐湖现场的工作场景复原图(绘图/郭鼎一)

澳大利亚 低调的盐湖大国 另类的盐湖之美

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

图为岭澳核电站的工作人员正在检修发电机(摄影/赖虔瑜)。

核电站 提供高效能源,亦有长远隐忧

摄影 / 赖虔瑜

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

摄影 / 王宁

海带养殖在我国东部沿海地区广泛分布,辽东半岛和胶东半岛沿岸是我国海带的主要产区

海带是冷水性的大型经济海藻,主要分布于北太平洋和北大西洋沿岸。目前,我国的海带产量已居世界首位,数据显示,2021年我国海带的养殖产量已经达到174.24万吨。北起辽宁大连,南至广东南澳,海带养殖在我国东部沿海地区广泛分布,其中福建、山东和辽宁是我国海带的主要产地,海带产量占全国总产量的90%以上。这些海域温度适宜、光照充足,有利于海带等藻类植物的生长。每年的5、6月份是辽东和胶东半岛海带收获的季节,渔民们将海带打捞上岸后,便直接运往附近的加工厂进行加工。上图的拍摄地点为辽东半岛辽宁大连市旅顺口区,下图拍摄地点为胶东半岛山东威海荣成市,不同的地区却上演着相同的海带收获场景。摄影/王宁

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

摄影 / 王宁

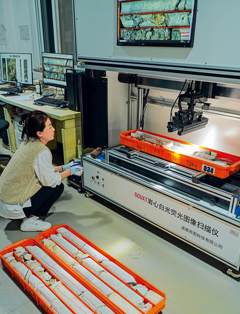

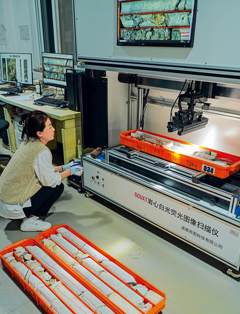

图是全国岩芯馆的工作人员正在对岩芯进行白光光谱扫描,和照相机原理一样,旨在将岩芯最真实的白光照片和对应的深度信息进行匹配,形成岩芯的信息化“证件照”,以方便科学工作者和生产从事人员直接在远程的网页上对岩芯的信息进行读取。

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

中国地质调查局实物地质资料中心有一个全国岩芯库,于2004年正式建成并投入使用,库房内货架高14.5米,共13层,共有13104个仓储货位,设计库容约为60万—70万米岩芯。此外,中心还建有一个20平方米的低温库房,目前主要用于保存青藏高原的冻土岩芯样本。截至2025年3月底,在馆保存的实物资料有1164个钻孔、60.2万米岩芯、22.5万袋岩屑、2.8万块标本、4.8万件光薄片以及7.7万袋样品(副样)。这些实物资料涵盖了战略性矿产、油气基础地质调查、科学钻探、水工环和区域地质调查等方面的重要实物地质资料。这里还重点保存了在国内外有重要影响力的科学钻探岩芯。东海科钻一井的部分岩芯、松科二井的全部岩芯等都存放在这里。

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

流苏鹬是一种繁殖行为非常独特的鸟类,而且雄鸟在求偶时大多会换上一身特别浮夸华丽的羽毛。图中的两只流苏鹬中,左边的一只垂下翅膀、微微俯身,而右侧的那只蹲坐在地面,翅膀的羽毛向四周展开。乍一看,它们似乎是在互诉衷肠,但实际上这两只都是雄鸟,而它们差异鲜明的羽色,还对应着流苏鹬雄鸟中两种采用截然不同求偶策略的类型。摄影/Roger Powell/NPL

苔原上的流苏鹬 演绎浮夸羽衣下的 “基因战争”

摄影 / Roger Powell/NPL

图为广东岭澳核电站的工作人员正在对汽轮机进行激光检修。

核电站 提供高效能源,亦有长远隐忧

图为广东大亚湾核电站正在转运核废料(摄影/叶永东)。

核电站 提供高效能源,亦有长远隐忧

摄影 / 叶永东

澳大利亚是全球盐湖分布的密集区

澳大利亚的袋鼠岛(即坎加鲁岛)上,分布有密集的盐湖群。因为湖内微生物的不同,湖泊的颜色会呈现出明显的差异(摄影/郭宸)。

澳大利亚 低调的盐湖大国 另类的盐湖之美

摄影 / 郭宸

图是赫特潟湖干涸后形成的一个色彩极为鲜红的“心形”图案。这个“心形”图案所在区域,是因为干涸后残存的湖水盐分高度浓缩,杜氏盐藻迅速繁殖,分泌出大量的β-胡萝卜素,因而让该区域的色彩变得极为鲜艳。β-胡萝卜素的红色,与盐晶体的白色混合,往往会产生一种如泡泡糖般粉红色的视觉效果。

澳大利亚 低调的盐湖大国 另类的盐湖之美

核岛内带出链式反应产生热量的冷却水为一回路水,由于一回路水接触堆芯,因此会有辐射性(常规岛中的水被称为二回路水,二回路水不接触堆芯,所以没有辐射),一回路水就是我们平常说的核废水。对于核废水的处理,有多种办法,比如通过蒸发浓缩,将水变为蒸汽蒸发掉,放射性物质就会沉淀浓缩。再比如,在核废水中添加沉淀剂,使放射性物质发生沉淀,再实现固体和液体分离。只有经过处理并达到标准的一回路水才能排放进环境中。核废料是铀浓度降低而难以进行裂变反应,但仍具有极强放射性的物质,处理核废水后沉淀出的放射性物质也是核废料的一种。国际上对核废料都会先进行贮存,湿法贮存是将核废料置于水池中冷却,水池中含有一定浓度的含硼水,以防止其进行链式反应,水池中的冷却水会带出核废料的衰变热。一座核电站一年的湿法贮存成本,换算成人民币约5000万元。此外,还有干式贮存,即将核废料存在特制的金属罐中,在贮存池中通过空气直接冷却衰变热,干式贮存的成本约为湿法贮存的一半左右。图为广东岭澳核电站的工作人员正在贮存水池外进行换料操作(摄影/赖虔瑜)

核电站 提供高效能源,亦有长远隐忧

摄影 / 赖虔瑜

图为法国的默兹省,工程师正在深达近500米的地下坑穴中布置各种自动化装置,这个坑穴将用来掩埋法国核电站产生的核废料(摄影/Jean Christophe)。虽然深坑掩埋是核废料处理的国际通行做法,但没有人愿意自己居住的地区掩埋着核废料,所以深坑掩埋遭到了很多人的反对,许多国家的核废料依旧贮存在核电站中。掩埋只是不对地面产生辐射,却将数以万年才能消散的核辐射留给了地球,这并不是核废料处置的最优解。

核电站 提供高效能源,亦有长远隐忧

图为英国北部的塞拉菲尔德核电站,一个个含有放射性物质的核废料罐被储存在水池中。这个贮池不仅处理英国的核废料,也贮存日本等国运来的核废料(摄影/Odd Andersen)。

核电站 提供高效能源,亦有长远隐忧

毋庸置疑,核电高效稳定,且极少产生温室气体,因此具有很强的吸引力,核能为缓解电力缺口和减排降碳的压力,做出了巨大贡献。但是核电带来的隐忧又不可以被视而不见。我们既不能妖魔化核能,又不能忽视核能带来的隐忧,该如何利用核能,依旧是人类必须长期面对的难题。图为福建漳州核电站夜景。摄影/方伟文

核电站 提供高效能源,亦有长远隐忧

摄影 / 方伟文

压缩波边界:能量冲击在空气中划出的“透明涟漪”

本质:火箭发动机喷流产生的巨大声响,声波使周围静止大气交汇时形成的剪切层和压缩波结构,在密度突变处折射光线

出现时机:火箭发射后约0—60秒(点火后至一子级上升初段)

出现高度:0—20公里(大气层内均可能出现,低空稠密大气最强)

可视条件:高湿度、强烈逆光背景(海天线、白云)需高帧率压暗曝光逐帧分析

是否持续:是,物理上持续存在于大气层飞行阶段;极难直接观察

谁在天上画了条龙? 火箭发射如何制造 “第二类天象”

沙丘间的历史和生灵:“母亲河”的怀抱也有着风沙的粗粝

雅鲁藏布江被誉为“藏族人的母亲河”,风沙地貌自古有之。渐渐地,当地人的种植、民居、放牧、生活习俗中都留下了风沙的印记。图为雅江畔的平措林寺。该寺历史深厚,为全国重点文物保护单位。平措林寺规模宏大,由山上、山下两处建筑群组成,但与寺庙边上的气势磅礴的沙山比起来,显得渺小了很多(摄影/商睿)。

雅江、朋曲“追沙记” 江河流出的“风沙舞台” 和“沙丘世界”

摄影 / 商睿

高精度的沉积记录在“深时”确实存在,但是这些高精度沉积记录大部分是以“碎片”(snippets)形式不连续地分布于“深时”时间格架中的。

岩芯的完整对地质工作来说至为重要,只有完整的岩芯才能描述完整的历史。

2015年5月8日中午12:09,松辽盆地科学钻探二井的工作人员正从深度2927.47米、直径311毫米的井里取出直径214毫米的岩芯。这根岩芯的直径比较粗大(地质钻探和科学钻探取出的岩芯一般不超过100毫米),所以人工搬运比较吃力,由于这根岩芯刚从钻具里被取出来,所以它的表面还能看到钻井液(钻井液的作用是保护井壁、冷却钻头、润滑减阻、携带岩屑等等),这么粗大的岩芯是很少见的,可以看出来工作人员显出新奇兴奋的表情。

供图/张恒春

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

沉积岩(物)构成了“深时”时期环境演变的重要档案库,它连续记录了地球系统各层圈之间在地表的环境效应,是地球各圈层、太阳辐射、宇宙事件等因素相互作用的关键环节。

图中工作人员在利用X射线荧光效应来确定岩芯里的主量元素。通常某个物体中含量大于1%的就算作该物体的主量元素。地质样品的主量元素多少,可以告诉我们它在形成时候的环境是怎样的?如何形成的?价值如何?这批岩芯是东海大陆科学钻探取出的岩芯。东海科钻一井是“亚洲第一井”,是首次在世界上最大的超高压变质带上获得的完整、连续的岩芯,通过对这批岩芯的研究,科学家们提出了高压-超高压变质带的多重俯冲和多重折返模式(陆-陆碰撞深俯冲剥蚀模式),揭示了板块汇聚边界深部连续的物质组成、超高压变质区的深部物质组成。

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

轨迹云:最常见的火箭天象

本质:发动机排气中的水汽与微粒在高空冷凝形成细长云带

出现时机:火箭发射后约30—180秒(火箭处于一二级分离之前)

出现高度:5—50公里

可视条件:高空低温、高湿、晨昏侧光最显著

是否持续:是,可持续存在几分钟,可受风剪变形

轨迹云本身并不发光,但被阳光照亮时,会呈现冷白、淡蓝(本图 摄影/郭婷),甚至带有彩虹般的色泽(下图)。

谁在天上画了条龙? 火箭发射如何制造 “第二类天象”

摄影 / 郭婷

高分辨率、高精度地质年代框架是深时古气候对比的前提,松辽盆地科学钻探建立了陆相白垩系高精度年代地层学框架,达到了十万年级别的时间分辨率。

2016年6月5日,松科二井岩芯处理间的工作人员正在编录第254回次岩芯(井段:4797.01—4838.7米),工作人员对岩芯进行清理、整理、丈量,初步判断岩性、层位等,这是长钻程取芯最长的岩芯回次。

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

纹影:气流在阳光中留下的锐利“裂缝”

本质:高速喷流扰动导致空气密度差异,在强逆光下折射光线形成的纹路

出现时机:一子级或上面级推进过程中(大气层内皆可)

出现高度:无限制,只要出现“凌日”就能看到

可视条件:火箭“凌日”或强背光照明 需压暗曝光、长焦镜头、高帧率拍摄

是否持续:是,存在于整个喷流扰动期;极难直接观察

谁在天上画了条龙? 火箭发射如何制造 “第二类天象”

6月6日凌晨4:45,长征六号甲运载火箭在太原卫星发射中心成功发射,我国多地公众都目睹了一场视觉盛宴。跨页大图是一位摄影师在获悉发射消息后,经过推算、判断,选择守在山西省吕梁市的黄河边,于4:49拍摄到了“太空水母”飞越黄河的照片(摄影/周权)。

谁在天上画了条龙? 火箭发射如何制造 “第二类天象”

近年来,全球航天事业正迎来一波新的发展高潮。各国的“国家队”、“民间队”纷纷下场,让火箭发射这项曾经离普通人非常遥远的“高大上”活动,变得越来越“日常”,看火箭、拍火箭的人也越来越多。在大多数人“追火箭”的观察主体还停留在火箭发射场以及火箭本身之上时,有人另辟蹊径,开始关注火箭出的“周边”——当火箭升空后,天空中显现出种种绚丽奇景:异样的彩晕、不明的闪光、奇特的云迹……摄影/张敬宜

谁在天上画了条龙? 火箭发射如何制造 “第二类天象”

摄影 / 张敬宜

火箭天象的出现其实有迹可循

很多人都认为火箭天象的出现非常罕见,能看到的是极少数的幸运儿。但如果了解相关知识,其实每个人都有很大可能拍到。首先,我国大部分常规火箭发射,往往都能通过航天论坛、地方媒体信息发布等提前预知。其次,火箭天象的出现有着明确的物理逻辑,是可以大致预测的。在这张图中,我们就在一次模拟的火箭飞行轨迹中,标注了几种典型火箭天象出现的大致位置,以及人们大体可以看到的范围。绘图/杨东海 图为几种典型火箭天象出现的高度和水平距离位置示意图

谁在天上画了条龙? 火箭发射如何制造 “第二类天象”

在雅鲁藏布江和朋曲流域,有如仪仗队般的全球极高峰群、富饶的牧场和田原、惊心动魄的大峡谷和苍翠的山地森林。此外,还有难以忽略的另一种存在:各种风沙地貌。沙丘在江心滩、边滩、冲积扇、干河床及山坡等高低各处舒展着它们的曲线和身形。比起西北大沙漠的沙丘,它们有着自己的个性,并与各类地貌景观同框,营造出独特的风景。图为朋曲之畔的十万沙丘及其背后的珠峰和洛子峰。摄影/章晟

雅江、朋曲“追沙记” 江河流出的“风沙舞台” 和“沙丘世界”

摄影 / 章晟

地球的气候系统表现为一个在时间、空间以及各种尺度上的连续统一体。

第四纪和现代沉积物对气候变化的记录要比更久远的“深时”记录较少缺失,

但是“深时”气候变化的意义却远远大于第四纪。

以美国俄克拉荷马大学Gerilyn S. Soreghan教授为代表的古气候研究学者提出了“深时”(Deep Time)古气候研究计划,着眼于从沉积记录研究前第四纪地质历史时期的地球古气候变化,并试图为未来气候预测提供依据。

开展深时古气候研究的基础是获得连续的沉积记录,松辽盆地科学钻探钻穿白垩纪陆相地层,以高达97%的取芯率获得了世界上最连续的陆相白垩系地质记录。这张照片拍摄于2018年1月12日傍晚的松科二井井台。当时工作人员正在将井深6759.06米处的岩芯筒提出井口。这正是使用四筒联装(岩芯容纳量超过40米)的长钻程取芯钻具进行取芯作业,此时取芯钻具刚提出井口,工作人员把40多米长的岩芯筒分拆成各20多米长的两段,甩出井口,运移至岩芯操作间。

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

胡修棉 南京大学地球科学与工程学院 教授/地质学与行星科学系 主任

绘图/Handi工作室

Deep Time “深时”探索 百年后,人类会回到 “深时”中的恐龙时代吗? 地质学家向松辽盆地岩芯找答案

有的个体还长有深色斑纹(摄影/Winfried Wisniewski)

苔原上的流苏鹬 演绎浮夸羽衣下的 “基因战争”

鸻鹬类的主流婚配制度是“一夫一妻制”,而且雄鸟在育幼的过程中参与度很高。著名的极危物种勺嘴鹬就是一个例子,雌鸟通常在完成孵化任务之后就会先行南迁,雄鸟则要留下来照顾雏鸟,直到它们学会飞行,拥有独立面对漫漫迁徙旅途的能力后才会离开。但流苏鹬是鸻鹬类中少数实行“一夫多妻制”的物种之一,雄鸟只顾四处留情,不会在养育后代上投入精力,雌鸟需要独自承担从孵卵到“带娃”的任务(摄影/Jens-Peterlaub)。

苔原上的流苏鹬 演绎浮夸羽衣下的 “基因战争”

摄影 / Jens-Peterlaub

雄鸟浮夸的饰羽,酷似欧洲贵族中流行的“拉夫领”

流苏鹬的英文名是“Ruff”,这个单词指的是16世纪后期流行于欧洲贵族中的一种颈部装饰品“拉夫领”。

苔原上的流苏鹬 演绎浮夸羽衣下的 “基因战争”

在开阔的“竞技场”中,雄鸟们施展浑身解数,以赢得异性的芳心

自然界中,一些物种的雄性为了吸引雌性以获得交配权,进而延续自己的基因,会聚集在一处特定的开阔区域展示自己、相互竞争,雌性则在场边观看,挑选自己满意的对象,这种方式被称为“求偶场模式”。流苏鹬是鸻鹬类中极少数采用求偶场形式来争夺交配权的物种,在繁殖地,换上了华丽繁殖羽的雄鸟会在大约10平方米左右的区域内聚集起来,它们中的大多数都需要占据一块自己的领地,并努力抵御其他雄鸟的挑战,保卫地盘。与周围羽色较深的雄鸟相比,图中这只头颈部雪白的雄鸟看起来格外显眼,似乎是一众雄鸟中的佼佼者,而事实则恰恰相反,它其实是这场竞争中的“边缘人”。

摄影/M.Watson

苔原上的流苏鹬 演绎浮夸羽衣下的 “基因战争”

摄影 / M.Watson

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

摄影 / 吴立新

长山群岛和庙岛群岛所在的黄渤海海域,是我国所有海域中海洋生产力最高的地方

长山群岛地处黄海北部的大陆架上,水深一般在50米以内,如此深度,也是阳光能够穿透水体的大致极限,因此这里的海底也可以接受到阳光的惠泽,海水的透明度也较高。同时由于来自大陆沿岸地表径流如鸭绿江、碧流河、大洋河等河流的输入,为海洋生物提供了丰富的营养物质,再加上黄海暖流(黑潮分支)与沿岸流在此交汇,使得不同水层的水体之间交换量大,下层营养物质上泛,因而海水中的浮游物质特别丰富,这就为其他海洋生物的生长发育创造了优越的生存环境,以上这些因素使这里成为了我国所有海域中海洋生产力最高的地方。与热带海域中色彩鲜艳的珊瑚礁不同,这片温带海域是由绿色的裙带菜、褐色的海带等组成的动人的水下森林。本图拍摄地点为长山群岛水下(摄影/张忠民),下图拍摄地点为庙岛群岛南隍城岛水下(摄影/吴立新),在摄影师的镜头下,这两片生机盎然的水下世界徐徐浮现在我们眼前。

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

摄影 / 张忠民

巧合的是,辽东半岛和胶东半岛身旁都有一个群岛相伴

相比于我国南方的舟山群岛、西沙群岛、南沙群岛等,位于我国北方黄渤海海域的长山群岛和庙岛群岛显得寂寂无名。长山群岛位于辽东半岛东部的黄海北部海域,由大长山岛、海洋岛、广鹿岛、獐子岛等200多个岛屿组成,陆地面积约150平方公里,是我国黄海海域中最大的岛群。群岛上设有长海县,隶属于辽宁省大连市,海岸线长359公里,海域面积10324平方公里,是我国黄海海域唯一的海岛县,也是我国重要的渔业基地。图为长山群岛外长山列岛中的几个岛屿,由近及远分别为西褡裢岛、东褡裢岛、大耗子岛、小耗子岛(摄影/张忠民)。

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

摄影 / 张忠民

辽东半岛和胶东半岛上樱桃的产量和规模,占据了中国樱桃市场的半壁江山

由于独特的丘陵地形和气候条件,樱桃在我国形成了两个较为集中的优势产区,即以烟台为主的胶东半岛和以大连为主的辽东半岛。作为我国樱桃第一大省,山东几乎每一个地级市都有樱桃的栽培,据统计,2024年仅烟台的樱桃年产量就达到了43万吨,位居全国第一。大连的樱桃产量为26.5万吨,位列其次。可以说,这两个半岛上樱桃的产量和规模,占据了中国樱桃市场的半壁江山。图拍摄于辽宁省大连市金州区七顶山街道樱桃批发市场,当地果农正在分拣晚熟樱桃(摄影/吕文正)。

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

摄影 / 吕文正

长山群岛西南部的庙岛群岛,位于黄海、渤海的交汇处,胶东与辽东两个半岛之间,属山东省烟台市蓬莱区所辖。群岛由47个岛屿组成,如岛链般散落在黄海与渤海之间,天然地将这两大海域分隔开来。图中近景为庙岛群岛的南长山岛,远处为北长山岛、庙岛、大黑山岛等岛屿(摄影/高远)。

隔海相望的“双胞胎” 辽东胶东 “自然省”

摄影 / 高远